学校の様子2022

3月の様子

「コミュニティ・スクール」は、地域と学校が一緒になって子どもたちの教育を担っていくというこれからの学校において大切な考え方で、「学校運営協議会制度」とも表されたり、「コミスク」と略されたりすることもあります。

今回は、コミスクに関する教育支援活動としてお世話になった、3年生の算数の授業の様子です。

3年生、4年生の算数では、3学期になると、2~3時間程度そろばんを使った学習を行います。

教室には、そろばんに触れたことがない児童もいれば、幼いころから地域のそろばん教室に通い相当な技術を身に付けている児童もいます。

学校での学習は基礎的な内容ですが、「そろばん」というアイテムがあることで、どうしても子どもたちはそわそわしてしまいます。

こうした授業においては、ボランティアの方々のご支援は、教師にとっても、子どもたちにとっても大変助かります。

授業では、担任が、1玉や5玉の扱い方、繰り上げ及び繰り下げの仕方について一斉指導を行い、その後、児童一人一人の練習時間を取りました。

写真は、繰り上がり、繰り下がりの仕方で戸惑う児童の手助けをご支援いただいている様子素です。

2月の様子

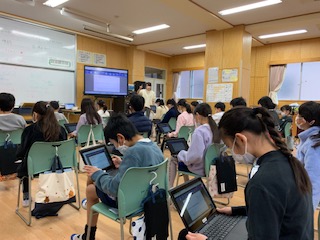

国のGIGAスクール構想により、宝塚市から1人1台タブレットパソコンが貸与されてから2年目の学習が終わろうとしています。

国語、社会といった担任による授業をはじめ、写真のように、体育や音楽といった専科教諭による授業においても、タブレットパソコンを活用します。

それぞれの教科の特性、授業の内容、活動の場面に応じた活用方法は無限です。

こうした学びを重ねた子どもたちが活躍する未来の社会を考えるとわくわくします。

モラルを守って、ICT機器を上手に活用していってほしいです。

1月の様子

多くの保護者の方もボランティアとして駆けつけてくださり、安全に体験学習を進めることができました。

当日は「極寒」と言っても大げさでないほど気温が低く寒い日でした。

屋外はもとより、日の当たらない校舎内の各所で体験学習の見守りをしてくださった皆様に心より感謝申し上げます。

体育館では、マットや踏切板で、街中の起伏を想定した模擬コースも準備しました。

車いすで移動すると、普段何気なく通り過ぎているわずかな段差や上り下りのスロープが、結構大きな負担になることを感じたようです。

福祉の学習として実施した、4年生による車いす体験の様子です。

車いすの各部位の名称、乗り方、操作方法等について学んだ後、実際に校内を車いすに乗って移動しました。

「文化芸術の体験の機会」として、指揮者の体験もさせていただきました。

指揮台に立った児童が振る指揮棒のスピードに合わせて、プロの演奏者が音楽を奏でます。

リズムは指揮台の児童の動きのとおりですから、少し遅くなったり早くなったりする点が興味深かったです。

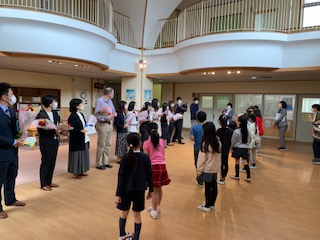

ボディーパーカッション等により鑑賞者全員が参加できる演目(画像)もありました。

文化庁による「子どものための文化芸術鑑賞・体験再興事業」として、本校の体育館において、オーケストラの公演が行われました。

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により失われた「子どもたちへの文化芸術の鑑賞・体験の機会」を再興するために実施されています。

弦楽器、管楽器、打楽器など総勢60名ほどの演奏者による本格的なオーケストラの迫力に、子どもたちは魅了されていました。

12月の様子

授業の最後には、お互いお礼のあいさつでお別れしました。

「園児の皆さん。4月になったら、元気に小学校に来てくださいね!」

短い縄跳びでの個人交流の後は、長縄跳びです。

最初は、6年生のお兄さんお姉さんが回してくれる長縄をくぐる練習をしましたが、中には上手に跳ぶ園児もいました。

来年4月に小学校に入学してくる園児たちとの交流会です。

今回は、感染防止対策も踏まえ、屋外の体育の授業を通じて、6年生と交流会を設定しました。

まずは、準備体操です。

6年生の掛け声に合わせて、元気に体を動かしました。

「コミュニティ・スクール」は、地域と学校が一緒になって子どもたちの教育を担っていくというこれからの学校において大切な考え方で、「学校運営協議会制度」とも表されたり、「コミスク」なんて略されたりすることもあります。

「コミュニティ・スクール」が求められるようになった背景には、特色ある学校づくりをめざすことはもちろん、学校の力だけでは解決することが難しい課題にあたるためという一面もあるのではないでしょうか。例えば、

・生活リズムの乱れにより、朝、登校しづらい子どもの対応

・登下校の子どもたちの安全確保(交通事故、不審者 等)

・授業中、自席で学習に取り組めず教室から出てしまう子どもの対応

・一人一人に応じたきめ細やかな学習支援

・下校後の子どもたちの問題行動(公園等で遊び方、危険な自転車運転 等)

これらは、学校でやるべきことという印象が強くありますが、本来、教育は、「教師が担う学校教育」「地域が担う社会教育」「保護者が担う家庭教育」の3つのバランスが重要です。そのバランスが大きく学校に偏っているのが現状です。

こうした子どもに関する課題に対応するためには、地域の声を反映し、地域に合った学校となるように共に考えていこうという動きが重要になってきます。これが「コミュニティ・スクール」です。

学校運営協議会での協議を経て、まずは、試しに「2年生の算数の九九の学習」において、正確な九九の定着を図るため、子どもたちが唱える九九を聞き評価をするという活動の支援を求めました。

支援依頼の方法については、事務局の体制も不整備なことから、とりあえず運営協議会委員による口コミで支援を求めてみました。その結果、20名を超えるボランティアの方が声を上げてくださいました。

ご支援しただいた授業の様子が、今回の写真です。

「もみじ饅頭づくり体験」

一人2個ずつ作りました。「出来立てはうますぎる!」とのことでした。

「宮島(厳島)へ移動」

約10分間と非常に短時間の乗船時間ですが、フェリーに乗っての移動です。

「朝食」

「昨夜の夕食時、少しお行儀が悪かった?ことによる反省」なのか、「遅くまで起きていたために疲労困憊」なのか、とにかく、落ち着いた様子で静かに食事をとることができていました。

「班長ミーティング」

明日の予定、班員の健康観察等について確認しています。

「夕食」

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、正面を向いての食事です。

楽しい修学旅行の夕食ですから、多少羽目を外すこともあるでしょう。

でも、外しすぎると、注意を受けることに・・・。

「入館式」

宿泊するホテルに到着し、玄関前でホテルの方々にご挨拶をしました。

「広島平和記念資料館の見学をおえて」

平和記念公園のフィールドワークの後は、平和記念資料館を見学しました。

じっくりと時間をかけて見学した後に集合している様子です。

平和記念公園周辺における学習の振り返りとこの後の予定を確認しました。

「フィールドワーク『相生橋』」

全国的にも珍しい「T字型」の橋です。

広島市への原子爆弾投下の際には、この橋が目標点とされたそうです。

広島方面へ1泊2日の日程で計画していました6年生の修学旅行です。

少し肌寒かったですが、予定通り、そして全員無事に修学旅行を終えることができました。

写真は、平和記念公園におけるフィールドワークの様子です。

ピースガイドボランティアの方々にお世話になり、平和公園を中心に説明をいただきました。

原爆投下当時中学生だったという方による実体験に基づいた貴重なお話もうかがうことができ、平和学習のまとめにふさわしい学習ができたのではないでしょうか。

11月の様子

3年生を対象に、宝塚市防犯交通安全課及び宝塚警察署交通課の方々による自転車教室を実施しました。

実際には自転車の走行できなかったものの、校内放送を活用しテレビ画面を通じて、自転車の安全な乗り方、危険性等について「自転車安全利用5則」とともに学びました。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

6年生は、11月30日、12月1日の1泊2日の日程で、広島方面に修学旅行に出かけます。

修学旅行のねらいは、通常とは異なる生活環境において、

・見聞を広め、自然や文化などに親しむ

・集団生活や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができる活動を行う

となっておりますが、本校では、平和学習の側面も併せもっています。

6年生は、1学期より、主に社会科を通じて平和について学習を深めてきました。その一環として、広島の平和記念公園を訪問します。その場で納める千羽鶴の作成を全校生に呼びかけ、完成したのがこの写真です。

平和学習の締めくくりとしてふさわしい活動ができること、そして仲間とともに思い出深い修学旅行となることを祈念しています。

嬉野台生涯教育センターでは、冒険を通してチャレンジ精神や思いやりの心を育み、こころ豊かでたくましい人間の育成をめざして「ひょうご冒険教育(Hyogo Adventure Project:HAP)」を実施されています

本校の5年生は、10人ほどのグループに分かれ、各グループに一人充てられるリーダーの先導により、様々な課題にチャレンジしていました。

活動中は「激しい動き」はなかったように思うのですが、帰路のバスの中の子どもたちの多くは疲れ果てた様子で眠っていました。

嬉野台生涯教育センターの皆様、どうもありがとうございました。

感染対策により、4泊5日の自然学校を2泊3日とし、残り2日分は日帰りの活動を実施することとしています。

本活動はその一つです。

秋晴れの下、加東市にある県の施設「嬉野台生涯教育センター」にて、紅葉を満喫しながら、一日中、野外で活動しました。

読売新聞社の記者の方による「新聞」に関する授業を5年生対象に実施していただきました。

まず、講師のプロフィールとともに新聞記者というお仕事について説明を受けました。

その後、「新聞を楽しく読もう」「見出しのこつ」「分かりやすい文章とは」「新聞社の仕事」という子どもたちにとって興味深いテーマに沿って、お話をうかがいました。

お忙しいところお越しいただきありがとうございました。

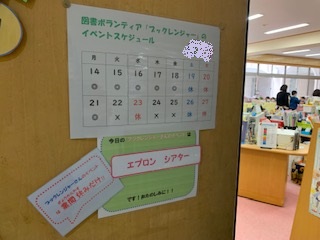

今回は「お月さまってどんなあじ?」という絵本でした。

筆者も、大変興味深く、ブックレンジャーのお話に引き込まれました。

ブックレンジャーの皆様、どうもありがとうございました。

図書ボランティア(ブックレンジャー)の皆様による「エプロンシアター」が開催されました。

エプロンシアターとは、エプロンを舞台にしてフェルトで作った人形などを動かして物語を上演する、いわゆる「エプロンを使った人形劇」です。

子どもたちに興味深く鑑賞してもらうことをねらいとして、エプロンの上でお話を繰り広げるのだそうです。

本校では、毎年この時期に、4年生を対象にブラッシング指導を実施しています。

今年も、講師として歯科校医様と2名の歯科衛生士様にお越しいただき、資料や模型等を活用しながら「歯」にまつわるお話を伺いました。

お忙しい中、本校児童のためにご来校いただき、今後の生活に役立つ大切なお話をお聞かせいただきありがとうございました。

7月には3年ぶりとなる、全校一斉での「火災」を想定した避難訓練を実施しました。

今回実施したのは「地震」を想定した避難訓練です。

避難指示が出るまでは、写真のように机の下にもぐり、頭部を守ることを伝えました。

また、避難指示が出てからは火災時と同様「お、は、し、も」を意識して避難することも伝えました。

前回は、避難時の私語が気になりましたが、今回は、おおむねどの学年も真剣な様子で行動できていました。

お:おさない

は:はしらない

し:しゃべらない

も:もどらない

「トライやる・ウィーク」は、小学校5年生の「自然学校」などと同様に、子どもたちの「自立」に向け、体験活動における試行錯誤の中で、人間としての在り方や生き方を考えさせる兵庫型の体験教育です。

新型コロナウイルス感染症のため昨年度も中止となっていましたが、今年度は、宝塚第一中学校から14名の2年生が本校を訪れ、小学校時代にお世話になった先生や学び舎を懐かしみながら活動してくれました。

今年は、1人1クラスを割り振り、算数の計算など小学生の学習の補助も担ってくれました。

写真は、音楽会の客席の消毒作業を手伝ってくれている様子です。

本校では、様々な学校行事の開催について、感染予防に努めながら、できる限り実施していく方向で進めており、音楽会についても、感染症流行前と同内容の音楽会は難しいものの何とか実施しようと検討を重ねました。

<新型コロナウイルス感染症が流行する前の音楽会>

・同学年の100名を超える全ての児童が、舞台上で肩が触れ合うような状態で整列し、合唱と合奏を行う

・客席についても、パイプ椅子に加えシートを引きその上に座っていただくなど、1000名を超える保護者の方が鑑賞をされていたこと

その結果、会場内の人数に制限を設けるため、全校生を4グループに分け、音楽会を4回実施することとしました。

兄弟姉妹の関係で平日の2日間に分散されお仕事等にご迷惑をおかけしたご家庭や、1家庭2名という制限に「またか・・・」と落胆された方も多かったここと推察されます。

保護者の皆様、ご理解とご協力を賜りありがとうございました。

本校では図工展と音楽会を隔年で実施することとしており、今年度は音楽会の開催年度でした。

前回(令和2年度)の音楽会は、新型コロナウイルス感染症のため中止となりましたので、1年生はもちろん、2,3,4年生にとっても初めての音楽会となりました。

写真は、5年生の登壇直前の様子です。

10月の様子

今年も、仁川まちづくり協議会の皆様にお世話になり、校庭の学年園でさつまいも育てました。

この日は、その収穫です。

仁川まちづくり協議会の方々は、子どもたちが活動する1時間ほども前からお集まりいただき、子どもたちが掘りやすいよう、畑の土を耕してくださいました。

残念ながら、今年は豊作とはいかなかったです。

参観日と同様、オープンスクールも実施することとしました。

新型コロナウイルス感染症の対策として、保護者の方のみと限定はさせていただきました。

「地域の方もどうぞ!」とたくさんの方々に学校にお越しいただける日が待ち遠しいです。

写真は、1年生の音楽の授業の様子です。

音楽会に向けて、合奏の練習に励んでいます。

9月の様子

帰路の丹波篠山市における陶芸体験は、予定通り実施することができました。

粘土を扱うときは、濡れ雑巾等で指先を湿らせながらの繊細な作業が求められます。

かといって、水分が多過ぎると、思った形にはなりません。

「焼き」を終えた作品が届くのが待ち遠しいですね。

新型コロナウイルスの感染対策の必要がなければ、本日は宿泊体験活動の最終日の5日目にあたります。

本来であれば、子どもたちは、午前中に退所式を終え、ようやく家路につくことができる喜びを感じているころなのでしょう。

しかし、コロナ対策に加えて荒天のため、入所式を済ませた翌日には退所です。

まさしく、「あっという間」の宿泊体験活動でした。

この写真は、最初で最後の朝の集いの様子です。

この自然学校において、宿泊先である丹波少年自然の家で始めていただく夕食です。

そして、これが最後の夕食でもあります。

食事係の子どもたちは夕食に際し、配膳等の段取りを確認し初めて実践しましたが、これで自然学校の夕食は終わりとなりました。

食事係の体験の成果として、明朝の食事は、たいへんスムーズに準備することができていました。

2泊3日の日程が台風の影響で1泊2日になりましたので、活動予定も急遽変更しました。

藍染めの成果物は、音楽会で使用するため、この活動は外せません。

音楽会では、子どもたちの演奏はもとより、衣装もお楽しみください。

自然学校は、本来であれば、4泊5日の宿泊行事ですが、本市では感染対策として、昨年度に引き続き2泊3日と短縮して実施することになりました。

加えて、今年は台風の影響で1泊2日となり、出発式では子どもたちから「残念だ」という声が多く聞かれました。

9/7は高学年、9/9は低学年の授業参観を実施しました。

今回は、それぞれの学級の、日常的な授業の様子を、お家の方々に参観いただきました。

こうした機会をご家庭でも振り返っていただき、ご家族の会話が盛り上がると幸いです。

「頑張っていたね」と、益々やる気が出てくるようなお声かけもお願いします。

今日から給食も始まり、2学期が本格的に始動しました。

本校では隔年で音楽会を開催しており、今年が開催年度となっています。

一昨年度は、新型コロナウイルス感染症感染防止の対応として音楽会は中止となりましたが、今年度は出演学級を分割し会場内の人数を減らすなどの感染対策を踏まえながら実施しようと動き出しました。

写真は、音楽の授業(6年生)の様子で、音楽会に向けて合奏の練習が始まったところを撮影しました。

本番ではどのような演奏になるのか楽しみです。

8月の様子

今日から、2学期が始まりました。

夏休み期間中は大きなケガの連絡もなく、みんな元気に過ごすことができたようです。

2学期もがっつり学び、学力・心身ともに成長しましょう。

7月の様子

7/20に1学期の終業式を行い、いよいよ長い夏休みが始まりました。

休み時間になると元気な児童であふれかえる校庭ですが、夏休みの期間は閑散としており、校舎も少し寂しそうです。

各学級では、夏休み期間中の宿題や過ごし方などについて指導を行いました。

また、熱中症対策を含めた体調管理、交通事故防止、水難事故防止の大切さについても伝えています。

みんな元気な姿で、2学期の始業式(8/29)を迎えられるよう、安全に気を付けて過ごしてください。

学校における日々の教育活動を進めていくに際して、PTAの皆様のご支援は絶大なものです。

愛護部の皆様による毎朝の見守り、美化委員会の皆様による清掃活動といった、子どもたちが安全安心して学校生活を送るために様々なご支援をいただいております。

この写真は、そうしたPTA活動の方向性を定期的に確認する重要な常任委員会の様子です。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、昨年度より、一堂に参集する常任委員会を避け、webを活用したオンライン開催により実施されています。

学校では、オンライン開催が難しい方々のために広い会場を設け、このように一部の本部役員様が集まって、当日の第3回常任委員会を進めておられました。

PTA役員の皆様、本当にありがとうございます。

今年は、いたるところで「3年ぶり」という言葉を耳にします。

火災や地震を想定した避難訓練は、学級や学年単位では毎年実施していましたが、全校一斉での避難訓練は、実に3年ぶりでした。

避難時、おおむねどの学年も真剣な様子で静かに移動できていたのですが、私語が多く、ふざけた様子で集合する児童も見かけました。

まとめでは、こうした訓練の大切さと移動時の「お、は、し、も」の徹底について伝えました。

お:おさない

は:はしらない

し:しゃべらない

も:もどらない

毎年、この時期になると、校内の各所で、このような七夕かざりが見られます。

この七夕かざりは、宝塚ゴルフ倶楽部様によるご厚意でいただいた笹を利用しています。

短冊には「字がうまく書けますように」「早く走ることができますように」といった、私も子どもの頃に書いたなぁという願い事もあれば、「おうちのカナヘビがふえますように」「やさしくてかっこいいおとなになれますよに」といったオリジナリティに溢れた願い事もありました。

7月1日から個人懇談会が始まります。学校にお越しの際には、ぜひご覧ください。

6月の様子

この町探検も、新型コロナウイルス感染症の対策として昨年度実施できなかった行事の一つです。

100名ほどの2年生が、6つのグループに分かれて、校区を探検します。

「ここにある郵便局の名前は?」

「〇〇公園のいぼいぼ散歩道を、靴を脱いで歩いてみよう!」

といったミッションをクリアしながら、自分の町を知る学習です。

多くの保護者の方々にもボランティアとしてご参加いただいたおかげで、全員、安全に活動を終えることができました。

本日の5時間目は、1,2,3年生の授業参観、6時間目は学級懇談会でした。

写真は、5時間目の3年生の授業参観の様子です。

先週の木曜日には引き渡し訓練を実施。また、今週の木曜日には高学年とさくらんぼ学級の授業参観があります。

保護者の皆様には、連日、来校いただき感謝しております。

おかげで、子どもたちは、いつもより!?張り切って授業に取り組んでいました。

「引き渡し」の訓練は、災害や校区内に危険個所・危険人物が確認された時など、子どもだけで下校することが危険であると判断したときに、子どもたちを安全に下校させるための方法です。

新型コロナウイルス感染症の流行により、2年間訓練実施を見合わせていましたが、様々な活動が平常時のように実施できるようになってきたため、訓練を再開することとしました。

各教室での引き渡しですので、もっと混雑するのかと予想していましたが、スムーズに訓練が進行していたようです。

こうした訓練を重ね、出てきた課題については改善していくように努めてまいります。

子どもたちの姿がない写真です。

これは、本校の先生方による研究会の様子です。

「子どもたちが自ら学ぼうとする姿を高めたい」また、「子どもたちが友だちと思考を深め合おうとする姿を伸ばしたい」こうしたことをテーマに、先生方も研究を深めています。

水、木曜日は、全学年そろって授業が5時間目までなので、こうした研修の機会を設定できます。

先生方が研究を深めることで、本校の子どもたちの力が向上することを願っています。

今年初めての水泳の授業が始まりました。

実際にプールに入っての水泳の授業は、実に3年ぶりとなります。

写真は1時間目の授業の様子です。この日は曇天でしたが、気温・水温ともに実施の目安を満たしており、水泳授業は可となりました。

子どもたちは喜んで授業に臨みましたが、少し寒かったようですね。

来週から、3年ぶりとなる水泳の授業が始まります。

この日は、6年生が学校水泳を行うために、きれいに掃除をしてくれました。

下級生のみなさんは、6年生に会ったら「ありがとうございました」と言えるといいですね。

4年生以上にとっては久しぶりの学校での水泳の授業、1,2,3年生にとっては初めてです。楽しみですね。

5月の様子

仁川小学校では、5月28日に運動会を開催しました。

どの学年も必死に走り、協力して競技に励むことができました。偶数学年は、「表現」(ダンス)も行いました。2年生はにこにこさせる演技を、4年生はわくわくさせる演技を、6年生はがっつり練習した姿を見せてくれました。

今年度は、春開催となり例年よりも時期の早い運動会でした。児童のみなさんは心身共に、例年以上にキツイ瞬間があったことと思います。しっかり休養をとり、6月以後も、元気な学校生活をおくりましょう。

仁川まちづくり協議会の皆様には、子どもたちの登下校の見守りをはじめ、子どもたちが楽しみにしている地域行事を開催いただくなど、年間を通してお世話になっております。

今日は、サツマイモの苗を植えに、環境部の方々が来てくださいました。

今週末に開催される運動会に向けた練習のため、騒々しい運動場での作業でしたが、多くの方にお越しいただき作業をしていただきました。

秋には、1年生が収穫をする予定です。

ありがとうございました。

本日は歯科検診です。本校では、全学年一斉に体育館で実施します。

隣接している仁川幼稚園の園児たちも、歯医者さんに診ていただきました。

お忙しいところ駆けつけてくださった歯科医の皆さま、ありがとうございました。

ちなみに、記録をしているのは、それぞれの学級担任の先生です。

今年度、本校では熱中症対策として運動会を5月に開催することとしました。

ゴールデンウィークも終わり、連休中のゆっくりしたペースから通常の状態に戻るのに少し大変でしたが、5月28日の運動会に向けて、全学年、本格的に練習に取り組んでいます。

写真は、2年生の練習の様子です。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対応のため2年間実施できなかった「春の校外学習」の様子です。

この日、4年生は「小林一三記念館」等を見学するため、大阪府池田市に向かって、元気いっぱいの笑顔で学校を出発しました。

4月の様子

2年生以上はすでに開始していた給食が、今日から1年生でも始まりました。

昨年度まで通っていた保育所等でこうした昼食を経験している子もいるようですが、人生初という子もいます。

今日はカレーライスでした。

「ごはんやおかずを増やしてほしい」とたくさんの手があがっていました。

昨年度と一昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のためなかなか実施できなかった参観日ですが、今年度は、ほぼ通常通りに第1回目の参観日を実施することができました。

写真は、1年生の保護者の方々の参観時の様子です。感染防止対策のため、静かに参観してくださいました。ご協力ありがとうございました。

6年生を対象に、学力・学習状況調査が実施されました。

例年の国語、算数に加えて、今年は4年ぶりに理科の調査が行われました。

「あぁ、つかれた・・・。」

始業式には新しい先生方をお迎えしましたが、離任式では今までお世話になった先生方とお別れをしました。

「先生方お世話になりました。お元気で!」