2025年7月の学校の様子

7月18日 1学期 終業式

今日は、1学期の終業式が行われました。校長先生からは、暑さに負けず学校ではできないことに「熱中してもらいたい」と励ましのメッセージが送られました。また、安全面では(1)自転車の乗り方に注意。(2)電車の踏切に注意。(3)SNSなどインターネットの使い方に注意。と話がありました。家で過ごす時間が増えますが、事故やケガに気を付けて、普段学校ではできないようなことに取り組み「熱い」夏をすごしてもらいとお話がありました。また、生活指導の先生より、市民プールに行く際の注意や、お金の使い方に関する注意がありました。

各クラスでは子どもたちが、1学期の自己の頑張りを振り返る「あゆみ」を受け取り、これからの課題を確認しました。8月29日の始業式に元気な顔が見られるように祈っています。

【気を付けてもらいたいこと】

(1)自転車の乗り方に注意・・・特に坂道が多いので、ヘルメットの着用、ブレーキの確認をして、交通ルールを守りましょう。

(2)電車の踏切に注意・・・踏切内で遊んだり、立ち止まったり、物を置いたりしない。命にかかわったり、多くの人の迷惑になります。

(3)SNSなどネットに注意・・・情報の発信には責任がともないます。知らない人とつながる可能性もあります。良くないことに巻き込まれないように。

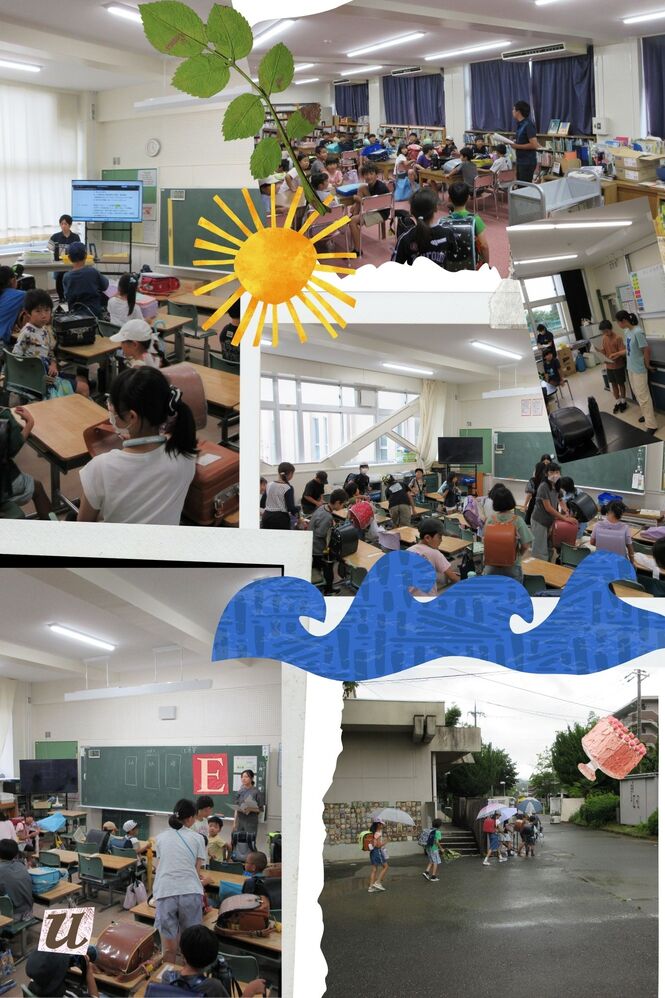

7月17日 地区児童会

【今日は何の日】

今日は、「喜多方ラーメン日」だそうです。喜多方の「喜」は草書体では「㐂」と表すことができ、それは「七十七」とも読むことができること、また「喜寿」にもあやかり7月17日を記念日としたものとされています。個人的にはあまり聞きなじみがなく、パッと何味か想像ができません。福島県のラーメンですね。

さて、今日は地区児童会が行われました。2学期のはじめの集団登校のため時間と集合場所を確認しました。また、登下校で困っていることがないか各地区ごとに確認を行いました。まもなく長期休みが始まります。登下校だけでなく生活の中においても事故やケガのないように注意して、テレビCMではないですが、学校ではできないことを大いに勉強してもらいたいと思います。

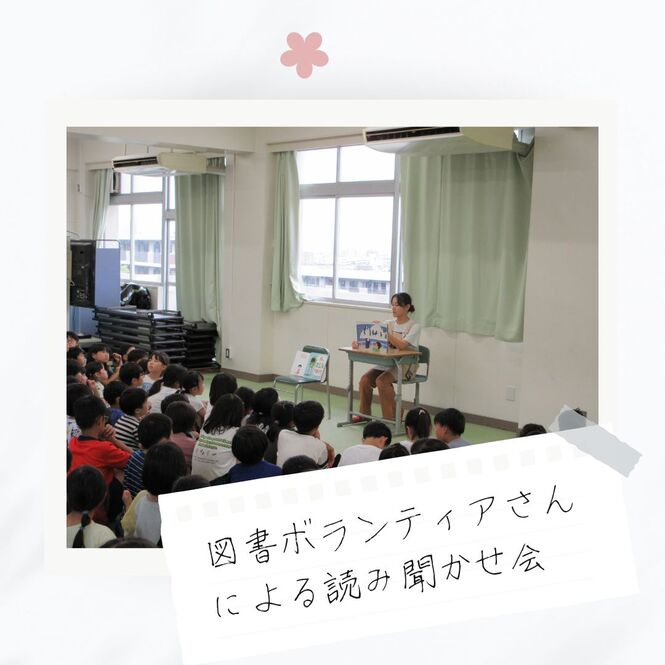

7月14日 図書ボランティアさん 読み聞かせ会

【今日は何の日】

今日は、「廃藩置県の日」だそうです。明治4年7月14日(1871年)、明治政府からそれまでの藩を廃止して県を設置する詔書が出された日とされています。宝塚市も兵庫県になる前は、尼崎藩の一部だったそうです。その尼崎藩ですがなんと一時期だけ「尼崎県」が作られた時期があったそうです。その後、兵庫県に統合されたそうです。歴史の隙間にロマンを感じます。

さて、今日は2回目となる図書ボランティアさん達による本の読み聞かせ会が開かれました。今日は、絵本「わたし」、紙芝居「なんでもこおらせペンギン」、絵本「オレ、カエルやめるわ」の3本が子どもたちに向けて読み聞かせされました。昼休みの多目的室に集まった子どもたちはどの話にも興味津々で食い入るようにお話の世界に浸っていました。

本は心の栄養と言われており、多くの本に触れることは豊かな創造性や相手の気持ちを汲む力を育成するなど多くの効果があると言われています。一人で読む読書も素敵ですが、みんなで同じお話を聞いて、会場の雰囲気と共にその世界観を味わうという体験もとても貴重ですね。

7月11日 5年生調理実習

【今日は何の日】

今日は、「らーめんの日」だそうです。日付の「7」を「レンゲ」に、「11」を「箸」に見立てたことと、ラーメンを最初に食べた人物とされる水戸黄門でおなじみの、徳川光圀の誕生日から制定された記念日だそうです。

さて、昨日と今日の二日間で5年生は初めての調理実習を行いました。今回は「キャベツとニンジンのゆでサラダ」を作りました。子どもたちはエプロンと三角巾を身に着けて、担任の指示を聞きながら、班ごとに材料を切りそろえ、調理を行っていました。食材はメンバーが交代しながら順番に切っていたようです。火の通りの遅いニンジンから湯でていき、あとからキャベツを追加します。茹で野菜にはオリジナルなドレッシングまで班で作成し、食べました。どんな出来栄えだったのか、ぜひおうちでも聞いてみてください。

7月11日 1年生交通安全教室

兵庫県警と交通安全協会より講師の先生方をお呼びして交通安全教室を行いました。どうして右側を通るのか?どうして手を挙げるのか?どうして右見て左見て、もう一度右側を見るのか?など、自分の身を守るために気を付けなければいけないことを学びました。歩行者が右側を歩く理由は、日本では車が左車線を通行するために、右側を歩くことで、歩行者にとって正面から走ってくる車を認識しやすくなるためとのことで、大人が聞いても改めて納得のいく話が多く聞けました。また、日ごろ旗当番さんが交通整理をしてくださっている際には、きちんと話を聞いて、安全な行動ができるように命を自分で守りましょうとも助言してくださいました。

7月10日 着衣永

【今日は何の日】

今日は、「なっ(7)とう(10)」(納豆)と読む語呂合わせから「納豆の日」だそうです。納豆の名前の由来は諸説ありますが、最も有力なのは、寺の納所(なっしょ=台所)で作られたことに由来するという説です。お坊さんが貴重なタンパク源として納豆を作っていたことから、「納所で作られた豆」→「納所豆」(なっしょとう)と呼ばれ、それが縮まって「納豆」になったというものです。ちなみに私は大粒派ですが、皆さんはどのような好みでしょうか?

さて、今週は各学年で着衣永が行われました。夏休みを前に、水の事故から「命を守る」勉強を行っています。一番大事なことは「子どもだけで水遊びをしない」ことではありますが、万が一、水に落ちてしまった際には無理に泳ごうとせずに「浮いて待て」ということを学習しています。

上手に浮くためには「背浮き」をして、顔だけでも水の上に浮くようにします。そのために、ペットボトルや、靴、ビニール袋、ランドセルなども有効だと言われています。おぼれている人を発見した人は、助けに行くのではなく、すぐに大人に知らせる事と、浮力のあるものを近くに投げてあげることが助けるための手立てとして有効になります。まもなく夏休みになりますが、事故などなく安全に過ごせることを祈るばかりです。

7月7日 七夕

【今日は何の日】

今日は七夕ですね。「七夕」は、織姫と彦星が天の川を渡って年に一度だけ会うことができるという中国の伝説に由来する日です。織姫星はこと座の1等星ベガ、彦星はわし座の1等星アルタイル。この二つの星に、はくちょう座の1等星デネブを加えた三つの星を結ぶと大きな三角形となり、「夏の大三角」と呼ばれます。天の川も含めて夜空を眺めてみるのも素敵ですね。

学校では地域よりいただいた笹に1年生~3年生、なかよし学級が七夕飾りを作っています。「はやくはしれますように」「アイス屋さんになれますように」「○○になれますように」など、子どもらしい願い事が飾られています。個人懇談の際に見ていただいた方も多くいたのではないでしょうか?一昔前でしたら、七夕飾りを校庭で燃やして、児童と一緒に歌っていたかと思いますが、環境問題などで野焼きが禁止されて以降は学校でも燃やすことができなくなりました。「天まで焦がせ~」と、歌うことはもうないかと思うと、少し寂しくもありますね。子どもたちの願いが一つでも多く叶うといいですね。

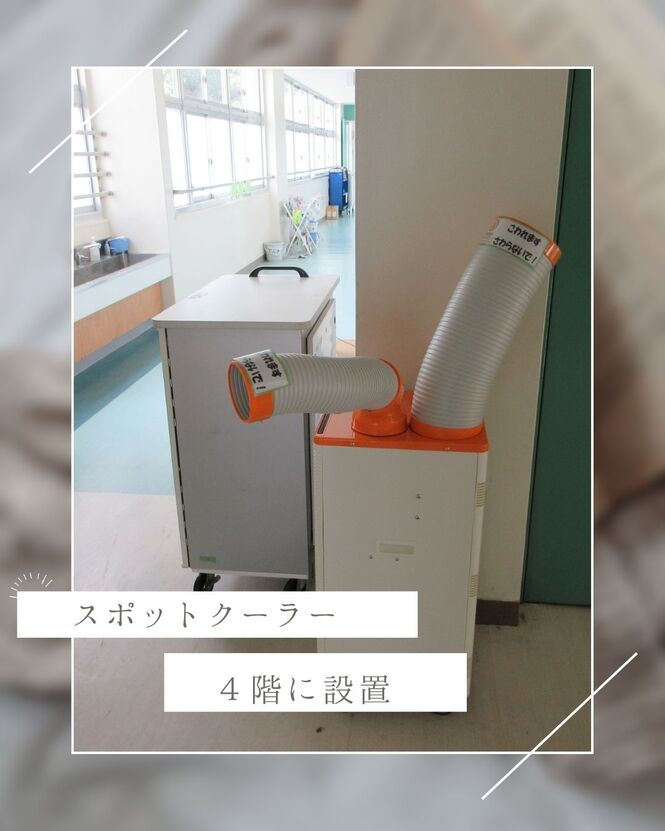

7月2日 4階にスポットクーラー設置

【今日は何の日】

今日は、「な(7)まず(2)」と読む語呂合わせから「マナズの日」だそうです。長いひげとぬるぬるした体表が特徴の淡水魚である「ナマズ」ですが実際に本物をみたことのある人は意外と少ないのではないでしょうか?私も本物を見た記憶がありません・・・

さて、今日は、児童館4階の廊下にスポットクーラーが設置されました。スポットクーラーは現在体育館に複数台設置されており、熱中症対策として活躍しています。児童館4階が暑すぎるという声に応え、新品のスポットクーラーを1台ではありますが設置しました。児童館の4階は真上が屋上であり、左右だけでなく上からも建物に熱が伝わってくる構造になっています。そのため、他の階に比べても暑くなりやすくエアコンを稼働させてはいますがそれでも廊下や窓から熱が入ってくる状況になっています。効果はわずかかもしれませんが、打てる手は打ちたいとの思いで設置しました。梅雨明けが早すぎる影響が出ています。

7月1日 個人懇談が始まります

【今日は何の日】

今日は、「富士山の山開きの日」だそうです。昔、登山は信仰行事で普段は登山を禁止していたそうで、夏の一定期間だけ解禁され、それを「山開き(やまびらき)」と称していたそうです。特に富士山ではこの日に浅間神社などで「開山祭」が行われるとのこと。テレビのニュースでも未明から登山客が登っていく様子が放送されていました。

さて、今日から個人懇談期間が始まります。子どもたちが新学年になってからの1学期間に頑張ったことや、苦手だったこと、お友達とどのように過ごしたのかなどの様子を保護者の皆様にお伝えする機会となります。短い時間とはなりますが、少しでも有意義な時間となるように、担任も資料を準備してお待ちしています。暑い時間帯となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。