2024年5月前半の学校の様子

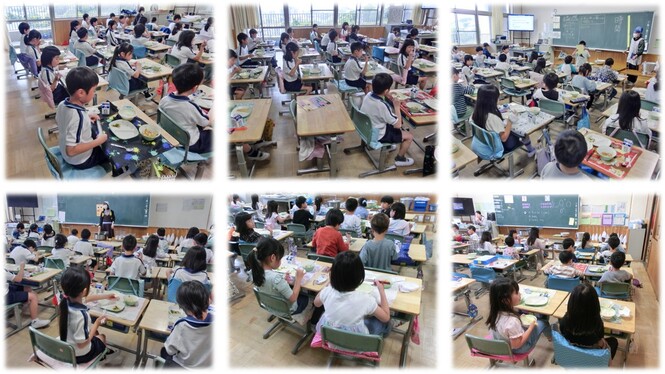

大人気のマーボー豆腐

5月14日は「けん玉の日」です。けん玉を通じて社会づくりに貢献することを目指している一般社団法人・グローバルけん玉ネットワークによって制定されました。1919年の5月14日、けん玉の原型となる「日月ボール」が江草濱次さんによって考案・実用登録された出来事にちなんでいます。「けん玉で世界をつなごう」を合言葉に、国際的に普及させるのが記念日制定の目的です。

さて5月14日(月曜日)の学校給食は「ごはん・マーボー豆腐・きゅうりのサラダ・牛乳」でした。今日のマーボー豆腐は子どもたちの人気メニューの一つです。辛くなく程よく甘いのが特徴です。マーボー豆腐の皿にご飯をのせて、逆マーボー丼にして食べている子どもたちがたくさんいました。おかわりの列は長蛇となり、ほとんどのクラスが完食していました。

中山寺へ校区探検(3年)

5月13日は「大三島橋開通の日」です。大三島橋は、本州四国連絡橋の海峡部に架けられた橋としては唯一のアーチ橋です。1975年に本州四国連絡橋の中で最初の長大橋として着工し、1979年5月13日に開通しました。アーチ支間297mは完成当時日本最長でした。しまなみ海道開通の要所となっています。しまなみ海道の橋は自動車はもちろんのこと、自転車でも通れるようになっています。

さて5月10日(金曜日)3年生が校区探検の一環として、中山寺へ校外学習に行きました。中山寺は、古くから安産のお寺として知られ、皇室をはじめ、源頼朝、豊臣秀吉などの武家からも篤く信仰を集めていました。聖徳太子が創建した日本最初の観音霊場と伝えられ、西国三十三所24番札所となっています。校区内にある有名なお寺なので、ほとんどの子どもたちは一度は行ったことがあるのですが、あらためて3年生全員で見学を行いました。

こころのお手入れ(掃除)

5月10日は「日本気象協会創立記念日」です。1950年5月10日「一般財団法人 日本気象協会」が、国土交通省所管の「財団法人 気象協会」として設立されました。1966年に気象協会は関西気象協会、西日本気象協会と合併し、「財団法人 日本気象協会」となりました。その後、国の公益法人制度改革に伴い、2009年10月1日に一般財団法人に移行し「一般財団法人 日本気象協会」となったそうです。

さて、5月9日(木曜日)から5・6年生の整備委員会の児童が西館1階でごみ集めの立ち当番を行うようになりました。以前はクラス毎にゴミを集めて袋に入れてクラス単位で捨てていましたが、各クラスから出てくる『ゴミ』を一か所に集めて、用務員の先生がゴミステーションに捨てるというシステムにしました。整備委員会の児童は、ごみを入れる場所をやさしく教えたり、廊下に落ちたごみを集めて捨てたりしていました。1年生の教室をのぞいてみると、6年生の児童が各クラスに4名助っ人として掃除の手伝いをしていました。掃除の仕方を易しく教えている姿にほっこりしました。

掃除をして自分の身の回りをきれいにすることは「こころのお手入れ」に繋がるそうです。心が不調になると身の回りが荒れてしまいます。これは脳科学的にも正しいそうで、諏訪東京理科大学の篠原菊紀教授は、「身繕いや部屋の状態というのは、日常の行動の総体。そこには、その人の脳の状態が投影されている。部屋の整理と脳の中は、基本的に相関するわけです」と話しておられます。掃除をすると自分の身の回りがきれいになり、こころもスッキリする!!掃除には、そんな一挙両得の効果があります。

陽春園で買い物実習(2年)

5月9日は「アイスクリームの日」です。1964年5月9日に、日本アイスクリーム協会の前身となる東京アイスクリーム協会が記念事業を開催したことに由来しています。日本初のアイスクリームは、1869年に町田房蔵が横浜の馬車道通りに開いた「氷水屋」で「あいすくりん」という名称だったそうです。「アイスクリームの日」にちなんだイベント・キャンペーンが全国各地で開催されています。

さて、5月8日(水曜日)2年生は陽春園に買い物実習に行きました。110円を握りしめ一人ひとりミニトマトの苗を購入しました。当日、窓口でお金を支払うとなんと100円になっていました。少し得した気分になりました。今日、買い物した苗を持ってきた植木鉢に植えなおして、大きく育てたり観察したりします。たくさんのミニトマトを栽培できるよう水やりを欠かさず行いますね。

笑顔いっぱい元気いっぱいに登校

5月8日は「世界赤十字デー」です。1948年にスウェーデンの首都ストックホルムで開催された第20回赤十字社連盟理事会で制定されました。赤十字の創設者であるアンリ・デュナンの誕生日にちなんでいます。実業家であるデュナンは1828年5月8日にスイスのジュネーヴで生まれ、プロテスタントの厳格なカルヴァン派の伝統のなかで育てられました。1859年にイタリア北部で起こったソルフェリーノの戦いで多くの放置された死傷者の姿を見て、その惨状に胸を痛め、これをきっかけに赤十字を創設しました。1901年、デュナンは赤十字創設者として第1回ノーベル平和賞を受賞しました。

さて、ゴールデンウィークが過ぎました。1年生も学校に慣れてきたところです。毎朝、校長があいさつ運動をしていますが、子どもたちは笑顔いっぱい元気いっぱいにあいさつをしたりおはようじゃんけんをしたりします。毎朝、子どもたちが安全安心に登校できるよう地域の方・保護者の方が立ち当番をしてくださっています。本当にありがとうございます。全校朝の会でも話をしましたが、「子どもたちの笑顔いっぱい元気いっぱいのあいさつからパワーを得たり幸せを感じたりしている」と言ってくださいました。子どもたちが事故・けがなく安全安心に登校できるよう、学校・保護者・地域・関係機関が協力し合っていく必要があると、心から思います。

5月の全校朝の会

5月7日は「コナモンの日」です。2003年、「こ(5)な(7)」の語呂合わせから、日本コナモン協会が制定しました。うどん、たこ焼き、お好み焼きなど、粉をベースに使った「コナモン」をPRする日です。関西はコナモン文化が発展していますね。是非とも今日の夕食はコナモンにしてはいかがでしょうか。

5月7日(火曜日)に全校朝の会を実施しました。校長先生からは、始業式に話された「3つの進んで」…「進んで自分自身を伸ばす」「進んで学校や学級をよくする」「進んであいさつする」についての振り返りがありました。地域で登下校を見守ってくださっている保護者の皆さんや地域の皆さん、警察の方が、長尾小学校の子どもたちが笑顔で挨拶をしてくれることを幸せに思っている…とおっしゃっています。「あいさつ」は人と人とをつなぐ架け橋です。どんどんあいさつの輪を広げてほしいと思います。次に「ええところ」という絵本の読み聞かせをしました。5月は「見つけよう 自分のいいところ 友だちのいいところ」です。絵本の主人公のようにたくさんいいところを見つけてくれれば、みんなが気持ちよく学校生活を過ごすことができますね。「ええところの輪」を広げてほしいと思います。

生活の先生からは、5月の生活目標については話がありました。5月の生活目標は「ろうかや階段の 右側を ゆっくり歩こう」です。自動車の車線が分かれているように、ぶつからないように右側をゆっくり歩いてほしいと思います。

次に保健の先生から熱中症の予防法について話がありました。5月は暑くなると言われていますので、規則正しい生活と十分な栄養を取って、こまめに水分補給をしたり休憩したりして、熱中症を予防してほしいと思います。

最後に計画委員会から「運動会のスローガン募集」についての話がありました。今年のスローガン…どんなものになるか楽しみですね。

澄み切った青空の元

5月3日は「憲法記念日」です。1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年に公布・施行された祝日法によって制定されました。日本国憲法は、多くの犠牲者を出した第二次世界大戦の経験を生かし、平和な国を目指して制定されました。その憲法の施行を記念して制定された祝日が憲法記念日です。「国のさらなる成長を期待する」という思いも込められています。

さて5月2日は雨が上がり雲一つない快晴となりました。5月1日から運動会の練習が始まっているのですが、あいにくの雨のため運動場で練習ができませんでした。今日は5年生・3年生・1年生・6年生が運動場で運動会の練習をしました。リレーをしたり創作ダンスをしたりソーラン節を踊ったりするなど、子どもたちの元気のよい声がこだましていました。

運動会の練習…スタート!!

5月2日は「えんぴつ記念日」です。1886年5月2日、眞崎仁六が東京・新宿に眞崎エンピツ製造所(後の三菱鉛筆)という工場を創立し、日本初の工場生産によるエンピツの製造販売を開始しました。今は電気が当たり前ですが、当時の工場は水車を動力としていました。

さて5月1日(水曜日)から運動会の練習がスタートしました。今年の運動会は6月1日(土曜日)に2部制で行います。全学年リレーと表現を行いますが、高学年ではバトンパスをスムーズにできるようリレーの順番を自分たちで決めていました。表現は4年生がフラッグ、5年生がエイサー、6年生がソーランです。自分自身が精いっぱいの力を発揮できるようにクラスの仲間と一緒に取り組んでいきます。

自宅確認スタート

5月1日は「メーデー」です。1886年5月1日、アメリカ・シカゴの労働者が「8時間労働制」を求めてストライキを行いました。1889年のフランス・パリで開催された第二インターナショナル創立大会で、この日を「メーデー(May Day)」として、世界の働く人々の団結の日とすることが決定しました。日本では1920年5月2日に上野公園で第1回大会が開かれました。その後、全国に広がりましたが、戦争中は禁止されており、戦後の1946年に復活しました。

さて、4月30日・5月1日・5月2日・5月7日は自宅確認日です。各クラスの担任が子どもたちの自宅の場所を確認します。何かあったときに家庭とすみやかに連携が取れるようにすることが目的です。担任が自宅のポストに自宅確認完了のお知らせを入れますので、ご確認くださいね。1年生は給食当番が変わり、新しい給食当番で配膳を行いました。12時から配膳を開始して、15分で配膳を終えることができました。4月30日の献立は「パン・ミネストローネ・わかめのサラダ・牛乳」です。どのクラスもお替りじゃんけんをしていましたよ。たくさん食べて成長してほしいと思います。