2024年5月後半の学校の様子

運動会リハーサル

5月31日は「世界禁煙デー」です。世界保健機関(WHO)が1989年に制定した国際デーの一つです。たばこは肺がんを始め、動脈硬化や心臓病などの発症率を高めるそうです。また、受動喫煙により周囲の人の健康にも害を及ぼします。「世界禁煙デー」は、たばこを吸わないことが一般的な社会習慣となることを目指しています。

さて、5月30日(木曜日)に運動会のリハーサルを行いました。青空の元、子どもたちの元気いっぱいの掛け声とダイナミックな演技が披露されました。この一か月間、自分自身が運動会の練習中や休み時間、家でも練習した成果を十分に発揮してくれました。リレーでは、チームの記録が少しでも良くなるように、一人一人が全力で走りバトンパスをスムーズに行っていました。リハーサルをやり切った子どもたちの表情は満足したもので、運動会本番は保護者の皆様に見てもらうことを楽しみにしています。

エイサーの達人登場(5年)

5月30日は「ごみゼロの日」です。関東地方知事会が1982年から実施し、各都道府県の環境美化推進協議会を中心に全国に広まっています。「ゴ(5)ミ(3)ゼロ(0)」の語呂合わせです。ごみやたばこのポイ捨てはやめる、ごみはごみ箱に、などマナーの実施を求めています。

さて、5月29日(水曜日)5時間目にエイサーの達人の清谷さんを招聘し、5年生にエイサーの指導をしてもらいました。運動会本番まであと少し…子どもたちの踊りはほとんど完成しているのですが、より高みを目指すためにエイサーの達人に来てもらい、足のあげ方や太鼓の打ち方、身体の使い方などの細かい部分を指導してもらいました。最初は清谷さんに踊っていただきましたが、しなやかで力強い踊りに子どもたちは驚いていました。直接指導していただき、自分の踊りがより成長したようです。運動会本番が楽しみですね。

鍵盤ハーモニカ名人登場(1年)

5月29日は「こんにゃくの日」です。「こ(5)んに(2)ゃく(9)」の語呂合わせから、一般財団法人日本こんにゃく協会と全国こんにゃく協同組合連合会が制定しました。こんにゃくの種芋の植えつけが5月に行われることも由来しています。こんにゃく芋は、サトイモ科の植物でその球茎から、食品のこんにゃくが作られます。インドまたはインドシナ半島が原産とされ、インドシナ半島では、芋の形状から「象の足」と呼ばれているそうです。こんにゃくは、低カロリーなうえに食物繊維が豊富で、体内の老廃物を外に出す働きがあり、「砂おろし」「砂払い」「胃のほうき」などと呼ばれています。和食ブームの広がりとともに、健康食品・ダイエット食品として欧米にも広がり、現在では「konjac」「konnyaku」が一般的になっている。

さて、1年生の鍵盤ハーモニカの学習開きとして、5月29日(水曜日)2・3時間目に鍵盤ハーモニカ名人が長尾小学校に招聘しました。まず、トランペット吹きの休日・踊るポンポコリンなどの曲を演奏してくださいました。次に受け口の持ち方や鍵盤の抑え方などを指導してくださいました。鍵盤ハーモニカ名人の言う通り鍵盤を弾いてみると…透き通るような美しい音を出すことができました。1年生なのに本当に素晴らしいです。お片付けの仕方もしっかりと教えてもらい、残りの時間は鍵盤ハーモニカを使ったクイズをしてくださいました。救急車のサイレン、学校のチャイム、コンビニの入店時の音など、普段耳にする音のクイズです。とても盛り上がりました

5年生の学校生活の様子

5月28日は「花火の日」です。1733年5月28日、隅田川の両国橋付近で水神祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられました。これが「両国川開きの花火」の始まりです。この年は徳川吉宗の頃で、全国的に凶作に見舞われ、コレラが大流行して多くの死者が出たそうです。この犠牲者の慰霊を兼ねて打ち上げられた花火は、やがて庶民の楽しみとして定着しました。その後、江戸を代表する花火師の屋号である「玉屋」と「鍵屋」が技を競うようになりました。

さて、5年生の学校生活の様子を紹介します。5年生は理科の時間に「発芽の実験」をしています。発芽の三要素である「水」「適度な温度」「空気」について、実験キッドで実際に実験を行い、どの条件の時に発芽するかを調べていました。国語の時間に説明文「言葉の意味が分かること」を学習していました。この説明文は「双括型」の構成で筆者の主張点が明確にわかります。子どもたちは、筆者がどのように読者に分かりやすく自分の思いを伝えているか?その文章構成や効果的な表現方法を学んでいました。

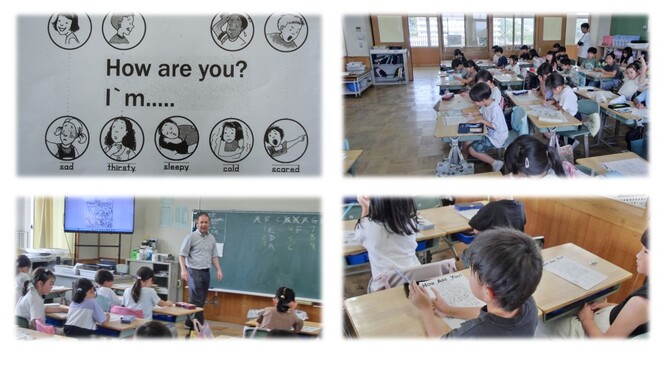

外国語活動の授業

5月27日は「百人一首の日」です。1235年5月27日に「小倉百人一首」が完成したことから記念日になりました。藤原定家が、鎌倉幕府の御家人である宇都宮頼綱から「別荘のふすまのデザインとして飾る和歌を選んでほしい」と依頼を受け、百人の歌人の代表的な歌を一首ずつ集めたものです。京都の小倉山荘で選んだことから「小倉百人一首」と呼ばれるようになりました。

さて、今年度からALTがマックブル先生に代わりました。マック先生は3・4年生の外国語活動の指導をしてくれています。3年生の教室では「How are you?I’m~.」の単元を行っていました。喜んでいたり眠たそうだったり寒そうだったり暑そうだったり…マック先生が発音した「今の気分」をイラストの中から見つけていきます。子どもたちは楽しそうに外国語活動に取り組んでいました。

3年生の学校生活の様子

5月24日は「ゴルフ場記念日」です。1903年5月24日、日本初のゴルフ場「神戸ゴルフ倶楽部」がオープンしました。このゴルフ場を造ったのは、六甲山山頂に住んでいたイギリス人貿易商のアーサー・ヘスケス・グルームです。開場当時、六甲山には外国人の別荘が建ち並んでいて、彼らのレジャーと社交の場としての利用が造成の目的でした。そのため、外国人専用のもので日本人は利用できなかったそうです。グルームは、神戸が開港した1868年に神戸に上陸し、登山道の整備やゴルフ場の造成、植林など六甲山の開発と景観保護に力を注ぎ「六甲山の開祖」と呼ばれています。

さて、3年生の学校生活の様子を紹介します。3年生は道徳の時間に「あめ玉」を学習していました。この教材は、電車の床に妹があめ玉を落としてしまい、それを一生懸命に拾っている女の子の姿を見て、私がすがすがしい気持ちになったという話です。このような気持ちの良い行動がどんどん広がっていけば、みんな気持ちよく過ごすことができますね。社会科では地図記号の学習をしていました。地図記号をビンゴのマス目に書き、先生が一つ一つ地図記号を言っていました。「ビンゴ」と大きな声が響き、遊びながら楽しく学習している様子が素敵でした。

図画工作の時間

5月23日は「ラブレターの日」です。「こ(5)いぶ(2)み(3)」(恋文)と読む語呂合わせと、浅田次郎の短編小説が原作の映画『ラブ・レター』が1998年5月23日に公開されたことからです。恋人や家族など、大切な人に想いを届ける日です。

さて、図工室では4年生の子どもたちが「はりこの仮面」を制作していました。方眼紙を細長く切ってホッチキスで止めて、はりこの土台を作っていました。いろいろな形の土台を作っており、これが今後どうなっていくか楽しみです。5年生は「かんじたままに花」の制作に向けて、カッターのトレーニングをしていました。ミッキーマウスやゼニガメなどのキャラクターをカッターで切り抜きます。細かい作業ですが集中して取り組んでいました。

引き渡し訓練を実施

5月22日は「補助犬の日」です。社会福祉法人・日本介助犬協会が制定しました。2002年5月22日に「身体障碍者補助犬法」が成立したことが由来しています。日本補助犬協会は、一人でも多くの肢体不自由者が自立と社会参加を果たせるように、良質な介助犬の育成・訓練、高度な知識と技術を有する介助犬訓練者の養成などを行っています。宝塚市は「シンシアのまち宝塚」を合い言葉に、補助犬の普及啓発に取り組んでいます。JR宝塚駅の改札を出たところに、介助犬シンシアの銅像が建てられています。

さて、5月21日(火曜日)13時35分に不審者対応訓練及び引き渡し訓練を実施しました。「長尾小学校に不審者が侵入し、現在校外へ逃走しており、警察が行方を追っている」という想定で緊急Aパターンの引き渡し訓練を行いました。引き渡し訓練には多くの保護者の方が来校していただき、子どもたちと一緒に下校してくださいました。緊急Aパターンの引き渡しは「地震や土砂災害など大規模な自然災害が発生した時」「学校に不審者が侵入し、逃走したり、実際に被害が出たりした時」「近隣地域で凶悪事件が発生して、子どもたちに危険が及ぶおそれがある時」などは、子どもたちの安全を最優先に考え、ご家庭と協力して実施するものです。万が一を考え、教職員も子どもも保護者のみなさんも訓練することが大切だと思います。ご協力ありがとうございました。

1年生の学校生活の様子

5月21日は「小学校開校の日」です。1869年5月21日、京都市に日本最初の近代小学校「上京第二十七番組小学校」と「下京第十四番組小学校」が開校しました。当時の京都には、上京・下京のそれぞれに番組という行政区画が置かれ、番組ごとに小学校が建てられたため「番組小学校」と呼ばれていました。京都では地域が一丸となって学校の建設が進められ、年内には64の番組小学校が開校したそうです。国が「学制」を定める3年も前のことでした。

さて、1年生の学校生活の様子を紹介します。1年生は運動会の練習と国語や算数、生活科の学習に取り組んでいます。国語のひらがなの学習は「よ」「ま」まで進みました。ゆっくりと丁寧な字でひらがなを書いていました。また、「あいうえお」の音読をしていました。しっかり声に出して音読ができていましたよ。

小浜浄水場へ社会見学(4年)

5月20日は「ローマ字の日」です。1955年、財団法人「日本のローマ字社」が制定しました。日本ローマ字つづりの発案者で、ローマ字国字論を展開した地球物理学者・田中舘愛橘さんの1952年5月21日の命日にちなみ、切りのよい20日を記念日としたそうです。また、社団法人「日本のローマ字会」が1922年5月20日に創設されたことを記念しています。ローマ字は3年生から学習していきますが、タブレットを使うようになって子どもたちのローマ字習得率がかなり上昇しました。

さて5月17日(金曜日)4年生が小浜浄水場に社会見学に行きました。水がどのようにきれいになっているか、一つ一つの過程について説明を受けました。宝塚市の水はとてもおいしいことで有名だそうです。社会見学から戻ってきた子どもたちは、学習したことをワークシートいっぱいに記入していました。

2年生の学校生活の様子

5月16日は「沖縄本土復帰記念日」です。1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた「沖縄返還協定」が、1972年5月15日午前0時をもって発効し、第二次世界大戦以来、27年間アメリカの統治下にあった沖縄県が日本に復帰しました。アメリカ施政権下にあった沖縄では、通貨としてアメリカ軍発行のB円(ビーえん)やドルが使われ、道路は日本本土とは反対の右側通行で、沖縄を出る際にはパスポートが必要であったそうです。

さて、2年生の学校生活の様子を紹介します。2年生の教室を参観してみると、算数の時間に「長さ」の学習をしていました。「cm(センチメートル)」という単位を学習し、自分の身近なものの長さを比べていました。また、漢字学習では「ゆっくり丁寧に仕上げよう」を合言葉に黙々と取り組んでいる姿が見られました。運動会の練習もあり、子どもたちは忙しい日々を過ごしていますが、勉強もおろそかにしないという姿勢が伝わってきます。

オープンスクールを実施

5月15日は「ヨーグルトの日」です。1845年5月15日、ヨーグルトを研究し、ヨーグルトが健康に良いと世界中に紹介したロシアの微生物学者イリヤ・メチニコフ博士が誕生しました。博士は、ブルガリアに長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであるということを突き止め、1908年に免疫(食菌作用)に関する研究によりノーベル生理学・医学賞を受賞しました。1970年に開催された大阪万博の「ブルガリア館」でプレーンヨーグルトを日本人が試食し感銘を受けたことがきっかけとなり、1971年に日本最初のプレーンヨーグルトが販売されました。

さて、5月14日(火曜日)2時間目から4時間目までオープンスクールを実施しました。300人を超える保護者の方が来校され、子どもたちが授業中に頑張っている様子や休み時間に友だちと楽しく過ごしている様子を参観していただきました。運動会に向けた表現運動・リレーの練習やタブレットを活用した学習など、様々な場面を見ることができ、とても良い機会になりました。