2024年6月前半の学校の様子

自然学校に向けて最終確認(5年生)

6月15日は「暑中見舞いの日」です。1950年6月16日、当時の郵政省が初めて「暑中見舞用郵便葉書」を発売しました。1986年、くじ付きとなり、愛称も「かもめ~る」と変更されました。この名前は夏をイメージする「かもめ」と「メール」を合わせた造語で「カモン・メール」の意味も込められているそうです。しかし、郵便需要の減少などに伴い2020年度の発行をもって終了しました。以後、日本郵便は暑中見舞いや残暑見舞いなどに使える絵入りはがきを発売しています。

さて、6月17日(月曜日)から5年生が国立淡路青少年交流の家に自然学校に行きます。今年度から南あわじ市の吹上浜にある施設を利用し、海ほたるを観察したり砂浜で様々な活動をしたりします。6月14日(金曜日)はしおりを見て、4泊5日の行程の最終確認をしていました。子どもたちは目を輝かせて、来週から始まる未知の冒険に心を弾ませていました。

歯科検診(2年3クラス・4年2クラ ス・5年・6年)

6月14日は「五輪旗制定記念日」です。1914年6月14日、パリで開かれたオリンピック委員会で5色(青・黄・黒・緑・赤)のオリンピック旗(五輪旗)が制定されました。オリンピック復興20周年記念祭のため、オリンピックの創立者であるクーベルタンが発案したものです。五輪のマークは五大陸を意味しているそうです。今年は7月26日から8月11日までパリオンピックが実施されます。どの選手も頑張ってほしいですね。

さて、6月13日(木曜日)に歯科検診を実施しました。4名の歯科医が来校し、歯列・歯垢・歯肉の様子や齲歯がないか調べてもらいました。子どもたちには、保健関係の検診は「命をまるも学習」と話しています。自分の命や友だちの命を守るために、順番が来るまで静かに待つことを徹底していきたいと思います。

はりこの仮面(4年生)

6月13日は「鉄人の日」です。1987年6月13日、プロ野球広島東洋カープの衣笠祥雄選手が、2131試合連続出場の世界記録を達成しました。それまでの記録は、アメリカ大リーグのルー・ゲーリッグ選手が2130試合連続出場の記録を持っていました。衣笠選手は1996年6月14日にアメリカ大リーグのカル・リプケン選手に破られるまで世界記録だった2215試合連続出場を樹立しました。現在でも「キヌガサ」は、アメリカで最も名前の知られている日本人野球選手の一人だそうです。1987年6月22日、王貞治選手に次いでプロ野球選手として二人目の国民栄誉賞を授与されました。

さて4年生は図工の時間に「はりこの仮面」を作成しています。方眼紙を長方形に切りホチキスで止めて土台を作った後、新聞紙を張り付けていきます。その上から和紙を貼り、色を塗っていきます。最後にニスを塗り乾かすと完成です。ちょうど子どもたちは、和紙を貼り付ける前後の作業をしていました。楽しそうに集中して取り組んでいました。

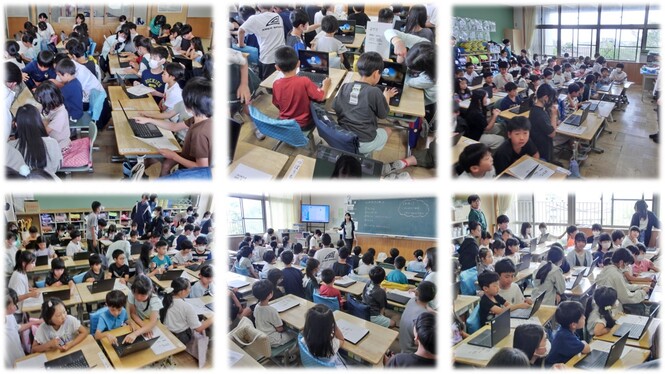

タブレットの達人登場!!

6月12日は「日記の日」です。1942年6月12日、ユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランクによって『アンネの日記』が書き始められたことに由来しています。アンネの家族は、ナチス・ドイツのユダヤ人迫害を逃れてアムステルダムの隠れ家に身を隠しました。日記帳は隠れ家に入る少し前の13歳のアンネの誕生日に父から贈られたものです。この日記は、アンネが隠れ家で過ごした1942年6月12日から1944年8月1日までの約2年間が記録されています。アンネの死後、父オットーの尽力によって出版されました。

さて、6月11日から5日間…タブレットの達人が長尾小学校に来ました。1年生は6月6日にタブレット開きを行いましたが、この日は「オクリンク」という自分で描いた絵や文章などの作品を先生のタブレットに送るアプリを教えてもらいました。タブレットを使いだして1週間もたっていませんが、上手に使えています。タブレットは学習を補助する大切な道具です。適切な使い方を覚えて、自分を表現する手段・情報を得る手段・情報を共有する手段の一つとして、使ってほしいと思います。

絶品…カツオの香味焼!

6月11日は「傘の日」です。日本洋傘振興協議会が1989年に制定しました。6月11日が暦の上で「梅雨入り」を意味する雑節の一つ「入梅」になることが多いことからです。この季節の必需品である傘の販売促進と傘の使い方などモラルの向上を目的としています。

さて、6月10日(月曜日)の学校給食は「ごはん、もち麦めん汁、カツオの香味焼、味付け海苔、牛乳」でした。「カツオの香味焼」が小おかずとして出たのですが、このメニューが絶品でした。大人の味かと思いきや、子どもたちも大好きでしたよ。たくさんの子どもがお替りをしていました。

6月の全校朝の会

6月10日は「時の記念日」です。時間の大切さを尊重する意識を広めるために国立天文台が1920年に制定しました。奈良時代に成立した日本最古の歴史書『日本書紀』の天智天皇10年4月25日(グレゴリオ暦671年6月10日)の項に、「漏刻を新しき台に置く。始めて候時を打つ。鐘鼓を動す。」とあることにちなんでいます。「漏刻」とは水時計のことで、容器に水が流入・流出するようにして、その水面の高さの変化で時をはかります。つまり、この日は日本で初めて時計装置が使われた日となります。また、1999年6月10日、日本の標準時を電波で全国に発信することが開始されました。これを機会に時間を大切にすることを家族で話し合ってみてはどうでしょうか。

さて6月10日に全校朝の会を行いました。全校朝の会は、計画委員会の児童が主体となって行われます。まずは校長先生の話がありました。5月に「友だちの良いところ 自分の良いところを見つけよう」という話がありました。周りの友だちの良いところをたくさん発見できたか…早速、「ほめほめタイム」を30秒間取り、お互いの良いところを言い合いました。6月の話は「言霊」でした。言葉には魂が宿ります。長尾小学校では「ふわふわ言葉」を広げ、「ちくちく言葉」をなくしていく取り組みを進めていこうという話でした。次に生活指導の先生から6月の生活目標について話がありました。6月の生活目標は「学校中を ピカピカに 進んで掃除しよう」です。「掃除時間の初めから」「すみずみまで丁寧に」「時間を目いっぱい使って」取り組んでほしいと思います。

自然学校リーダー交流会(5年)

6月7日は「世界食品安全の日」です。世界では、毎年10人に1人が食中毒にかかっています。 食品安全についての関心を高め、食品に由来する病気を防ぐために、国連によって制定されました。

さて6月7日(金曜日)6時間目、自然学校のリーダー交流会を実施しました。5年生は、6月17日(月曜日)から21日(金曜日)まで国立淡路青少年交流の家に自然学校に行きますが、一緒に4泊5日間を過ごすリーダーが本校に来校し、自己紹介の後、いろいろなゲームを行いました。優しそうなお兄さん・お姉さんたちで、子どもたちはすぐに親しくなっていました。最後に5年生からは運動会でしたエイサーをリーダーに披露しました。リーダーのみなさんも5年生の躍動感あふれる姿に感激していました。自然学校まであと10日間となりました。子どもたちは、今日の出会いを経てもっと自然学校が楽しみになりました。

1年生タブレット開き

6月6日は「楽器の日」「邦楽の日」「いけばなの日」です。「楽器の日」は1970年、「邦楽の日」は1985年、「いけばなの日」は2020年に制定されました。昔から「習い事・芸事は6歳の6月6日から始めると上達する」という言い伝えがあることにちなんでいます。また、数を指で折って数えると6の数字の時に小指が立つ形になり、「子が立つ」ともいわれ、縁起の良さもその由来とされています。

さて、6月6日にちなんで1年生のタブレット開きが行われました。なかよし学級である6年生が1年生の教室に来て、タブレットの使い方を教えてくれました。ログイン・学びポケットの使用・ペイントで絵を描く・ログオフなど、一連の使い方を学びました。きっとタブレットの使い方も上達すると思います。

トライやるウィーク実施中(山手台中学校)

6月5日は「環境の日」です。環境基本法では、6月5日を「環境の日」と定めており、環境省では毎年、この日を含む6月を「環境月間」として、様々な取組を実施しています。1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたもので、国連では「世界環境デー」と定めています。

さて、6月5日(水曜日)から7日(金曜日)まで、山手台中学校2年生の生徒10名が長尾小学校でトライやる・ウィークに取り組みます。今日は初日ということで、朝からあいさつ運動をしたり1年生の学習支援をしたり一緒に遊んだりしました。給食時間には全校生に放送をしました。3日間…長尾小学校で一生懸命に子どもたちと接して、素敵な思い出を作ってほしいといます。

長尾小学校安全対策委員会を開催

6月4日は「虫の日」です。日付は「む(6)し(4)」(虫)と読む語呂合わせからです。漫画家の手塚治虫さんたちの呼びかけで1988年に設立された日本昆虫クラブが「虫の日」を制定しました。昆虫が住める街づくりを目指しています。「虫の日」は2018年に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されていますが、これは幼少期より昆虫採集を趣味としてきた解剖学者・養老孟司さんが制定し、同協会に申請したものだそうです。長年にわたり自然や命について考えてきた養老さんは虫にも供養が大切と神奈川県鎌倉市の建長寺に「虫塚」を建立しました。毎年、多くの昆虫採集家が集い法要を行っています。

さて、6月4日に長尾小学校安全対策委員会を実施しました。学校・育友会・地域・関係機関が一堂に会し、長尾小学校の児童が安全に登下校できるように、様々な対策を協議する会です。2時間ほど、白熱した議論がなされました。今後、8月に警察や県・市の道路関係職員・教育委員会職員・学校・育友会が集まり、通学路合同点検を行い、安全対策を講じていきます。長尾小学校の子どもたちは、多くの人たちに守られているのです。

6年生表現「全力!ソーラン」

北海道のニシン漁をイメージしたソーラン節…黒いTシャツに5色の長いハチマキを頭に巻いた6年生が、その魂を受け継いだかのように、ダイナミックに華麗に舞うことができました。腰を目いっぱいおろし、自分の体より大きく見えるほど、頭の先から足の指の先まで、身体全体を使ってダイナミックに踊る姿は、6年生ならではのものでした。6年生のソーラン節は、見ている在校生や保護者のみなさんに大きな感動と勇気を与えてくれました。さすが長尾小学校のリーダーだと思います。

2年生表現「キラリ☆ドキメキダンス!」

5色のバトンを使い、一人一人がバトンの端に目線を向けて、かわいく・かっこよく表現できていました。3人組・4人組で演技した時、友だちと呼吸を合わせながら、やさしく・しなやかに踊る姿は本当に素敵でした。最後の決めポーズは、青空と美しいバトンと2年生の素敵な笑顔がはじけ、運動場に美しい花が咲いたようにきれいでした。

4年生表現「踊れ!Flag!響け!Flag!」

大きなフラッグを自由自在に操り、自分の体を目いっぱい大きく使い、ダイナミックな表現をすることができていました。途中、フラッグを置き自分の体だけで表現する場面や、フラッグでウエーブ表現する場面、一列になりフラッグと足で美しい橋を作ったりする場面など、様々なバリエーションがあり、見ている人をあっと驚かせる演出が多くみられました。見ごたえのある素晴らしい表現だったと思います。

2年生折り返しリレー「バトンをつなげ!ドキメキレース」

多くの2年生が、スピードを落とさず上手に三角コーンで折り返して走ることができていました。また、次に走る人のことを考え、優しくリングバトンをつないだり、「がんばれ」「もう少し」とやさしく声かけしたりしている姿が素敵でした。

6年生リレー「全力!リレー」

さすが最高学年のリレー…直線もカーブもスピードを落とさず、流れるようなフォームで駆け抜けていした。バトンパスも渡す人と受け取る人が呼吸を合わせて、スムーズに行っていました。バトンを受け取る人が後ろを見ずにバトンパスができている人もおり、中学生のリレー大会に出場できるほど上手でした。

4年生リレー「駆け抜けろ!ALL 4 ONE リレー」

半周リレーも2年目となり、カーブの走り方も上手になってきました。また、バトンパスがスムーズにできるようバトンゾーンをいっぱいに使って、バトンパスをしている人が多かったです。オールフォーワンとは、「みんなは一人のために」という意味ですね。自分一人がリレーで輝くのではなく、チーム全員で助け合い全員が輝けるように、走ってバトンを渡して応援している4年生の姿はとても素敵でした。

5年生表現「英姿爽快~ダイナミック琉球~」

黒いティーシャツと紫色のサージを身にまとい、沖縄の大地から宝塚に舞い降り立った魂のこもった踊りを披露してくれました。5色のパーランクを打つ音も一つ一つが揃っていました。また、力強い掛け声とダイナミックな動き、足先から手先、バチの先まで意識している動きは、見ているものを引き付ける素晴らしい踊りでした。エイサー名人の清谷先生が本番の踊りを見たら、きっと感激していることでしょう。

1年生リングバトンリレー「はしって!まわって!!はい、どうぞ!!!」

リングバトンを片手に持ち、20mを全力で走り、コーンでスピードを落とさないように回ることができていました。また、次に走る人にやさしくリングバトンを渡す姿がとても素敵でした。

3年生リレー「めざせ一番星」

初めての半周リレーでしたが、カーズでスピードを落とさないように身体をうまく使って走っている人が多かったのでびっくりしました。また、バトンを渡す際、スムーズに渡せるように、渡す友だちに合図を送ったり、声をかけたりしている姿がとても印象に残りました。

5年生リレー「めん走れ!」

さすが高学年になると、自分のスピードを落とさずに駆け抜け、次に走る友だちに流れるようにバトンパスをすることができていました。バトンパスが上手にできるように、友だちに目で合図を送ったり、声をかけたりするなど、工夫が見られました。

1年生表現「わくわく!きらきら!!やってみよう!!!」

ポンポンを両手に持ちチアリーダーのように笑顔いっぱい、元気いっぱい、力いっぱいに、さわやかではじけるようなダンスを披露してくれました。つま先の細かい動きまで心がこもっていて、入場や体系移動の際、列に並んでポンポンを上手に使ってみている人を楽しませました。最後の「やってみよう!」という声がそろっていて、1年生のダンスを見て、みんな一年生と一緒にダンスを「やってみよう」という気持ちにさせてくれました。

3年生表現「アイドル ~笑顔いっぱい!!一番星のように☆彡~」

ポップな曲に乗って、リズム感抜群の踊りを披露してくれました。5色の手旗と青空と3年生の元気いっぱいの姿がミックスして、運動場というステージに立った3年生のアイドルのみなさん…見ている人はみんな3年生のファンクラブになったと思いますよ。クラスで二重円を作った際のゆっくりとした動きと躍動的な動き、最後のきめポーズ、色とりどりの手旗がピタッとそろい、3年生の真剣な表情と重なって、本当にかっこよく美しいダンスでした。

長尾小学校運動会を開催!!

6月1日は「気象記念日」です。1884年に東京気象台が制定しました。1875年6月1日、東京の赤坂葵町に、日本初の気象台「東京気象台」が設置され、東京で気象と地震の観測が開始されました。1887年に「中央気象台」と名前を変え、1956年に「気象庁」として国土交通省の外局となりました。また、1884年6月1日、日本で最初の天気予報が出されました。その予報は「全国一般風の向きは定まりなし、天気は変り易し、但し雨天勝ち」という非常に曖昧なものだったようです。

さて、6月1日は澄み切った青空が広がる運動会日和です。本日は2部制になっており1・3・5年生が8時40分から10時15分、2・4・6年生が10時40分から12時20分の予定です。スローガンは「長尾っ子 心をひとつに もえあがれ」です。子どもたちは一生懸命に頑張ります。保護者のみなさんも長尾小学校のサポーターとして応援してください。