2024年6月後半の学校の様子

おはなしうさぎさんによるお話会

6月28日は「パフェの日」です。 パフェ愛好家により、制定 されました。 日付の由来は、パフェの語源である「パルフェ」と同じく「完全な」という意味を持つ「パーフェクト」から。 日本史上初の野球の完全試合が1950年6月28日に達成されたことを記念して、「パフェの日」が制定されました。

さて、おはなしうさぎさんによるお話会が昼休みにランチルームで開催されました。100名以上の子どもたちが集まり大盛況。熱心にお話をきいていました。今後も楽しみです。

箱を使って・・・何ができるかな?(1年生)

6月27日は「演説の日」です。1874年6月27日、慶応義塾の三田演説館で日本初の演説会が行われました。「演説」という言葉は慶応義塾を創設した福澤諭吉が仏教語をもとに作ったもので、この日の演説で福澤諭吉は「日本が欧米と対等の立場に立つ為には演説の力を付けることが必要」と説いたそうです。三田演説館は福澤諭吉が私財を投じて建てたもので、国の重要文化財に指定されています。

さて、1年生は図工でたくさんの箱を積み重ねて塔やお城を作っていました。出来上がった作品は、タブレットで撮影して、名前を書いて先生のタブレットに送信します。大型モニターでみんなが送った作品の写真を見て、鑑賞会をしていました。

マダガスカルの子どもたちへ(6年生)

6月26日は「雷記念日」です。930年6月26日、平安京の清涼殿に落雷があり大納言の藤原清貫が亡くなりました。平安京では長い間日照りが続き、公卿たちが清涼殿に集まり雨乞いを行っていた時の出来事だったそうです。この落雷は政治的な策略によって京の都から太宰府に左遷され、そこで亡くなった菅原道真の祟りであると信じられ、道真の学者としての名誉を回復しました。また、これにより菅原道真は雷の神「天神」と同一視されるようになり、「天神=学問の神」として菅原道真が祀られるきっかけとなった日でもあります。

さて、6月25日(火曜日)5校時、6年生の教室に関西学院大学経済学部の大学生がゲストティーチャーとして学校に来てくださいました。6年生の子どもたちに、マダガスカルについて出前授業をしてくれたのです。『マダガスカルは全く文化の違うはるか遠い国のこと』と無関心のままでいるのではなく、マダガスカルをはじめ、アフリカや様々な国に興味を持ってほしい。そして世界の広さについてもっと知ってほしいという思いで授業してくれました。最後にマダガスカルの子どもたちに栞を作って手紙を添えて送ることにしました。言葉は通じないかもしれませんが、イラストなら通じるかもしれません。遠い地であるマダガスカルの子どもたちが、長尾小学校の6年生が作った栞を使ってくれればうれしいです。

第2回地区委員会を開催

6月25日は「天覧試合の日」です。1959年6月25日、昭和天皇皇后が後楽園球場で巨人対阪神戦を観戦しました。プロ野球の天覧試合はこれが初めてだったそうです。試合は白熱した展開が続き、4対4の同点で迎えた9回裏に巨人の長嶋茂雄が阪神のエース村山実からホームランを打って巨人がサヨナラ勝ちをしました。

さて、6月25日(火曜日)9時30分から第2回地区委員会を開催しました。地区委員のみなさんが一堂に会し、地区の危険個所の確認や児童の指導等について困っていることを出し合い解決を行う場です。青少年センター職員や補導委員のみなさんも来賓として駆けつけてくださいました。子どもたちが安全安心に登下校できているのは、地区委員の皆様をはじめ、歩道委員、地域の方等、関係職員の方々のお力添えだと思います。私たち教職員は、保護者の方と一緒に子どもたちに登下校の安全についてのルールを指導・支援しなければならないと思います。併せて多くの支えで子どもたちが学校に来ることができている…その感謝の気持ちを子どもたちにも持たせるよう話していきたいと思います。

蒸し暑い時こそ学校図書館を活用しよう!

6月24日は「ドレミの日」です。1024年6月24日、イタリアの僧侶グイード・ダレッツォがドレミの音階を定めたと言われています。ダレッツォが合唱隊に音楽を指導している時、曲の音に一定の規則があることに気が付きました。その曲の各小節の最初の音に相当する歌詞「ウト・レ・ミ・ファ・ソル・ラ」で発声練習をさせたのがドレミの音階の始まりとされています。後にウトがドになり、シが新たに加えられて現在のような「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の形になりました。

さて、梅雨ということで湿度が高く非常に暑くなっています。この時に活躍するのが学校図書館です。委員会の児童が休み時間に開放してくれているので、子どもたちは休み時間も気軽に本を借りたり読んだりすることができます。本を読むことは、単に知識を得るだけではなく、想像力や集中力を高めたりします。蒸し暑い中でもありますので、この機会に読書にチャレンジすることも大切だと思います。

自然学校5日目(ストーンペインティング)

奉仕活動が終了しました。クラス毎に研修室に分かれて、ストーンペインティングを行いました。お気に入りの石にポスカで色付けしたりイラストを描いたり文字を書いたりしていきます。なかなか力作ぞろいでしょう(^▽^)/

自然学校5日目(朝の集い)

6月21日は二十四節気の一つ「夏至」です。北半球では一年のうちで昼が最も長く、夜が最も短くなります。日の出の時刻は4時30分頃、日没は19時頃。昼の時間は約14時間30分、夜の時間は約9時間30分となります。

自然学校の最終日となりました。今日はあいにくの雨模様です。朝の集いはかんぽの広場ではなく、体育館で行うことになりました。体育館は2階もあり長尾小学校より少し大きいサイズです。

いつものようにラジオ体操で心と体をリフレッシュさせました。その後、実行委員の人が今日の予定を知らせてくれました。今日は昨日吹上浜で拾った石に模様を描くストンペインティングです。素敵な作品を作ろうと思います。

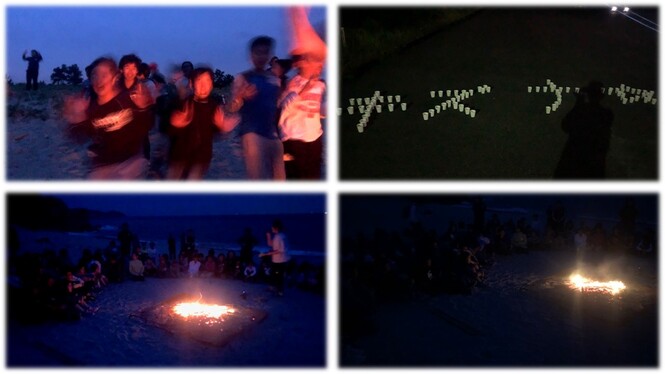

自然学校4日目(キャンプファイヤー)

自然学校のメインイベントであるキャンプファイヤーがスタートしました。オープニングは、リーダーから教えてもらった自然学校のダンス「グッキーダンス」で盛り上がりました。次に火の神様を呼んでファイヤーに火をつけました。さあ各クラスのスタンツがスターしました。3組Aはソーラン節、1組は「アブラハムの子」の替え歌とダンスを披露してくれました。5組は〇✕クイズで盛り上げてくれました。2組はミックスナッツの歌とキレキレのダンスで見ている人を魅了してくれました。4組はダイナミック琉球の曲に乗せてエイサーを披露してくれました。4組のエイサーが波紋のように広がり、気が付いたら全員がエイサーを踊っていました。3組Bは「虹」の歌と手話を披露してくれました。各クラスの出し物が終わった後、もう一度、あのダンス「グッキーダンス」で最高潮に盛り上がりました。

楽しかったキャンプファイヤーもあっという間に終わり、炎も小さくなってきました。最後はリーダーが一週間を振り返って話をしてくれました。涙を流している児童も多くいました。いろいろなことがあった自然学校…本当に素敵な思い出ができました。

自然学校4日目(スタンツ練習)

今日のキャンプファイヤーに向けて、子どもたちはスタンツの練習に全力投球しています。すごくクオリティの高いダンスをしているクラスや自然学校の思い出を込めた歌を歌っているクラス…途中、トーチを持つ児童の練習もあり…本番までもう少しです。

自然学校4日目(焼き板づくり)

こちらは工芸教室です。3組4~6班・4組・5組は焼き板づくり真っ最中です。バーナーであぶった焼き板を布で磨き上げ、自然学校の思い出の絵やメッセージを描いていきます。表面が終わった人は裏までしっかりと書いていました。「絆」という字を使っていじる児童が多かったです。絵は「キャンプファイヤー」「ウミホタル」が人気でした。

自然学校4日目(野外炊事)

1組・2組・3組1~3班の野外炊事がスタートしました。かまどグループ、カレーグループ、飯盒グループに分かれて、リーダーからの説明を聞きます。それぞれ役割分担をして、レッツ!クッキング!!

かまどの組む場所を間違えたり、お米を研ぐとき、たくさんのお米を水で流してしまったりしましたが、何とか頑張っています。このために家庭で練習した児童もいました。「お家の人の苦労が分かったよ」と話をする児童もいました。

自然学校4日目(朝食タイム)

自然学校4日目の朝食タイムです。コーンフレークを食べている児童が非常に多かったです。また、淡路島牛乳と淡路島ヨーグルトは本当においしく、子どもたちに大好評でした。コロッケをパンに挟みコロッケパンにして食べている児童のいました。

自然学校4日目(朝の集い)

6月20日は「世界難民の日」です。2000年12月に国連がそれまでの「アフリカ難民の日」を改称して制定しました。1974年6月20日、「アフリカ統一機構難民条約」が発効しました。難民の保護と援助に対する世界的な関心を高め、国連難民高等弁務官事務所をはじめとする国連機関や非政府組織などによる活動への理解をさらに深める日としています。この日を中心に、世界各地の難民に思いを馳せるべく、各国で様々なイベントが実施されています。

さて、自然学校も4日目に突入しました。3日目から体調が悪くなる児童が出てきています。疲れがたまったこともあり、就寝時刻と起床時間をしっかりと守る児童が増えてきました。さて、天気は曇りでちょうど過ごしやすい気候です。朝の集いでラジオ体操をしたり、今日のプログラムと目標を言ったりしました。今日の司会の児童は、堂々としており素晴らしかったです。

自然学校3日目(夕べの集い)

16時45分から「夕べの集い」を行いました。淡路の学校と一緒に今日一日を振り返ります。今回の司会は長尾小学校でした。代表の子どもたちが今日何をしたのか、どう感じたのかをしっかりと話していました。夕べの集いが終わった後、リーダーと一緒に写真を撮りました。

自然学校3日目(スポーツ大会中止)

体育館で5年生全員の写真を撮影しました。その後、14時30分から体育館でスポーツ大会の予定だったのですが、熱中症指数が高かったので、中止しました。体育館では、「グッキー」というダンスの練習を一回だけ行いました。その後は、冷房の効いた部屋でクラス毎にスタンツ練習を行います。

自然学校3日目(野外炊事)

3組4~6班・4組・5組の野外炊事がスタートしました。子どもたちは食材を受け取って野外炊事場に行きました。野外炊事場でリーダーからの説明をしっかりと聞いてから、飯盒や鍋、包丁、まな板などの調理器具を受け取りました。まず火をつけるところからスタートです。かまどに薪を組んでいき新聞紙に火をつけます。なかなか火が薪につきません。思ったより難しいです。その間、カレー係は順調に野菜を切っています。さて、おいしいカレーはできるのでしょうか。

自然学校3日目(朝食タイム)

6月19日は「元号の日」です。645年6月19日、蘇我氏を倒した中大兄皇子が日本初の元号「大化」を制定しました。以来、現在の「令和」まで248の元号が定められています。最近の元号としては「慶応」「明治」「大正」「昭和」「平成」「令和」が挙げられます。

自然学校3日目がスタートしました。今日は朝から澄み切った青空が広がっています。今日の朝食のメニューは「ごはん・パン・コーンフレーク・生野菜・納豆・オムレツ・ウィンナー・味噌汁・きんぴらごぼう・淡路島ヨーグルト・牛乳」です。いつものように自分が食べたいものをチョイスします。今日のプログラムは、野外炊事と焼き板づくり・スタンツ練習など、盛りだくさんです。たくさん食べてパワーを注入です。

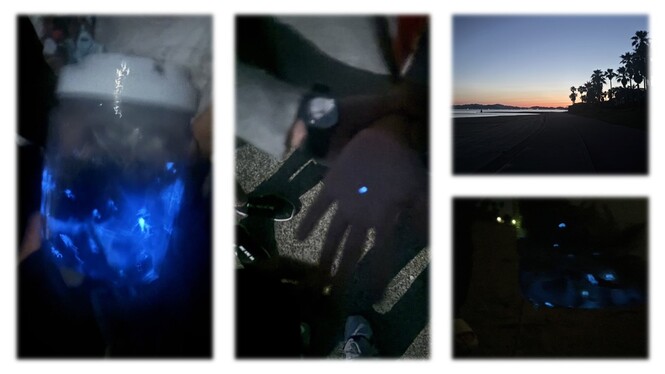

自然学校2日目(ウミホタル観察)

夜の帳が降りてくるころ…5年生は阿万海岸へ行きました。海岸線の景色は本当に美しかったです。さあウミホタル観察です。ウミホタルは大きさが3mmくらいの甲殻類です。夜行性で昼間は海の砂の中に潜っていて、暗くなると砂の中から出てきて活動します。海の宝石とも呼ばれています。日がどんどん暮れてきて、仕掛けにウミホタルが集まってきました。幻想的な光を放つウミホタル…手に触れることができました。自然って本当に素晴らしいと実感しましたよ。

自然学校2日目(夕食タイム)

今日は雨でしたが、夕方から雨が上がり淡路島の空には青と赤がまじりあった空が広がっています。アドベンチャーラリーと藍染め体験を行い、クラス写真を撮った子どもたち…時間通りに活動することができました。

丁度、夕食タイムです。今日の献立は「カレーライス・一口とんかつ・水餃子・フライドポテト・生野菜・春雨サラダ・オニオンと海藻のサラダ・プリン・牛乳」とゴージャスなメニューを自分でトッピングします。一口とんかつを5枚食べているツワモノもいました。たくさん食べた後は、ウミホタルの観察です。夕方に浜で仕掛けをしました。きっとウミホタルの幻想的な光を見ることができると思います。

下水道出前授業(4年生)

6月17日(月曜日)18日(火曜日)に4年生は、管路管理総合研究所の方を講師として招聘し下水道出前授業を行いました。出前授業では、「水はどこからくるの?」「下水ってなんの水?」など、基本を分かりやすく教えてもらいました。次に「下水道管・下水処理の仕組み」など、自分たちが流した下水がどのように運ばれてきれいになっていくのかを教えてもらいました。最後にティッシュペーパーとトイレットペーパーを水に溶かす実験を行いました。下水が詰まる原因として、「油・ティッシュペーパー・髪の毛・食べ残し」の4つがあげられます。この授業を通して、みんなが過ごしやすい社会を作ることができればいいと思います。

授業終了後、「下水道の博士になれちゃう本」と「トイレ消しゴム」をいただきました。本当にありがとうございました。

自然学校2日目(藍染め体験)

3組4~6班と4組・5組は工芸室で藍染め体験を行いました。白いバンダナには割りばしと輪ゴムを使って、絞りを作ります。この絞りによって色の付き方が分かってくるのです。その後、ゴム手袋をつけて藍染めの液につけてもんでいきます。洗い流した後、乾燥させると完成です!!どんな作品ができるのか楽しみですね。

自然学校2日目(アドベンチャーラリー)

1組・2組・3組1~3班の子どもたちは、9時15分から体育館でアドベンチャーラリーをしました。パイプをつなげてボールを端から端まで渡す「パイプライン」や「時限ばくだん」など3つのゲームに班で取り組んでいました。

自然学校2日目(朝食タイム)

朝の集いを終えた子どもたち…予定通り7時15分と7時45分の2部に分かれて朝食タイムです(^▽^)/ごはん・パン・コーンフレークから自分でチョイスします。スクランブルエッグと淡路島ヨーグルトが絶品でした!

自然学校2日目(朝の集い)

6月18日は「おにぎりの日」です。1987年11月、当時の鹿西町内の杉谷チャノバタケ遺跡の竪穴式住居跡から日本最古の「おにぎりの化石」が発見されました。この「おにぎりの化石」は炭化して黒い石のように見え、弥生時代中期のものと推測されています。記念日の日付は「鹿西」の「ろく(6)」と、毎月18日の「米食の日」からです。地域おこしが目的で、鹿西町では日本最古の「おにぎり」にちなみ、古代米を生産しています。

さて、自然学校も2日目に突入しました。昨日から降る続いた雨のため、午前中のプログラムは屋内に変更して行われます。今朝6時20分前から起床し、6時50分から朝の集いをしました。ラジオ体操をしたり、他の学校の人と触れ合ったりしました。

自然学校1日目(入所式)

13時50分に淡路サービスエリアを出発した5年生…14時40分頃に国立淡路青少年交流の家に到着しました。最初にかんぽの広場で入所式を行いました。司会とあいさつは3組の実行委員です。少し緊張した面持ちでしたが、しっかりとあいさつをすることができました。次に校旗を掲揚し、施設の人からの話と教頭先生からの話を聴きました。雨はまだ降っていませんが、19時頃から降る予定です。夜のプログラムの「ウミホタルの観察」と「天体観測」は明日に延期する予定です。

自然学校1日目(昼食タイム)

陶芸体験が終わった5年生…窯元やまのの前でクラス毎に集合写真を取りました。撮影したクラスから広場で昼食タイムです。今日の昼食はお家の方が朝早くから作ってくださったおにぎり弁当です。子どもたちはレジャーシートを敷いて友だちと楽しくお弁当を食べていました。まもなく窯元やまのを出発し、淡路サービスエリアを目指します!

自然学校1日目(陶芸体験)

学校出発した子どもたちは予定通り『窯元やまの』に到着し、丹波立杭焼にチャレンジしました。手回しロクロを使って湯呑やお茶碗など、様々な作品を作っていました。丹波立杭焼の職人さんが、最初にデモンストレーションしてくださいましたが、あまりの出来栄えに子どもたちからは歓声が上がっていました。何度もやり直しをした児童もいましたが、ようやく完成しました!仕上がりの釉薬は白・黒・灰かけの中から一つしてします。焼き上がりが楽しみです!!

自然学校1日目(出発式)

6月17日は「おまわりさんの日」です。1874年6月17日に日本で初めて巡査制度が導入されたのと同時に、警察官という職業が生まれたことに由来しています。

さて、5年生の自然学校がスタートしました。朝から大きな荷物を抱えながら笑顔いっぱい希望に満ち溢れて登校する姿を見かけました。今日の5年生のあいさつはいつも以上に生き生きとして元気だったように思います。出発式では、学校長から3つの「やってみよう」を大切にしてほしいという話をしました。一つ目は「自分から進んでやってみよう」です。1週間一緒に生活するリーダーや友だちに任せるのではなく、まず自分から行動することを心がけてほしいと思います。二つ目は「最後まであきらめずにやってみよう」です。4泊5日でいろいろな体験をします。時には辛いこともあるかもしれませんが、途中で投げ出さずに最後までやり切ってほしいと思います。三つ目は「みんなと協力してやってみよう」です。人は一人では生きてはいけません。リーダーや友だちと共に手を携えて、協力し合って自然学校を成功させてほしいと思います。最後に元気いっぱいに「やってみよう!」という声が大空にこだましました。