2024年7月前半の学校の様子

2年生の学校生活の様子

7月13日は「日本標準時間制定記念日」です。1886年7月13日、勅令「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」が公布され、兵庫県明石市を通る東経135度の子午線が日本標準時と定められました。実施は1888年1月1日からで、明石市を通る東経135度が選ばれたのは「15」で割り切れるちょうどよい数字だったことが理由だそうです。経度15度ごとに1時間の時差があり、東経135度では世界標準時(経度0度)からちょうど9時間(135÷15)の時差となるためです。

さて、2年生の学校生活の様子を紹介します。本校では水泳指導が9月実施なので、7月中に座学で水難事故防止についての学習を行います。実際にプールに入ることができないので、動画を視聴したりクイズを解いたりするなど、分かりやすく学習できるよう工夫しています。算数では、タブレットを使ってレールをつなげる学習をしています。これは算数の教科書に載っている学習ですが、画面いっぱいに長くレールをつなげるためにはどう工夫したらいいのかを、子どもたちは考え作成し、オクリンクで担任に提出していました。

洗濯実習(6年)

7月12日は「人間ドックの日」です。社団法人・日本人間ドック学会が制定しました。1954年7月12日、国立国際医療研究センターで初めて「人間ドック」が行われたことが由来となっています。より多くの人に「人間ドック」の受診を促すことで病気の早期発見につなげ、国民の健康増進に寄与することが目的です。

さて、6年生が外で洗濯実習をしていました。洗濯と言っても洗濯機ではありません。たらいでゴシゴシと洗濯をしました。ビブスとハチマキを班で楽しそうに泡立ててきれいにして、最後には児童ホールの吹き抜けで干して乾かしていました。

短冊に願いを込めて(1年生)

7月11日は「ラーメンの日」です。2007年に設立され、東京都中央区日本橋本町に事務局を置く一般社団法人・日本ラーメン協会が制定しました。日付は「7」を「レンゲ」に、「11」を「箸」に見立てたことと、ラーメンを最初に食べた人物とされる水戸藩主・徳川光圀の誕生日からだそうです。ラーメン産業の振興・発展とともに、日本独自のラーメン文化を支えることが目的です。

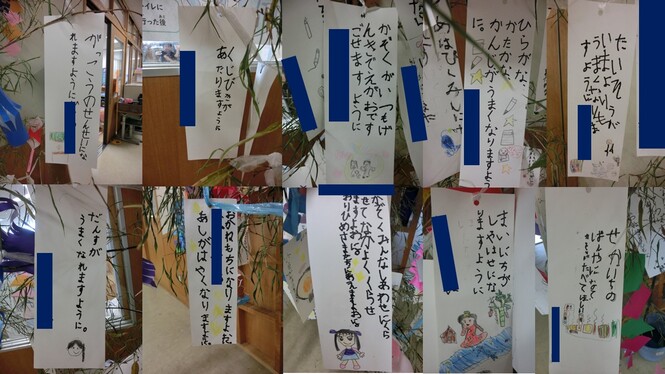

さて、1年生の廊下には七夕飾りと子どもたちが願いを書いた短冊が飾られています。笹は毎年、宝塚ゴルフ場から寄贈されています。子どもたちの願いは、時代とともに変わっていくものがありますが、家族の幸せを願った短冊が一番多かく、次に自分の夢を描いたものが多かったです。

近藤紘子さんによる被爆体験講話

7月10日は「ウルトラマンの日」です。世代を超えて愛されるウルトラマンなどの様々なヒーローやキャラクターを生み出し、ウルトラマンシリーズの制作を手がける円谷プロダクションが制定しました。1966年7月10日、TBSテレビで『ウルトラマン』の放送が開始されました。第1回の放送は『ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生』だったそうです。

さて7月9日(火曜日)5・6時間目に近藤紘子さんによる被爆体験講話を行いました。近藤さんは生後8ヶ月の時、爆心地から1.1kmの地点で被爆され、奇跡的に助かりました。父親である谷本清さんは、戦後の広島で平和のために尽力した牧師として、アメリカの作家ジョン・ハーシーが執筆し、世界でベストセラーになったルポルタージュ「広島」に登場する人物です。その本がきっかけとなり、広島の原爆について取り上げたアメリカのTV番組に父親と近藤さんが出演した際、B29エノラゲイの副操縦士と対面し、近藤さんの考え方が変わったそうです。その後、アメリカに留学しアメリカン大学を卒業して、父親の平和への思いを引き継ぎ、海外での講演を含む様々な活動を行っています。

子どもたちは、近藤さんの話を真剣に耳を傾けていました。質問もたくさん出て、充実した時間を過ごすことができました。近藤さんから教えてもらったことを胸に、修学旅行に行ってきます。

折り鶴集会を実施

7月9日は「ジェットコースターの日」です。1955年7月9日、日本初の本格的な「ジェットコースター」が設置された「後楽園ゆうえんち」が開園しました。このジェットコースターは、全長1500m、最高時速55kmだったそうです。ジェット機にちなんで「ジェットコースター」という名前が付けられ人気となり、ジェットコースターという名称が一般的に使用されるようになりました。「後楽園ゆうえんち」は、2003年4月17日に遊園地全体が入場無料のフリーゲート化され、同時に「東京ドームシティアトラクションズ」という現在の名称に変更されました。

さて、7月8日(月曜日)1時間目に全校生で折り鶴集会を行いました。この取り組みは平和学習の一環で行っております。6年生が、9月に広島へ修学旅行に行き、戦争と平和について学習をしてきます。折り鶴集会では、戦争がもたらした悲劇と平和の大切さを6年生が絵本を使って全校生に説明し、その後、全校生で平和を願って折り鶴を折る活動です。6年生が1年生から5年生までの教室に行って、折り鶴の折り方を丁寧に教えていました。全校生で折った折り鶴は、6年生が千羽鶴としてまとめ、広島平和記念公園の原爆の子の像に捧げてきます。

代表委員会による『学校のきまり』改訂

7月8日は「チキン南蛮の日」です。日付は「チキン南(7)蛮(8)」と読む語呂合わせからです。2011年7月8日にはご当地グルメとして「チキン南蛮」をPRするために、宮崎県延岡市の市民グループ「延岡発祥チキン南蛮党」が発足されました。マップの作製や給食のメニューになるなど、地域の食文化としての「チキン南蛮」を広く知らせることを目的としています。記念日は2017年に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録され、この日を中心として、チキン南蛮料理教室などのイベントが実施されています。

さて、本校では、4年生以上の代表委員会のメンバーによる『学校のきまり』の改訂協議を行っています。子どもたちが学校運営に参画できるよう、今年度は吹き抜けに設置されている『ベンチ』の使用方法について協議しました。昨年度までは、このベンチを使用することはできませんでしたが、子どもたちがルールを作って使用していこうということになりました。当然、安全には十分に注意をして使用していきます。このような子どもたちが学校を良くしていくために考え行動していくことに取り組んでいきたいと思います。

かぼちゃのポタージュ大好評

7月5日は「穴子の日」です。日付は「あな(7)ご(5)」(穴子)と読む語呂合わせと、穴子が最も美味しい時季であることからだそうです。穴子は、鰻と同様にビタミンAやビタミンB類、カルシウムが豊富で夏バテに効果的とされています。「土用の丑の日」の鰻に続き、夏の味覚の定番となるように全国にPRすることが目的です。

さて、7月4日の学校給食にかぼちゃのポタージュが出ました。子どもたちにとってかぼちゃはハロウィンのイメージが強いのか「秋」を連想するようです。しかし、かぼちゃは夏野菜の一つです。かぼちゃは16世紀中ごろに日本に来たポルトガル船により大分県あたりに伝えられました。カンボジアからかぼちゃを積んで日本に船で運ばれたので、「カンボジア」から、変わって「かぼちゃ」という名前になりました。

長尾ハートフルメッセージ

7月4日は「アメリカ独立記念日」です。1776年7月4日、イギリスからの自由と独立を宣言しアメリカ合衆国が誕生しました。1775年、ジョージ・ワシントンを総司令官とするアメリカ独立戦争が始り、トーマス・ジェファーソンによって起草された植民地13州の「アメリカ独立宣言」が、1776年7月4日、大陸会議によって採択されました。これを記念してアメリカでは祝日に制定されています。

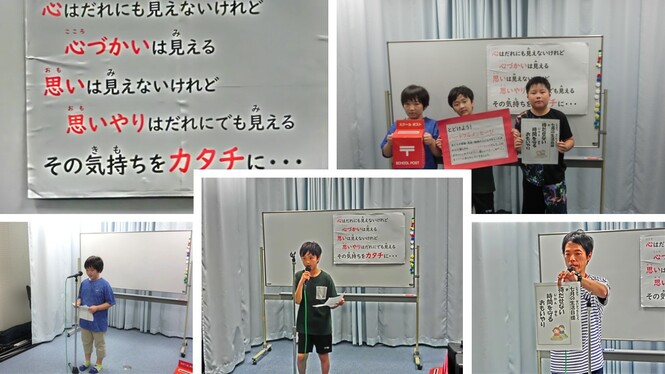

さて、長尾小学校では児童ホールにハートフルメッセージ用のポストを設置しています。自分が友だちや家族、先生、地域の人にしてもらったことを、「ありがとう」の気持ちを込めてポストに投函します。毎日、たくさんのハートフルメッセージが投函されます。投函されたメッセージの一部は放送委員会の児童が給食の時間に紹介します。子どもたちは誰もがやさしい「心」と人の役に立ちたいという「思い」を持っています。それをカタチに表してほしいと思います。

一部メッセージを紹介します。体育の時間に逆上がりをすることができませんでした。その時、友だちが『大丈夫だよ。ゆっくりでいいよ』と声をかけてくれました。できなかったことは悔しいけど、頑張ってできるようになりたいと前向きな気持ちになりました。(3年生)

放送委員会ですごく緊張しましたが、同じクラスの友だちが「大丈夫だよ。落ち着いて放送しよう」と優しく声をかけてくれました。その言葉がとてもうれしかったので、今後は自分が友だちにやさしい言葉をかけたいと思いました。(6年生)

小おかずを給食室の近くでひっくり返してしまいました。中身が床に落ちてしまったのですが、同じクラスの友だちがすぐにほうきを持ってきてくれて、きれいに後片付けをしてくれました。とてもうれしかったです。(4年生)

風とゴムの力ってすごい(3年生)

7月3日は「ソフトクリームの日」です。日本ソフトクリーム協議会が1990年に制定しました。1951年7月3日、明治神宮外苑で行われた米軍主催の「アメリカ独立記念日」(7月4日)を祝うカーニバルで、ソフトクリームの模擬店を立ち上げ、日本で初めてコーンスタイルのソフトクリームが販売されました。1951年9月には百貨店で本格的に販売され、人気を呼びましたアイスクリームをコーンスタイルで食べるという食べ方は、今では身近になりましたが、当時の日本人にとっては、珍しくて、かっこいい食べ方だったそうです。暑い日が続きますが、ソフトクリームでほっと一息するのもいいですね。

さて、3年生は理科で「風とゴムの力」を学習しています。風の力で動く物をつくり、送風機を使って物の動く様子を比較しながら、風の強さによって動く様子に違いがあることを調べました。また、ゴムの力で動く物をつくり、ゴムを引っ張ったり、ねじったりしたときの物の動く様子を比較しながら、ゴム のもとに戻ろうとする力の強さによって物の動く様子に違いがあることを調べました。3年生の子どもたちは、自分たちの作った車が風の力やゴムの力でどれくらい動くのか実験していました。

シャボン玉飛んだ・・・(1年生)

7月2日は「うどんの日」です。香川県地方の農家では農繁期が一段落した雑節「半夏生」(*2024年は7月1日です)の頃にうどんを食べて、労をねぎらう習慣があったことに由来します。うどんの消費拡大を目指して記念日が制定されました。香川県地方は、典型的な瀬戸内海式気候に属するため日照時間が長く、また平地が多いことから穀物栽培に適しています。稲を作った水田から一度水を抜いて小麦を植える二毛作が伝統的な耕作形態として残っています。香川県においてうどんは地元で特に好まれている料理であり、一人あたりの消費量も日本全国の都道府県別統計においても第1位です。

さて、梅雨空にシャボン玉が飛んでいました。児童玄関の外から1年生が運動場に向かってシャボン玉を飛ばしていました。生活科の学習の一環でシャボン玉を飛ばし、その後に感想をカードに書いていました。友だちとシャボン玉を作って楽しそうに飛ばしている姿にほっこりしました。

全校朝の会

7月1日は「半夏生」です。半夏生とは、夏至から数えて11日目から七夕(7月7日)までのを言います。いろいろな説がありますが、農作業の大切な目安として田植えは夏至のあと半夏生に入る前までに終わらせるのが良いとされ、無事に田植えが終われば田の神様に感謝をする行事を行い、この日の天気で収穫の出来を占ったりもしました。この日に合わせてタコを食べる風習が、主に西日本で古くから続いているそうです。

さて、7月1日(月曜日)に全校朝の会を行いました。校長先生からは「自分の優しい『心』と人の役に立ちたいという『思い』をカタチとして表そう!」という話がありました。その優しい「心遣い」や「思いやり」をハートフルメッセージとして、ポストに投函していこうという提案がありました。たくさんの素敵な行動が形となって現れるとうれしいですね。生活指導の先生からは7月の生活目標のお知らせがありました。7月の生活目標は「待たせない 時間を守る 思いやり」です。しっかり守ってほしいと思います。