2024年8月の学校の様子

笑顔いっぱいの教室

8月30日は「冒険家の日」です。1965年8月30日に同志社大学南米アンデス・アマゾン遠征隊がアマゾン川の源流から130kmを世界で初めてボートで下りました。また、1989年8月30日に海洋冒険家の堀江謙一さんが世界最小(全長2.8m)のヨット「ミニマーメイド号」での太平洋の単独往復(サンフランシスコ~西宮間)を達成した日でもあります。冒険というとなんだかワクワクしますよね。私はトムソーヤの冒険というアニメを見てあこがれた思い出があります。

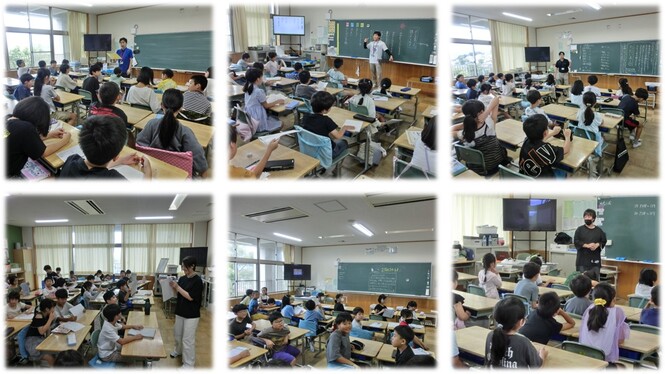

さて始業式の日に登校した子どもたち…教室では夏休みの思い出を語ったり、宿題を提出したりしていました。久しぶりに出会った先生や友だちと笑顔いっぱいで話している姿が印象的でしたよ。2学期は一番長く、様々な学校行事があります。クラスで力を合わせてほしいと思います。

2学期終業式

8月29日は「焼き肉の日」です。東京都中央区日本橋茅場町に事務所を置き、焼肉店を運営する企業などで構成される「全国焼肉協会」(JY)が1993年に制定しました。日付は「や(8)きに(2)く(9)」(焼き肉)と読む語呂合わせからです。夏バテ気味の人に焼き肉を食べてスタミナを付けてもらうことが目的です。この日を中心に、地域社会への貢献と販売促進を目的とし、全国各地の加盟店が社会福祉施設などをお店に招待したり、出張バーベキューなどを行っているそうです。7月20日頃の「土用の丑の日」、7月23日の「天ぷらの日」とともに食べ物の「夏バテ防止の三大記念日」とも言われています。

2学期がスタートしました。雨模様の中、子どもたちは笑顔いっぱい・元気いっぱいに登校してくれました。始業式では学校長から「オリンピック選手から学ぼう」という趣旨で4つの話がありました。「メンタルを鍛えよう」「夢や目標を持って取り組もう」「継続は力なり」「プラスの言葉は力なり」です。2学期はたくさんの行事があります。自分自身を高めるために4つのことに取り組んでほしいと思います。次に生活指導担当から8・9月の生活目標について話がありました。生活目標は「ていねいな言葉 優しい言葉で 話そう」です。学校長の話で「プラスの言葉は力なり」という話がありましたが、言葉は大きな力を持っています。相手を思いやるプラス言葉を話せる子どもたちであってほしいとです。計画委員会からは、教室前のベンチの使い方について計画委員会で話し合った内容の報告がありました。みんなで考えたルールを守って使ってほしいと思います。最後に体育担当の先生から水泳指導について話がありました。今年からハンドサインを使います。しゃべるのではなくハンドサインを見て速やかに行動できるよう取り組んでほしいと思います。

先生たちの夏休み(養護教諭管外研修会)

8月10日は「ハートの日」です。「ハー(8)ト(10)」と読む語呂合わせが由来です。家庭や職場でお互い感謝の気持ち(ハート)を伝え、支援することで良好な人間関係を築くことが目的です。また「ありがとう」「ごめんね」「会いたいね」「元気ですか?」など、普段はなかなか伝えられない気持ち(ハート)を伝える日でもあります。

さて、先生たちの夏休み特集ですが、養護教諭の先生の夏休みについて紹介します。養護教諭の先生たちは、2学期に向けて検診や検査の準備を行ったり、保健指導の教材を作成したり、一学期の定期健診のまとめをしたりしています。また、2学期の保健指導に生かすために、今年度、愛知県名古屋市にある歯と口のミュージアム(日本で3つしかないミュージアム)に行き、名古屋市の歯科医に歯と口の秘密について直接話を伺ったり、虫歯の治療や予防の歴史等について展示物を見学したりしました。午後からは名古屋市立科学館で人体のしくみについて学びました。

先生たちの夏休み(体育実技研修会)

8月8日は「笑いの日」です。笑い声「ハ(8)ッハ(8)」と読む語呂合わせが由来しています。笑いは、楽しさ・嬉しさ・おかしさなどを表現する感情を表に出す行動の一つで、怒りや悲しみなどの表現は他の動物も行いますが、笑うのは人間だけとされています。笑いは体によい影響を及ぼすとされ、気分がよくなりストレスの解消になります。他にも血圧を下げたり、心臓を活性化させ、血液中の酸素を増やすなどの効果もあると言われています。また、よく笑う人は滅多に笑わない人に比べて、病気になりにくいという研究結果もあるそうです。

さて、夏休みの先生たちの様子ですが、様々な研修会や研究会に参加しています。今回は養護学校で実施した「体育実技研修会」の様子を紹介します。大阪体育大学の小林博隆准教授を講師として招き、小学生の子どもたちが体育授業を主体的・対話的で深い学びができるよう、実践的に教えていただきました。小林先生は、NHKをはじめ様々なメディアに出演され、子どもだけではなく大人の体力運動能力の向上に寄与されています。2時間ほどの研修会でしたが、子どもたちが体育の授業に主体的に取り組むための授業の工夫やお互いがコミュニケーションを取り授業を進めていけるような手法が手に取るようにわかりました。2学期に実践していきたいと思います。