2024年9月前半の学校の様子

おいしい給食…いただきます(^▽^)/

9月13日は「世界法の日」です。1965年9月13日から20日まで、アメリカのワシントンで開催された「法による世界平和第2回世界会議」で、9月13日を「世界法の日」とすることが宣言されました。1961年、東京で開催された「法による世界平和に関するアジア会議」で「世界法の日」の制定が提唱され、2年後の1963年にギリシャ・アテネで開かれた「法による世界平和第1回世界会議」で可決され、第2回世界会議で宣言されたものです。国際間に法の支配を徹底させることで、世界平和を実現することを目的にしています。

さて給食の様子を紹介します。この日のメニューは「パン・チリコンカーン・冬瓜のスープ・パインヨーグルト・牛乳」でした。チリコンカーン…最近、全国の給食でも登場するメニューですが、メキシコやアメリカのテキサス州の料理として人気だそうです。名前の由来は、スペイン語の唐辛子(チリ)と牛肉(カルネ)という意味である「チリ・コン・カルネ」が語源と言われています。給食で提供されるものは、辛くなくておいしいですよ!

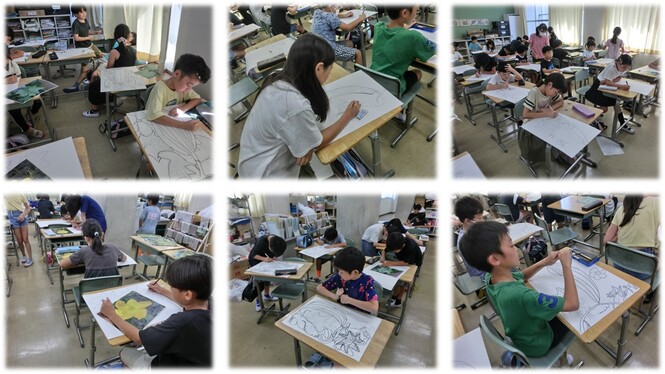

ヘチマの絵を描こう!(4年生)

9月12日は「宇宙の日」です。文部科学省と宇宙航空研究開発機構(JAXA)が1992年に制定しました。1992年は世界中が協力して宇宙や地球環境について考えようという「国際宇宙年」でした。1992年8月12日、宇宙飛行士の毛利衛さんが日本人として初めてアメリカ航空宇宙局(NASA)のスペースシャトル・エンデバーに搭乗し、宇宙へ飛び立ちました。この「国際宇宙年」をきっかけに宇宙の普及活動を行うことになり、記念イベントを実施しているそうです。

さて、4年生は図工の時間にヘチマの絵を描いています。例年、9月にヘチマの実がなっているので実際に観察しながら描くのですが、7月から続く猛暑でヘチマが枯れてしまったため、急遽、ヘチマの写真を見て描くことに変更しました。図工の時間は想像したものを描いたり作ったりすることが多いですが、写実的に描く力も大切なので、毎年4年生はヘチマの絵を描いています。本物のように描くことができるでしょうか・・・

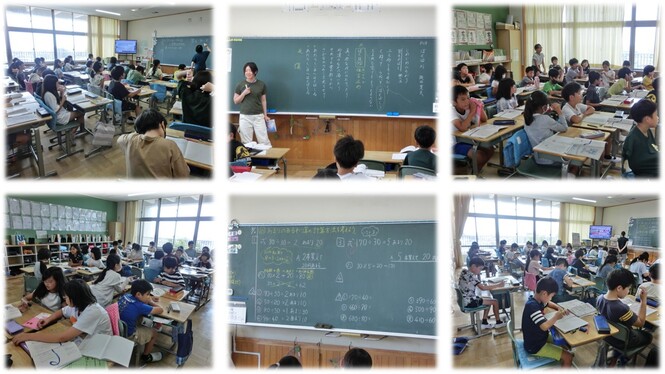

1年生の学習の様子

9月11日は「公衆電話の日」です。1900年9月11日、日本初の自動公衆電話が東京の新橋駅と上野駅の駅構内に設置されました。当時は「自動電話」と呼ばれていて、交換手を呼び出してからお金を入れて相手に繋いでもらうものだったそうです。1925年、ダイヤル式で交換手を必要としない電話が登場してから「公衆電話」と呼ばれるようになりました。携帯電話が普及してから「公衆電話」がほとんど見られなくなりました。今では、鉄道駅構内・市役所・空港・大規模ホテルなどしか見られないのではないでしょうか。

さて1年生の学習の様子を紹介します。1年生は国語の時間にカタカナの学習をしたり、算数の移管に引き算の練習をしたりしていました。この日は1・2時間目が水泳指導で3時間目から疲れが見えていましたが、最後まで集中して授業に取り組んでいました。しっかりと先生やども立ちの意見に耳を傾け、学習に取り組む一年生…素敵ですよ!

南ひばりが丘中学校「トライやる・ウィーク」がスタート!!

9月10日は「カラーテレビ放送記念日」です。1960年9月10日、NHK・日本テレビ・TBS・読売テレビ・朝日放送の5局がカラーテレビの本放送を開始しました。これはアメリカに次いで世界で2番目となるものです。当初は非常に高価であったためあまり普及しませんでしたが、1964年の東京オリンピックを契機に各メーカーが規格化・画質の改善・宣伝に力を入れたことで普及が大幅に促進されました。1960年代には、カラーテレビ・クーラー・カー(車)が「3C」として宣伝され一世を風靡しました。

さて、9月9日(月曜日)から9月13日(金曜日)まで、南ひばりガ丘中学校の生徒5名がトライやる・ウィークで長尾小学校に来ています。学校の先生の職業の一端を体験するとともに、小学生とコミュニケーションを深めることで、これからの生き方に生くという取り組みです。主に3年生の児童にかかわってもらいます。

糸のこスイスイ(5年)

図工室では、5年生が「電動糸のこぎり」を使って「糸のこスイスイ」の学習をしていました。一枚の木に自分の思い描いた絵を描き絵具で色を付けます。そのあと木を裏返して、パズルのピースになるように鉛筆で境目を書いていきます。そして電動糸のこぎりの登場です。鉛筆で引いた線の上を切っていきます。子どもたちは緊張していましたが、切り終わった後、ほっとしていましたよ。

5年生の学習の様子

9月9日は5節句の一つ「重陽の節句」です。「菊の節句」とも呼ばれ菊酒を飲んだり栗ご飯を食べたりして無病息災や長寿を願います。最近はあまりなじみがない節句ですが、旧暦を使用していた頃までは五節句を締めくくる最後の行事として盛んに行われていました。五節句とは、1月7日の「人日の節句」3月3日の「上巳の節句(桃の節句)」5月5日の「端午の節句」7月7日の「七夕の節句」9月9日の「重陽の節句」のことで、5つの季節の節目を祝う日本の伝統行事です。その中でも3月3日はひな祭り、5月5日はこどもの日として、今でも祝われているため、親しみを感じますね。

さて、5年生の学習の様子を紹介します。5年生は長尾っ子まつりに向けて、クラスの出し物について決める学級会をしていました。司会進行を子どもたちが行い、お店を運営する側、来てもらう人側の両方が笑顔になれるような店を目指して、討論していました。5年生にもなると担任がほとんど口を挟まなくても自分たちで考え行動することができます。本当に素晴らしいですね。

2年生の学習の様子

9月6日は「黒豆の日」です。日付は「く(9)ろ(6)」(黒)と読む語呂合わせからです。正月のお節料理などで知られる黒豆は身体に良いポリフェノールを多く含み、ゆで汁などの人気も高い食品です。「畑の肉」と言われる黄大豆、青大豆など多くの大豆の種類の中の一つで種皮の色が黒色の大豆のことです。黒豆は平安時代には栽培されていて、江戸時代後期には黒豆を醤油や砂糖で煮た煮豆をお正月のおせち料理として食べられていました。兵庫県丹波さんの黒大豆が有名で枝豆として食べたり納豆や豆腐などでも食べられています。

さて、2年生の学習の様子を紹介します。9月5日(木曜日)5時間目はどのクラスも音楽の学習をしていました。鍵盤ハーモニカを演奏したり、四分音符と四分休符を学習して、手拍子や様々な楽器を使って演奏したりしていました。

水泳指導スタート!!

9月5日「国民栄誉賞の日」です。1977年9月5日、読売巨人軍の王貞治選手が日本初の国民栄誉賞を受賞したことに由来しています。王選手は、国民栄誉賞の受賞2日前に通算ホームラン数756本で世界最高記録を達成しました。その偉業を称えるため、当時の内閣総理大臣である福田赳夫さんにより国民栄誉賞が創設されました。メジャーリーグで日本人選手史上初となるMVPを獲得したイチロー選手や、MVPを2回獲得した大谷翔平選手は国民栄誉賞を打診されましたが、固辞されたようです。

さて、長尾小学校では9月4日(水曜日)から水泳指導がスタートしました。この日は2年生と3年生です。この日の目標は、バディーの確認や指サインの確認、水慣れでした。最初にシャワーで水を浴びますが、子どもたちのカエルの合唱と絶叫がプールにこだましていました。コロナ禍で水泳指導が十分できていなかったので、より丁寧に指導を行っていきます。

給食スタート!!

9月4日は「関西国際空港開港記念日」です。1994年9月4日、大阪府泉州沖に「関西国際空港」が開港しました。世界初の本格的な海上空港で日本初の24時間運用の空港でもあります。航空審議会が「大阪湾内泉州沖が最適」と答申してから20年目のことで、泉州沖5kmのところに人工島が作られ、海上空港が設置されました。近隣の大阪国際空港(伊丹空港)・神戸空港とともに関西三空港の一つとなっています。

さて9月3日(火曜日)から給食がスタートしました。この日のメニューは「パン・牛乳・ミートスパゲティ・ひじきのサラダ」です。スパゲティーは人気メニューの一つ…おかわりの列にたくさんの人だかりができました。

4年生の学習の様子

9月3日は「ホームランの日」です。1977年9月3日、後楽園球場で巨人の王貞治選手が通算756号ホームランを打ち、それまでアメリカ大リーグのハンク・アーロンが持っていた世界最高記録を更新しました。2日後の9月5日に政府は初の国民栄誉賞を贈りその栄誉を讃えました。王選手は引退までに世界記録となる通算868本のホームランを打ち、巨人のV9に貢献しました。

4年生の学習の様子を紹介します。国語の時間に「ぼくは川」という阪田寛夫さんの詩を学習しています。川の様子を人に例える擬人法や繰り返しを使って、前向きな気持ちを表現しています。新学期にぴったりの詩ですね。子どもたちはグループで、川って誰なんだろうか…この詩のイメージは…などを考えていました。算数の時間に「あまりのある割り算」について学習していました。元気いっぱいの4年生は、遊びと授業時間とをしっかり切り替えて一生懸命に取り組んでいましたよ。

3年生の学習の様子

3年生の学習の様子を紹介します。算数の時間に「長さ」の学習をしていました。班ごとにメジャーを持って、教室の長さや机の高さ、廊下の長さなどを測定していました。3年1組から5組までの廊下の長さが30メートル以上あるのに驚いていました。国語の時間に「漢字の部首」の学習をしていました。「さんずい偏」「木偏」「人偏」「手偏」など、同じ部首の漢字をたくさん見つけることができました。

6年生の力でプールがピカピカに!!!

9月2日は「宝くじの日」です。日付は「く(9)じ(2)」の語呂合わせからで、第一勧業銀行(みずほ銀行)宝くじ部が1967年に制定しました。引き取り手のない賞金は毎年200億円以上あるそうです。毎年この日に宝くじの時効(1年)を防止するため、はずれ券を対象にした「宝くじの日お楽しみ抽選」を行っています。

長尾小学校では9月4日(水曜日)から水泳指導がスタートします。それに先立ち8月30日(金曜日)に6年生がプール清掃をしてくれました。1年間の汚れをデッキブラシやたわしできれいにこすってくれました。水浴びをしながら楽しそうに一生懸命取り組んでいる姿は本当に素敵でしたよ。残った汚れは午後から職員できれいにしました。これで水泳指導をすることができます。