2024年10月前半の学校の様子

クラブ活動(5・6年生)

10月15日は「きのこの日」です。10月は「きのこ」の需要が高まる月で、その月の真ん中の15日が落ち着いて消費者にきのこのことをアピールしやすいと選ばれました。きのこに対する正しい知識を普及して、きのこの健康食品としての有用性をより多くの人に知ってもらうことが目的です。きのこは、低カロリーながら栄養素が豊富な食材として知られています。主に「食物繊維」「β-グルカン」「ビタミンD」「ビタミンB群」「リン」が含まれており、健康に良いそうです。

さて10月11日(金曜日)6時間目に5・6年生がクラブ活動を行いました。長尾小学校では、ドッジボール、テニス、卓球、バスケットボール、手芸、工作、写真、まんが・イラスト・アニメ、プラバン、ビデオ鑑賞、ラケット野球、バドミントン、陸上、囲碁・将棋、ダンス、盤・カードゲーム、器楽、観察・実験、読書の19のクラブ活動があります。年間3回ですが、子どもたちは楽しく活動しています。

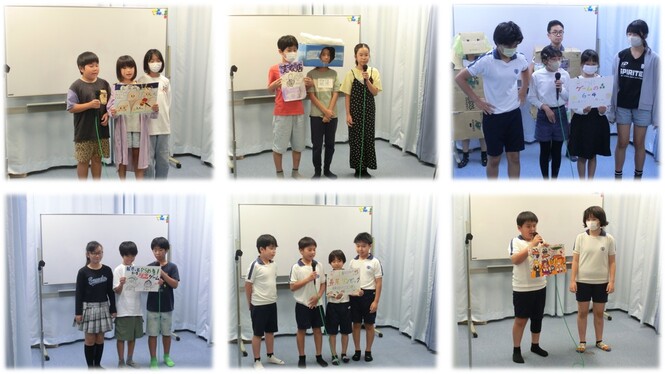

長尾っ子まつりコマーシャル

10月12日は「豆乳の日」です。10月は健康や体のケアに気を付ける月で12日は「とう(10)にゅう(2)」(豆乳)と読む語呂合わせからです。豆乳を飲み続けることで、体の中から美しさを引き出すことを目的にしています。豆乳の良質な植物性たんぱく質で、筋肉や骨をより丈夫にしてくれます。

さて、10月10日(木曜日)11日(金曜日)の給食時間中、長尾っ子まつりのコマーシャルを放送しました。3年生から6年生までクラスで出し物をします。どんななし物をするのか、テレビ放送でコマーシャルとしてお知らせしました。楽しそうなお店ばかりです。10月18日(金曜日)が本番になりますが、この日はオープンスクールですので、保護者の皆様もご参加ください。

「自分の命・周りの人の命」を守る避難訓練

10月11日は「安全安心なまちづくりの日」です。2005年12月に犯罪対策閣僚会議で定められ、2006年から実施した国が定める啓発デーです。犯罪に強い社会の実現のため、安全安心なまちづくりを推進するためにの国民の意識と理解を深めることが目的です。長尾小学校の子どもたちの安全安心も公的機関だけでなく、地域や保護者の方も一緒に守っていただいています。本当にありがとうございます。

さて10月10日(木曜日)9時45分から避難訓練を行いました。給食室から火災が発生したという想定で行いました。今日の避難訓練のめあては「火事が起こった時にどう動いたらよいか実際に動いて覚える事」「火事の場所を避けて、教室から避難の仕方を覚えること」「おはしも」 の合言葉をしっかり覚えることでした。 「おはしも」の合言葉…「おさない」「走らない」「しゃべらない」「もどらない」です。避難訓練は、自分の命を守ることはもちろんのこと、周りの人の命を守ることにもつながります。避難する時、もし自分がおしゃべりをしたら、先生の指示を自分だけでなく、周りの人も聞き漏らしてしまいます。もし自分が走ってしまったら自分が転ぶだけでなく、周りの人にぶつかって周りの人が逃げ遅れてしまいます。いつ起こるか分からない災害に備えて、「おはしも」の合言葉がいつでも守れるように、毎日の生活の中でも、しっかりできるようにしてほしいと考えています。

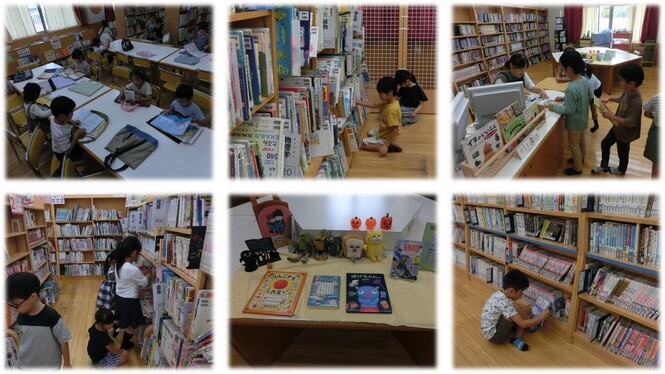

読書の秋

10月10日は「目の愛護デー」です。「目を大切にしよう!目を健康にしよう!」という日です。目を健康にするには目を疲れさせないことが大切です。目が重い、痛い、かすむ、まぶたのけいれんなどの目に慢性的な疲労を感じることを疲れ目と言います。疲れ目は、目のピントを合わせる筋肉である毛様体筋を酷使することが原因のこともあります。症状がひどくなると眼精疲労といい、頭痛や首、肩こりなど目以外にも症状が現れるようになります。疲れ目を防止するためには、「食事と休養をしっかりとる」「長時間の作業をする場合は、1 時間おきに10 分程度目を休める」「疲れがたまったときは、蒸しタオルなどを当てて目を温める」「メガネなどを使っている場合は、定期的に度が合っているかチェックする」です。この日を機会に目について考えてみましょう。

さて秋と言えば…芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋など、様々ですが「読書の秋」をご家庭でも進めてみてはいかがでしょうか。学校では読書活動の推進を進めています。図書室には学校図書館司書がおり、児童や教員の選書をはじめ、児童への読み聞かせ、読書ポイント、図書室の環境整備など、子どもたちが本好きになるよう取り組みを進めています。読書をすることによって、知識や教養が身につくことはもちろんですが、それ以外にも集中力が増したり、語彙力や文章力会話力が向上したり、想像力が膨らんだり、ストレス解消にもつながったりします。「家読(うちどく)」という言葉がありますが、ご家族で読書を進める機会にしていただければ幸いです。

全校研究会(1年生:やくそく)

10月9日は「トラックの日」です。日付は「ト(10)ラック(9)」と読む語呂合わせからです。交通事故防止・労働問題・環境問題に取り組んで地域社会に愛される業界をつくることが目的です。この日を中心として、全国各地で交通安全教室や絵画コンクールなどのイベントが開催されています。

さて、10月8日(火曜日)5時間目、桃山学院教育大学の二瓶弘行副学長を講師として招聘し、1年生の国語「やくそく」の研究授業を行いました。仲たがいをしていた三匹のあおむしが光り輝く海を見て心が変容していく…最後は一つの目的を目指していく…それを見事に子どもたちは、先生や友だちとのやり取りで表現してくれました。二瓶先生からもお褒めの言葉をいただきました。

全校朝の会

10月8日は「そばの日」です。新そばの時季を迎えるのが10月であり、10=十は「そ」、8=八は「ば」と読めることからです。美味しいそばをもっと多くの人に味わってもらうことを目的としているそうです。

さて、10月7日(月曜日)全校朝の会を行いました。校長先生からは、6年生の修学旅行の様子や平和宣言の内容、腰塚先生の5つの誓いの話がありました。事故で体が不自由になった腰塚先生は、5つの誓いを心に持ち、教師を続けていきました。5つの誓いとは、【「口」は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おう。「目」は 人のよいところを見るために使おう。「耳」は 人の言葉を最後まで聴くために使おう。「手足」は人を助けるために使おう。「心」は 人の心の痛みがわかるために使おう。】です。一人一人がこの『5つの誓い』を意識し行動したら、嫌な思いをする人や「いじめ」がなくなるのではないかと思っています。自分のためだけではなく、友だちのことを考え「口」「目」「耳」「手足」「心」を使ってみましょう。次に生活指導の先生から10月の生活目標について話がありました。10月の生活目標は、「きまりを守って 安心・安全 自分も周りも大切に」です。

上靴をきれいに洗おう(o^―^o)ニコ

10月7日は「ミステリー記念日」です。1849年10月7日、推理小説家であるエドガー・アラン・ポーが40歳で亡くなりました。世界初の推理小説は1841年に発表されたエドガー・アラン・ポーの短編小説『モルグ街の殺人』と言われています。推理小説を広めるためにこの日を記念日としました。

さて、1年生が職員室前でゴシゴシ洗い物をしています。よく見ると上靴でした。10月4日(金曜日)に上靴を持ち帰るので、5時間目は外靴に履き替えて、持ち帰る上靴をきれいに洗濯しました。自分自身の履いたものを人にしてもらうのではなく、自分自身の手できれいにすることは本当に大切なことだと思います。1年生の子どもたちは、楽しみながら取り組んでいました。

打楽器でアンサンブル(5年生)

10月4日は「世界動物の日」です。動物の守護聖人とされるフランチェスコの聖名祝日にちなみ、1931年にイタリアで開かれた「国際動物保護会議」によって制定されました。フランチェスコが説いた「人も動物も平等である」という思想に則り、動物愛護・保護のためのさまざまな活動を実施する世界的な記念日です。

さて、5年生は音楽の時間にグループで打楽器アンサンブルに取り組んでいます。様々な打楽器を使って役割分担して、打楽器ごとにリズムを変えて他の打楽器と調和がとれるように演奏します。ワークシートに役割分担とリズムを記入して、何度も練習したり手直ししたりしていました。

サイバー犯罪対策講演会について

10月3日は「登山の日」です。1992年に日本山岳会が制定しました。日付は日本山岳会が1905年(明治38年)10月に発足したことと、「と(10)ざん(3)」(登山)と読む語呂合わせからです。山に登ることで雄大な自然に触れ、自然の素晴らしさを知り、その恩恵に感謝する日となります。登山は、18世紀後半のヨーロッパで始まったそうです。レクリエーションとしての登山の魅力は、ゆっくりと傾斜を歩くことによる有酸素運動や新陳代謝の活性化、景観や自然の風景そのものを楽しむことにあります。また、リラクゼーション効果のある森林浴や登山をする人との交流を楽しむなど目的は人により千差万別です。

さて、10月2日(水曜日)4年生から6年生の児童及び保護者を対象にサイバー犯罪対策講演会を実施しました。兵庫県警察本部サイバーセキュリティ・捜査高度化センターの警察官をゲストティーチャーとして招聘し、インターネットを安全に楽しく使うための秘訣を教えてもらいました。「ネットで知り合った人には会いに行かないこと」や「パスワードは他人に教えないこと」「自分や友だちの個人情報をネットにアップしないこと」「ネットのルールを守ること」、書き込みをする場合は「誰が見ても笑顔になれる”思いやりのある書き込み”をすること」「フィルタリングはみんなを守る強い味方!必ずやっておくこと」「ネットに依存するのではなく、家族や友だち、身近な人と過ごす時間を大切にすること」などを学びました。3時間目は保護者の方対象にサイバー教室を行いました。とても有意義な時間を過ごすことができました。

CAP【子どもへの暴力防止プログラム】を実施(3年生)

10月2日は「豆腐の日」です。日本豆腐協会が1993年に制定しました。日付は「とう(10)ふ(2)」(豆腐)と読む語呂合わせからです。また毎月12日も「豆腐の日」としています。日本を代表する伝統的な健康食品であり、栄養豊富な豆腐をPRすることが目的です。豆腐は、豆乳を凝固剤(にがり等)によって固めた加工食品です。東アジアと東南アジアの広範な地域で古くから食べられている大豆加工食品で、中国、日本、朝鮮半島、台湾、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、インドネシアなどでは日常的に食べられています。

さて、10月1日(火曜日)に3年生を対象にCAP【子どもへの暴力防止プログラム】を実施しました。CAP(キャップ)とは、『Child Assault Prevention』子どもへの暴力防止の頭文字をとってそう呼んでいます。子どもがいじめ・虐待・体罰・誘拐・痴漢・性暴力など様々な暴力から自分の心とからだを守る暴力防止のための予防教育プログラムです。子どもたちは「人権意識」についてワークショップを通して学習していました。特に大切な子どもの特別に大切な3つの権利「Safe(安心)、Strong(自信)、Free(自由)」について学びました。

トライやるウィーク(長尾中学校)

10月1日は「日本茶の日」です。1587年10月1日、豊臣秀吉が京都府京都市にある北野天満宮の境内で大茶会を開催した故事に由来します。この大茶会は無礼講で、身分関係なく多くの人とお茶を楽しみお茶を広めました。また、10月上旬からは日本茶の需要が増えるとともに「お茶まつり」などを開いている茶業家も多いことなどからこの日にしたそうです。

さて、9月30日(月曜日)から10月4日(金曜日)まで、長尾中学校の生徒5名が来校し、トライやるウィークを実施しています。2年生の教室を一人ずつ担当して、子どもたちの学習や生活を支援します。2年生の子どもたちから大人気です!!