2024年12月前半の学校の様子

音の伝わり方(3年生)

12月13日は「双子の日」です。1874年12月13日に「双子の場合は、先に産まれた方を兄・姉とする」と決められたそうです。それまでは反対だったそうです。現在は戸籍法により、出生届出・出生証明書に産まれた順で記載することが定められています。

さて、3年生では理科の時間に「音の伝わり方」の学習をしています。糸電話を使って、音が伝わる時に糸が震えることやしっかりと糸を張らないと伝わらないことなど、実験を通して学習していました。

秋を感じるものでおもちゃ作りをしよう(1年生)

12月12日は「漢字の日」です。日本漢字能力検定協会が1995年に制定しました。日付は「いい(1)じ(2)いち(1)じ(2)」(いい字一字)と読む語呂合わせからです。昨年度は「税」でした。一年を通して増「税」議論が行われたり、ふるさと納税や4万円の定額減税が話題になったりしたことが理由です。さあ、今年も清水寺で発表されますね。何という字になるか楽しみです。

さて1年生は生活科の時間に「秋見つけ」をし、秋を感じるものをたくさん発見し集めました。それを使ってマラカスやけん玉、コマなどのおもちゃ作りをしました。子どもたちなりに工夫を凝らしたおもちゃが完成しました。笑顔で友だちと遊んでいる姿が印象的でした。

熱気球を飛ばそう(4年生)

12月11日は「100円玉の日」です。1957年12月11日、板垣退助の肖像が描かれていた百円札にかわって、鳳凰デザインの百円玉が登場しました。昔の百円玉は銀が含まれていましたが、今は銅とニッケルの合金になりました。

さて、4年生は理科の実験で「もののあたたまり方」の学習をしています。これまでの授業では金属や水・空気を温め、その様子を実験・観察しました。学習のまとめとして、温まった空気は上に上がって行くことを利用して、熱気球を作りました。

学校給食献立人気ナンバーワン

12月10日は「いつでもニットの日」です。「いつ(1)でもニット(210)」と読む語呂合わせが由来です。先週末より本格的な冬が到来しましたね。子どもたちは手袋や耳当て、ネックウォーマー、コートで万全な防寒対策をしています。中には半袖半ズボンの児童もおり、驚かされます。

さて、12月10日(火曜日)の献立は「きなこ揚げパン、牛乳、中華風わかめ和え、ワンタンスープ」でした。人気ナンバーワンのきなこ揚げパンが登場したので、どこのクラスもじゃんけん大会をしていました。グループや隣の人と楽しそうに話をしながら笑顔いっぱいで食べていました。

図工展『長尾っ子美術館』

12月9日は「マウスの誕生日」です。1968年12月9日、アメリカの発明家でITの父と呼ばれたエンゲルバートによりマウスやウインドウ、ハイパーテキストなどのデモンストレーションが行われました。中でもマウスは、誰でもコンピュータを操作できるようになる画期的なものだったそうです。

さて、12月5日(木曜日)6日(金曜日)9日(月曜日)10日(火曜日)11日(水曜日)に長尾小学校の体育館とランチルームで図工展『長尾っ子美術館』を開催しています。各学年趣向を凝らした作品が並んでいます。ぜひともご鑑賞ください。

オープンスクールを実施!!

12月5日(木曜日)6日(金曜日)にオープンスクールを実施しました。たくさんの保護者の方に来ていただき、普段の授業や休み時間の子どもたちの様子を参観していただきました。基本的に普段行っている授業の公開を行いましたが、中には「劇団を作って劇を発表したクラス」や「環境問題について発表会を行ったクラス」、「保護者の方も参加してリズムに乗りながらじゃんけん列車をしたクラス」など、バラエティ豊かでしたよ。同時開催していた図工展「長尾っ子美術館」にもたくさんの人が鑑賞してくださいました。本当にありがとうございました。

第2回学校運営協議会を開催

12月6日は「音の日」です。1877年12月6日にエジソンの3大発明の一つである蓄音機の録音と再生に成功しました。エジソンは「メリーさんの羊・・・」と吹き込み、再生したそうです。

さて、12月5日(木曜日)10時から第2回学校運営協議会を開催しました。学校の様子や今年度、力を入れている専門家による特別授業、体験的学習、ICT学習などについて報告しました。学校・地域・保護者との連携では、登下校の見守りや大掃除・昔の道具体験など、子どもとボランティアの方々が顔が見える関係を構築できる取り組みを進めていくように方向性を定めました。

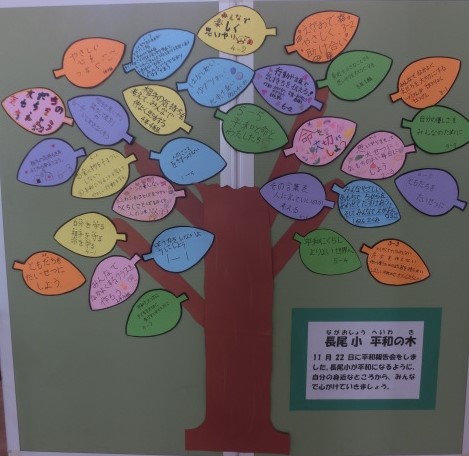

長尾小 平和の木

12月5日は「国際ボランティアデー」です。1985年12月の国連総会により制定されました。世界中の経済と社会開発の推進のためにボランティア活動に参加できる機運を高める日です。

さて、児童ホールに『長尾小 平和の木』が飾られています。先日、6年生が平和報告会を行いました。その際、全クラスで自分の身近なことから平和と思えるように考えて、一枚の葉に書き込みました。それを掲示しています。5日(木曜日)からオープンスクールが始めりますので、是非ともご覧ください。

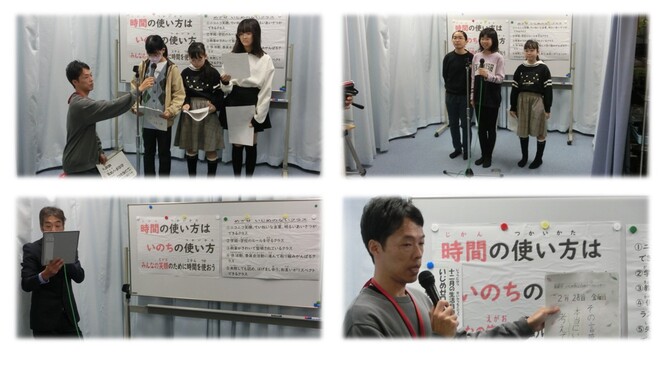

全校朝の会

12月4日は「血清療法の日」です。1890年12月4日、北里柴三郎とエミール・ベーリングが連名で破傷風とジフテリアの血清療法の発見を発表しました。北里柴三郎は1,000円札の肖像画になっていますね。

さて、12月3日(火曜日)に全校朝の会を行いました。校長先生からは『時間の使い方は、いのちの使い方』という日野原重明ドクターの言葉を引用して、「貴重な時間を、自分自身の成長のために使うことは当然ですが、それだけではなく、友だちや家族・クラス、いや長尾小学校全員の笑顔のために使ってほしい」という話がありました。また、12月がいじめ防止月間であるので、いじめは絶対に許さないこと、いじめが起きにくいクラスとは「ニコニコ笑顔、ていねいな言葉、明るいあいさつができるクラス」「学級・学校のルールを守るクラス」「教室がきれいで整頓されているクラス」「係活動、委員会活動を進んで取り組み頑張るクラス」「失敗しても認め、励まし合う、お互いがリスペクトできるクラス」…そんなクラスを目指していこうという話がありました。次に計画委員と生活指導の先生からいじめ防止月間の取り組みについて話がありました。全クラスがいじめ防止日めくりカレンダーを作成します。それを3学期に全クラスで掲示していじめ防止の意識を高めていきます。最後に表彰がありました。理科自由研究発表会、JA書写コンクール、WEB俳句コンクールの3つの部門でしたが、たくさんの児童が受賞しました。おめでとうございます。

おはなしうさぎさんによる『おはなし会』

12月3日は「カレンダーの日」です。1872年に太陽暦が採用されるようになり1872年12月3日が1873年1月1日になったことが由来です。

さて、12月2日(月曜日)昼休みにボランティアグループ「おはなしうさぎ」さんが『おはなし会』として絵本の読み聞かせをしてくださいました。ランチルームが図工展で使用しているため、1年1組と6年5組の間の教室で実施しました。いつもより狭かったのですが、たくさんの児童が休み時間に来室して、楽しい話を聴いていました。おはなしうさぎのみなさん…本当にありがとうございました。

おもしろ水族館(3年生)

12月2日は「日本人宇宙飛行記念日」です。 1990年12月2日、秋山豊寛さんが、日本人で初めて宇宙飛行に成功しました。

さて、3年生の廊下側の窓には、子どもたちが図工の時間に作った「海の生き物たち」が飾られています。新聞紙で形を作って水彩絵の具で着色した作品です。5日からオープンスクール・個人懇談会がスタートしますが、その際に是非とも子どもたちの作品をご覧ください。