2025年1月後半の学校の様子

自分のくつ・・・完成(5年生)

1月31日は「生命保険の日」です。1881年に日本初の生命保険会社が誕生し、1882年1月31日、日本初の保険金受取人が現れたことが新聞で知らされました。このことで生命保険に加入する人が多くなったそうです。

さて、5年生の図工の授業を参観しました。自分の靴を写生し絵具で着色した後、切り取りました。その後、黒を基調にした背景を切り絵やラッカーで色を付けたりするなど、自分なりに工夫して作品を作りました。

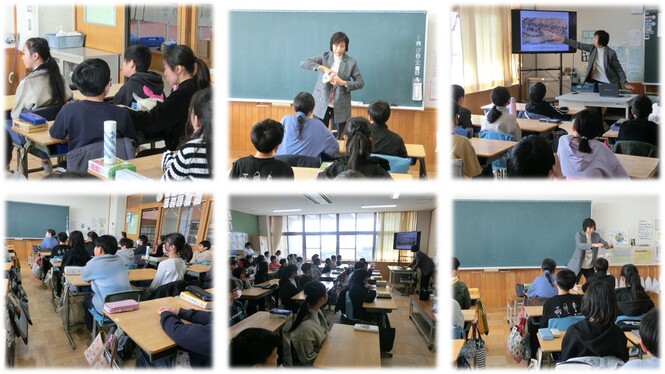

阪神地区初任者研修会

1月30日は「3分間電話の日」です。1970年1月30日、NTTの市内電話の料金が3分間10円に設定されました。今はほとんど見られなくなった公衆電話の料金を家庭の固定電話に適用しました。

さて、1月29日(水曜日)に阪神地区初任者研修会が本校で行われました。25名の初任者の先生が来校し、本校で研修研鑽に励みました。本校の2年生の教師が研究授業を行い、それを参観して授業の構成や児童への接し方等の協議を行いました。「はこのかたち」の授業でしたが、子どもたちの興味関心を喚起した素晴らしい授業でした。

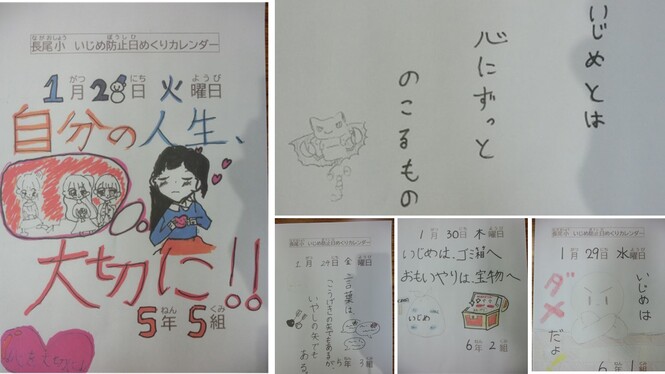

いじめ防止日めくりカレンダー

1月29日は「昭和基地開設記念日」です。1957年1月29日、南極大陸に「昭和基地」が開設されました。地球科学者である永田武さんが中心になって、南極の本格的な観測が始まったそうです。

さて、いじめ防止カレンダーを紹介します。以前も紹介しました、本校ではいじめを防止するために計画委員会が中心となって、いじめ防止日めくりカレンダーに取り組んでいます。全クラスでいじめをなくす標語を考え、一枚のカレンダーとします。それを全クラスで共有し合い、毎日意識して学校生活を過ごしています。

七輪体験(3年生)

1月28日は「衣類乾燥機の日」です。日付は「衣類(1)ふん(2)わり(8)」と読む語呂合わせからだそうです。衣類乾燥機があれば、効率のよい洗濯物の乾燥を実現できることをテーマに、衣類乾燥機が最も活躍する冬を記念日としました。

さて、1月28日(火曜日)3年生の児童が七輪体験を行いました。炭に火をつけて七輪でお餅を焼く体験です。この体験は昨年度から実施しました。学校応援団のみなさんが来てくださり、七輪の使い方を子どもたちに指導してくださいました。子どもたちは七輪で焼いたお餅を砂糖醤油でいただきました。

自己表現力向上出前授業(5年生)

1月27日は「ハワイ移民出発の日」です。1885年1月27日、ハワイへの移民第一号の船が横浜港を出航しました。サトウキビ畑や製糖工場で働く労働者を確保するため1830年頃より始められたそうです。当初は、ポルトガル人やノルウェー人などがハワイに移民していましたが、地理的に近いアジアからの移民が好まれ、日本人や中国人などの移民が増加しました。

さて、1月27日(月曜日)28日(火曜日)5年生を対象に自己表現力向上出前授業を実施しました。普段の生活の中では、人間関係が固定化してしまい、それが原因で自己を表現することに抵抗を持つ子どもも少なくありません。そこで、劇作家の平田オリザさんによる演劇的手法を活用したワークショップを劇団員の方々が実施し、自己の内面を表現することを通して、コミュニケーション能力を培うとともに、自己表現力の向上を図る授業を実施しました。5年生のクラスに転校性が来たという想定で、子どもたちが台本を書き、6人ぐらいのグループで転校生・児童・先生など役割分担を行いロールプレイしました。みんなの前で演じることが慣れていない児童も多かったのですが、楽しく学ぶことができました。

学年行事でオーケストラがやってきた(1年生)

1月24日は「郵便制度施行記念日」です。1871年1月24日、「郵便規則」が制定されました。近代郵便制度の創設者である前島密により郵便制度が定められ、まず東京・京都・大阪に最初の郵便役所が創設され、営業が開始されたそうです。前島密はその功績から「郵便制度の父」と呼ばれ、1円切手の肖像となっています。

さて、1月23日(木曜日)3・4校時に1年生が学年行事を行いました。オーケストラに来ていただき、アニメやゲーム、1年生がなじみのある音楽を演奏してくださいました。迫力のある演奏に子どもたちは魅了されていました。スーパーマリオブラザーズの音楽の際、大きな手拍子と共にマリオジャンプする子どももいて、会場が一体になりました。1年生の学年委員のみなさん…本当にありがとうございました。

大根の収穫(5年生)

1月23日は「花粉症対策の日」です。日付は春の花粉対策は1月・2月・3月がポイントであることから「123」と数字が並ぶ1月23日にしたそうです。早めの花粉対策を啓発することが目的です。

さて、5年生が育てていた大根が収穫の時期になりました。毎日の水やりと雑草抜きをおこなって丹念に育てたかいもあり、大きな大根を収穫することができました。今、スーパー等で野菜が非常に高くなっています。大根も1本200円ほどになっていますね。そのような時、子どもたちが育てた無農薬の大根…是非ともご家庭でご賞味ください。

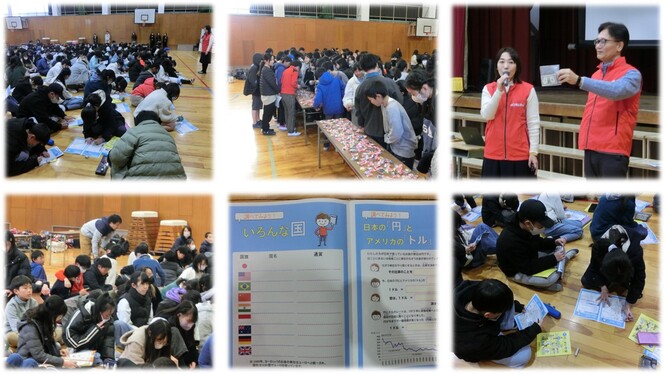

為替の出前授業(6年生)

1月22日は「カレーの日」です。1982年1月22日、学校給食創立35周年を記念して、全国学校栄養士協議会が学校給食試食会を実施し、全国の小中学校の児童約800万人にカレーライスの給食が出されました。今やカレーは国民食として人気を博しています。

さて、1月21日(火曜日)6時間目に野村ホールディングの職員2名を招聘し、6年生対象に為替の授業を実施しました。この取り組みは育友会の学年行事で、多くの保護者の方も来ていただきました。円安や円高の仕組みや輸出・輸入の利益・損益にどのようにかかわってくるのかを丁寧に教えていただきました。最後は、サイコロを使って輸入ゲームをしました。2つのサイコロの出目で為替レートが変わっていき、7回振る中で一番利益を得るときにアメリカから3回消しゴムを輸入するものです。活動もあり楽しく学習することができました。6年生の学年委員さん…ありがとうございました。

たこたこあがれ…天まであがれ…(1年生)

1月21日は「飛行船の日」です。 1916年1月22日、日本で初めて国産飛行船の飛行実験を成功させました。

さて、1年生が図工の時間に作成した「オリジナルだこ」…いよいよ運動場で揚げることになりました。あまり風が吹いていなかったので、天高くまであげることができなかったのですが、子どもたちは一生懸命に走って、自分の凧が大空を舞っているのをうれしそうに見ていました。

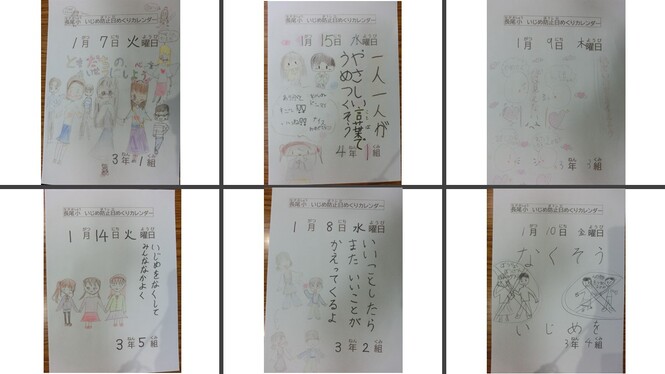

いじめ防止日めくりカレンダー

1月20日は二十四節気の一つ「大寒」です。大寒は一年で一番寒さが厳しくなるころで、冬の最後の二十四節気となります。各地で一年の最低気温が記録されるころですが、自然界は少しずつ春に向けて動き始めています。今年は3月並みの暖かい気温となりました。今年の立春は2月3日になりますので、2月2日(日曜日)が節分となります。もうすぐ暦の上では春になりますね。

さて本校では3学期からいじめ防止の取り組みの一環として、「いじめ防止日めくりカレンダー」を作成しています。クラス毎に担当の日を決めて、いじめ防止に係る文言を作りイラストを描きます。その日は、その文言を意識していじめを行わないよう生活します。

防災訓練と防災給食を実施

1月17日は「阪神淡路大震災30年目」の日です。1995年1月17日5時46分、震度7の大地震が発生しました。この震災で得た教訓を忘れないために、長尾小学校では毎年、地震想定避難訓練を実施しています。今回の避難訓練は、震度5以上の地震が阪神地域で発生したと想定して、長尾幼稚園のみなさんと合同で訓練を行いました。揺れが激しく周りの物が倒れたり落下したりするとともに、校舎内東階段の1階と2階が崩れて通れないということを想定しての訓練でした。「お・は・し・も」を合言葉に「おさない」「はしらない」「しゃべらない」「もどらない」を意識しながら、子どもたちは真剣な表情で訓練に臨んでくれました。避難訓練の際に、子どもたちに、という話をしました。「地震はいつ起こるか分かりません。自分の身の安全を守るために、自分で考えて行動することが大切です。」「家庭で話し合い、防災グッズをそろえたり、いざというときの食べ物や水を家に置いたり、避難場所を確認したりしましょう。」という話をしました。

各クラスでも防災学習を行いました。給食時間には防災給食を実施しました。メニューは「アルファ化米のごはん・牛乳・豚汁・ツナのふりかけ・大きな焼きのり・みかん」でした。子どもたちはアルファ化米のごはんとツナのふりかけを混ぜて、大きな焼きのりで包んだおにぎりを作って食べていました。震災した際、給食室も被害を受け、学校再開後もパンと牛乳の冷たい簡易給食が続きました。防災給食はこのような経験から生まれたことを学習しました。

この日はNHKの取材もあり、代表で取材を受けたクラスはしっかりとインタビューに答えていました。

天高くまで届く凧を作ろう(1年生)

1月16日は「ヒーローの日」です。日付が「ヒ(1)ー(1)ロー(6)」と読む語呂合わせからです。アニメや映画の世界における「ヒーロー」をさらに多くの人に愛してもらい、その存在を世の中に浸透させることが目的です。

さて、1年生の教室では図工の時間に「オリジナルたこづくり」の学習をしています。お正月の遊びと言えば、凧あげやこま回し、すごろく、福笑いが挙げられます。1年生は生活科の学習で昔の遊びや伝統的な遊びを体験しますが、第一弾としてオリジナルだこを作り運動場で凧あげを行います。