2025年2月後半の学校の様子

学校給食の様子

2月28日は「ビスケットの日」です。1855年2月28日、パンの作り方を学ぶために留学していた柴田方庵が、友人にオランダ人から学んだパン・ビスケットの作り方を書いた「パン・ビスコイト製法書」を送りました。これがビスケットの作り方を記載した日本初の文書とされています。また、ビスケットの語原がラテン語で「2度焼かれたもの」という意味なので「に(2)どや(8)く」(2度焼く)と読む語呂合わせの意味もあるそうです。

さて、2月28日の給食は「ごはん・牛乳・かす汁・ひじきと大豆の煮もの」です。かす汁は兵庫県の郷土料理の一つです。大根・ニンジン・ゴボウ・こんにゃく・シャケなどを酒粕で煮込んで作ります。今回はシャケではなく豚肉が入っています。冬の間、寒さの厳しい山間部から、酒造りのために酒造地に出稼ぎに来ていた人々が、酒粕をお土産に持って帰ったことから、山間部でよく食べられてきたそうです。酒粕は酵母のタンパク質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれる滋養食品と言われています。少しにおいに癖がありますが、学校給食では子どもたちが食べやすいように工夫して調理されています。

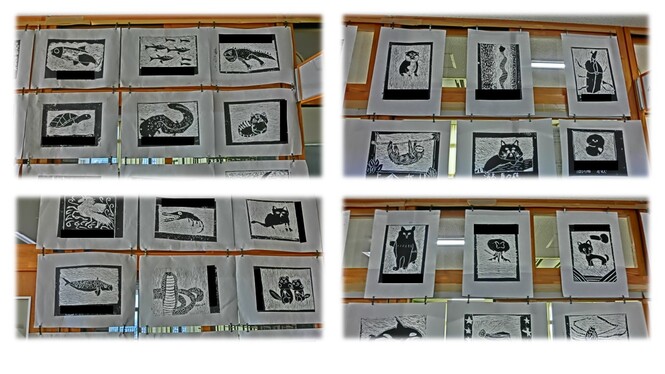

版画にチャレンジ(4年生)

2月27日は「国際ホッキョクグマの日」です。地球温暖化のため北極圏の海氷は年々小さくなり、そこに暮らしているホッキョクグマも棲み家や餌を失いつつあります。この日をきっかけに二酸化炭素の排出量を減らすなど地球規模での活動を呼びかけてます。

さて、4年生の廊下には図工で作成した版画の作品が並んでいます。初めて彫刻刀を使って、自分のお気に入りの生き物を表現しました。手を怪我しないように軍手をして一生懸命に彫り進めました。かなり集中力のいる作業でしたが、先週に完成しました。また、学校に来られる際は是非とも4年生の作品をご覧ください。

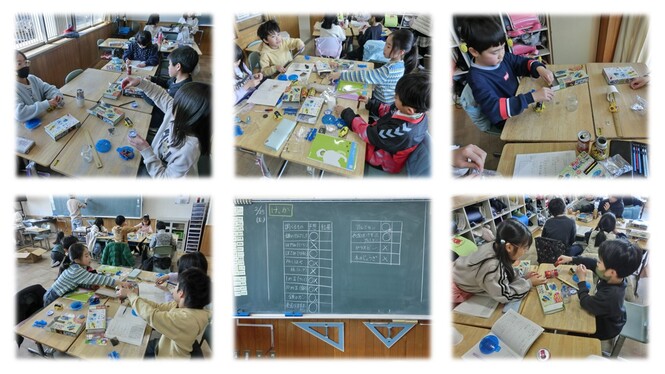

磁石の性質(3年生)

2月26日は「ラッピングの日」です。日付は「つ(2)つ(2)む(6)」(包む)と読む語呂合わせからです。大切な人のことを想い、感謝の気持ちを込めて贈り物や商品を包むことで、楽しさと豊かさを届ける日とすることが目的です。

さて、3年生は理科の時間に「磁石の性質」の学習を行っています。まず磁石にくっつくものとそうでないものを予想します。次にグループで協力しながら実験をして予想と比較します。材質が鉄の物はくっつくのはわかりますが、予想が分かれたのは「1円玉」と「10円玉」でした。アルミと銅でできているという情報は子どもたちに知らせました。多くの児童が「くっつく」と予想したのですが、実際はくっつきませんでした。日本の硬貨はすべて磁石はくっつかないようにできているんです。

おはなしうさぎさんによる読み聞かせ

2月25日は「親に感謝を伝える日」です。日付は「2」が親と子の双方を、「25」がニコニコ笑顔を表していることからだそうです。日頃は面と向かって言えない親への感謝の気持ちをきちんと伝えるきっかけの日としてもらうことが目的です。

さて2月21日(金曜日)昼休みにランチルームで「おはなしうさぎ」さんによる絵本の読み聞かせがありました。この日は一年生が給食後下校だったために2・3年生が中心となっていました。いつも子どもたちのことを考えて読み聞かせの絵本をチョイスしてくださり、練習を重ねて本番に臨んでくださっています。この日もランチルームは心がほっとする場所になりました。ありがとうございました。

3年生の給食の様子

2月21日は「漱石の日」です。1911年2月21日、文部科学省が夏目漱石に文学博士の称号を贈ると伝えましたが、漱石は「自分には肩書きは必要ない」として辞退する旨を書いた手紙を文部科学省に送ったそうです。この逸話からこの日を「漱石の日」としました。夏目漱石は、「吾輩は猫である」「坊ちゃん」「草枕」「門」「それから」「三四郎」「こころ」など、有名な作品を残している明治の文豪です。

さて、2月20日の給食を紹介します。「コッペパン・牛乳・鰆のチリソース・野菜スープ」です。3年生と4年生の給食の様子を見ると、完食しているクラスが多くなりました。5年3組の児童が授業の一環で食品ロスについて調べ学習をしました。そこで全校生に呼び掛けたりポスターを書いて啓発したりしました。少しずつですが、食べ物を無駄にしない意識が芽生えてきています。

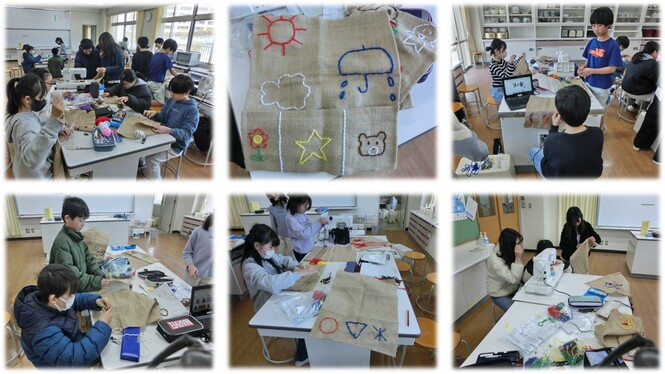

ウォールポケットを作ろう(5年生)

2月20日は「歌舞伎の日」です。1607年2月20日、出雲の阿国が江戸城で徳川家康や大名の前で初めて歌舞伎踊りを披露しました。1603年、京都四条河原で出雲の阿国が歌舞伎踊りを始めたのが歌舞伎の発祥とされています。

さて、5年生は家庭科の時間に「ウォールポケット」を作っています。壁にかけて使用できるようにミシンで形作り、刺繍をして模様を作ります。なかなか素晴らしい出来栄えでしたよ。

参観懇談会(低学年)

2月19日は「天地の日」です。ポーランドの天文学者で「地動説」を提唱したコペルニクスの誕生日が由来しています。コペルニクスは、天文学者として有名ですが、それ以外に経済学者でもありカトリック司祭・知事・長官・法学者・占星術師・医者でもある万能な人物でした。忙しい中、天体観測を行い1510年に同人誌として「コメンタリオルス」を出版し、地動説公表しました。

さて、2月18日(火曜日)は低学年の参観懇談会を行いました。1年生は「できるようになったこと発表会」、2年生は「合成漢字を作ってみよう」、3年生は「詩の発表から自分の良いところを見つけよう」を行いました。この日もたくさんの保護者の方が来校され、子どもたちが頑張っている様子を見守ってくださいました。本当にありがとうございました。

参観懇談会(高学年)

2月18日は二十四節気の一つ「雨水(うすい)」です。雪や氷が解けて水となり、雪に代わって雨が降り始める頃という意味で「雨水」と言います。この時節から寒さが峠を越え、暖かくなり始めます。今年は温かい日と寒い日が交互に来ますが、三寒四温で徐々に寒さがおさまりそうですね。

さて、2月17日(月曜日)5校時に高学年の授業参観、6校時に学級懇談会を行いました。4年生は、自分の選んだ都道府県の魅力を発表しました。5年生は、SDGsについて調べ、日本の問題点についてグループで発表をしました。6年生は、将来の夢・小学校の思い出・中学校での抱負など自分決めたテーマに沿った発表をしました。たくさんの保護者の方に参観いただき本当にありがとうございました。

スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス(4年生)

2月17日は「切り干し大根の日」です。切り干し大根(千切り大根)の生産が2月に最盛期を迎えることと、「千」の字を「二」と「1」に見立て「切」の字の「七」とを合わせて2月17日としたものだそうです。日本の伝統食である切り干し大根の良さを広く知ってもらうことが目的です。関東では切り干し大根、関西では千切り大根と言われています。大根よりカルシウムやカリウム、葉酸を多く含んでいるスーパーフードです。

さて、4年生は音楽の時間に合奏の練習をしています。映画メリー・ポピンズの中で使われた「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」です。軽快なテンポで子どもたちにとって演奏しやすい曲です。リコーダーと木琴、鉄琴に分かれて合奏しますが、全員が3種類の楽器を経験できるようにしました。