2025年4月の学校の様子

3年生の学校生活の様子

4月30日は「図書館記念日」です。1950年4月30日、「図書館法」が公布されました。「図書館法」の目的は、社会教育の精神に基づき、公共図書館の設置や運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、これにより国民の教育と文化の発展に寄与することです。ゴールデンウィークは家族で公共図書館に行って、読書をするのも過ごし方の一つですね。

さて、3年生の学校生活の様子を紹介します。国語の時間に「春風をたどって」の学習をしていました。遠くに旅に出たいと考えていたりすの「ルウ」が「ノノン」というりすと行動を共にすることで、近くにもこれまで見たことのない景色があることを知る物語です。子どもたちは、物語の初発の感想を書いたり、登場人物の確認をしたり、場面分けをしたりしていました。理科の時間に「アゲハの幼虫の観察」の学習をしていました。教室で育てているアゲハ蝶の幼虫がどんどん大きくなってきました。成虫になる日も近いのではないでしょうか・・・その変化をじっくりと観察します。算数の時間に「わり算」の学習をしていました。宿題で割り算の問題をたくさん作ってきたので、それを発表してみんなで解き合っていました。

2年生の学校生活の様子

4月28日は「四つ葉の日」です。日付は「よ(4)つ(2)ば(8)」(四つ葉)と読む語呂合わせからです。「愛」「希望」「幸福」「健康」の意味を持つとされる四つ葉のクローバーのような幸せを見つけてもらうことが目的です。クローバーは、シロツメクサの別名です。三つ葉のクローバーが多く見られますが、四つ葉のクローバーの発生頻度は1万分の1程度だそうです。

さて2年生の学校生活の様子を紹介します。2年生は、図工の学習で「にじいろの魚」を作っていました。クレヨンでしっかりと重ねて色を付けた後、割り箸を使ってスクラッチしています。するとスクラッチした部分が違う色になります。とても味のある作品ができます。また、タブレットを使った個別学習や、生活科では夏野菜について学習していました。

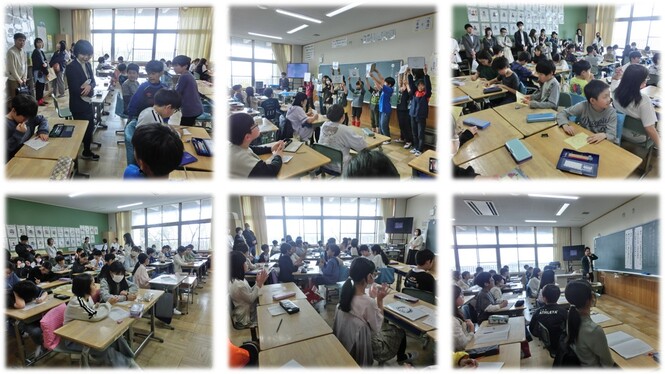

1年生を迎える会

4月26日は「よい風呂の日」です。「4(よい)2(ふ)6(ろ)」の語呂合わせが由来です。日本のお風呂は元々むし風呂が主流でした。しかし江戸時代以後に、浴槽を設けたものが現れ、むし風呂は次第にすたれていったそうです。良い風呂の日は、親子でお風呂に入って親子の対話を深めたり、家族同士ふれあいを促すことを目的にしています。

さて、4月25日(金曜日)1時間目に『1年生を迎える会』を行いました。2年生から6年生までの児童全員で1年生の入学をお祝いする会です。各学年からお祝いの出し物をしました。2年生は学校クイズです。授業中の姿勢やそうじの仕方、給食の食べ方などをわかりやすくクイズ形式で発表してくれました。3年生は「これは何でしょう」クイズでした。ブランコや靴箱などのアップの写真を示し、何かを想像してもらいました。4年生は先生クイズです。1年生にもゆかりのある校長先生・教頭先生・保健室の先生・給食の先生の写真を出して誰が本物かをクイズ形式で発表してくれました。5年生はニュース番組形式で、学校の小ネタや学校の楽しさ、そして1年生の応援団を表現してくれました。元気いっぱいの5年生・・・全校生で盛り上がりました。6年生は5人のお助けレンジャーが登場しました。「1年生が困ったときには6年生のお助けレンジャーが助けに来てくれるよ」と頼もしい姿を披露してくれました。最後に1年生からお礼の言葉がありました。「一年生になったら」の歌を披露してくれました。とてもあたたかくみんなの心が和む一時でした。

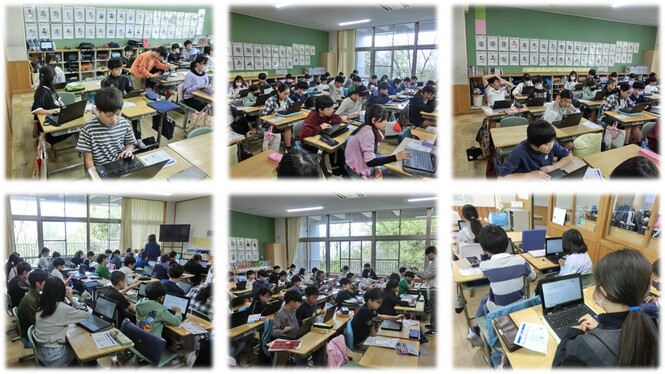

全国学力学習状況調査の児童質問紙を実施(6年生)

4月25日は「市町村制公布記念日」です。1888年4月25日、「市制」「町村制」が公布されました。施行されたのは、全国一律ではなく徐々に全国に広がっていったそうです。ちなみに宝塚市は1954年4月1日に 川辺郡宝塚町と武庫郡良元村が合併して『市』になりました。

さて、4月24日(木曜日)6年生が全国学力学習状況調査の児童質問紙を行いました。二次元オードを読み取りパスワードを入れてタブレットで回答しました。タブレット操作も手慣れたものです。

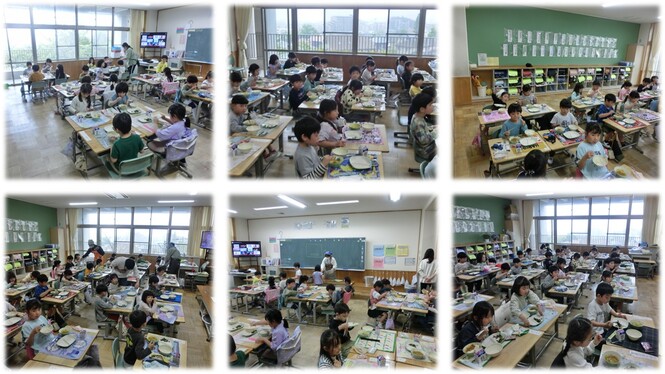

1年生・・・初めての給食

参観懇談会(1年生)

4月23日は「子ども読書の日」です。子どもの読書活動についての関心と理解を深め、積極的に読書活動を行う意欲を高めるために「子どもの読書活動の推進に関する法律」で定められました。この日が「ロミオとジュリエット」や「ハムレット」の著者シェイクスピアと「ドン・キホーテ」の著者セルバンテスの命日であり、またユネスコが「世界・本と著作権の日」と宣言していることなどにちなんだそうです。また、スペインのカタルーニャ地方では、大切な人に本と赤いバラの花を一緒に贈るサンジョルディという習慣があります。この日を機会にご家庭でも家読(うちどく)してみてはいかがでしょうか?

さて4月22日(火曜日)2時間目に1年生の授業参観がありました。算数の「仲間分け」の学習をしました。一人一人が黒板の前に立ち、どのグループに入るのかを発表しました。たくさんの保護者の方が来られ、緊張気味の子どもたちでしたが、一生懸命頑張っていました。参観懇談会が終わって、いよいよ4月23日(水曜日)からは給食がスタートとなります。どんどん学校生活に慣れていく一年生・・・ピカピカ輝いていますよ!

4月24日は「植物学の日・マキノの日」です。1862年4月24日、植物学者の牧野富太郎が高知県高岡郡佐川町で生まれました。牧野博士は「日本の植物学の父」と言われ、独学で植物分類学を研究し、94歳でこの世を去るまでの生涯を植物研究に費やしました。その研究成果は50万点もの標本や観察記録や、『牧野日本植物図鑑』に代表される多数の著作として残っています。

さて4月23日(水曜日)一年生の初めての給食がスタートしました。この日のメニューは「ごはん・牛乳・カレー・わかめサラダ」です。初めての給食とは思えないほど、手際が良く、配膳がスムーズにできました。12時25分には「いただきま~す」とあいさつをして、楽しく食べることができました。おかわりする一年生も多く、ごはんもカレーもわかめサラダも完食になったクラスが多かったです。

参観懇談会(2・3年生)

4月22日は「アースデイ」です。アメリカのネルソン上院議員が1970年4月22日に環境問題についての討論集会を開催することを呼びかけ「アースデー」を提唱しました。この取り組みは世界的な規模に拡大し、1970年から1990年までは10年に1度実施されていましたが、1991年からは毎年開催されるようになりました。日本でも地球環境の保護を訴え、活動する日として、自然保護のシンポジウムなどの催しが各地で開かれます。

さて4月21日(月曜日)2・3年生の参観懇談会を実施しました。2年生はクラス一人一人の誕生日調べをして、どのようにまとめたら分かりやすいかを発表していました。また、誕生日を紹介する際、自己紹介もかねて行っていました。3年生は社会科の地図記号の学習をしていました。先生が出すヒントから地図記号を予想します。2年生も3年生もたくさんの人が発表できる授業でした。

4年生の学校生活の様子

4月21日は「民放の日」です。1951年4月21日、日本で初めて民間放送ラジオ16社に放送の予備免許が与えられ、1952年4月21日、社団法人・日本民間放送連盟が発足しました。

さて、4年生の学校生活の様子を紹介します。4年生は国語であまんきみこさんの「白いぼうし」の学習をしていました。白い帽子は、子どもたちが大好きなファンタジー作品です。色・情景描写が多彩で頭の中に美しい形式が浮かんできます。また、女の子の正体など、クラスで話し合う話題も豊富です。外国語活動の授業にも取り組んでいました。映像を見て、ウサギが何匹登場するのか数えたり、ペアで質問し合ったりしていました。社会は「兵庫県」について学習していました。阪神地域にある市町を地図に色塗りしながら覚えていました。

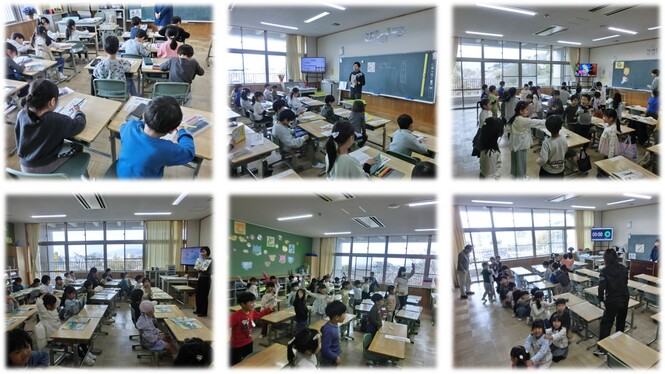

参観懇談会(高学年)

4月19日は「地図の日」です。1800年4月19日、伊能忠敬が蝦夷地の測量に出発した。その後、16年間にわたって全国を測量し、日本初の本格的な実測地図「大日本沿海輿地全図」を作成しました。実際に地図が完成したのは伊能忠敬が亡くなった1821年のことだったそうです。

さて、4月18日(金曜日)5時間目に高学年の参観懇談会を行いました。たくさんの保護者の方が来校していただき、授業の様子をあたたかく見守ってくださいました。4年生は川崎洋さんの詩「とる」、5年生は社会科の授業の導入として「五円玉から見えるもの」、6年生はやなせたかしさんの詩「ぜひ」の授業を行いました。どのクラスも非常に落ち着いた様子で、積極的に発表していました。

全国学力学習状況調査(6年生)

4月18日は「発明の日」です。1885年4月18日、特許法が公布され日本の特許制度が始まりました。1954年に特許庁と科学技術庁がこの日を「発明の日」と制定しました。

さて4月17日(木曜日)6年生が全国学力学習状況調査を行いました。今年度は、国語・算数・理科の3教科です。6年生は朝から緊張気味でしたが、しっかりと取り組んでいました。この結果は2学期以降に各個人に返却されます。

学校探検(1年生)

4月17日は「恐竜の日」です。1923年4月17日、アメリカの動物学者ロイ・チャップマン・アンドリュースがゴビ砂漠へ向けて北京を出発しました。その後5年間に及ぶ探検中に恐竜の卵の化石(25個)を世界で初めて発見したそうです。

さて、1年生は国語や音楽、生活の学習をしていますが、今日は学校探検に出発しました。学校にどのような教室があるのかを順番に確認していきます。最後に運動場の遊具で思いっきり遊びました。鉄棒やブランコ、コンビネーションなど、友だちを一緒にチャレンジしていました。

理科の実験・・・ドキドキ・ワクワク(6年生)

4月16日は「ボーイズ・ビー・アンビシャス・デー」です。1877年4月16日、北海道大学農学部の基礎を築いたクラーク博士が、「少年よ、大志を抱け」という有名な言葉を残して北海道を去り、アメリカに帰国しました。クラーク博士は、北海道大学農学部の初代教頭だったそうです。その当時、クラーク博士はマサチューセッツ大学アマースト校の学長だったそうで、1年間の休暇を利用し、初代教頭を勤めたそうです。

さて、6年生は理科の学習で「物の燃え方」をしています。物が燃えるためには酸素が必要なこと、物が燃えた後は二酸化炭素が増えること、物が燃えた後に酸素がすべて二酸化炭素に変わるのではないことなどを学習しました。やはり理科の実験はどの児童も目を輝かせて取り組んでいます。

給食スタート(2~6年生)

4月15日は「東京ディズニーランド開園記念日」です。1983年4月15日、千葉県浦安市に巨大なリゾート型テーマパークとして東京ディズニーランドが開園しました。キャッチコピーは「夢と魔法の王国」です。

さて4月15日(火曜日)から学校給食がスタートしました。今日の献立は「コッペパン・牛乳・サバのトマト煮込み・中華スープ・ミルクプリン・イチゴソース」です。2年生から6年生にとって久しぶりの給食です。子どもたちはとても楽しみにしていたようで、朝からワクワク・ドキドキしていました。どのクラスからも「おいしい」「おかわり」という声が聞こえてきました。

1年生の学校生活の様子

4月14日は「フレンドリーデー」です。日付は「友達ってよいよね!」と合言葉を決めて、「よ(4)い(1)よ(4)ね」と読む語呂合わせからです。新学期・新入学・新社会人など、新しくスタートを切る4月・・・。その2週間後のこの日を大切な友人との絆を深め、友情を確認し合う日、また新たな友人づくりをする日となっています。

さて、4月14日(月曜日)の1年生の様子を紹介します。1年生は、国語の時間に「初めての名前」を書いていました。名前ペンを使って、一文字一文字に心を込めて書いていました。音楽の時間には、春の歌「チューリップ」「めだかの学校」などを元気よく歌っていました。次に音に合わせて体全体で表現するダンスの授業をしていました。一人一人オリジナルの動きでリズムに乗って楽しそうにしていましたよ。

校外児童会

4月12日は「パンの日」です。1842年4月12日、静岡県の韮山代官で江川太郎左衛門英龍さんが「兵糧パン」と呼ばれる「乾パン」を作りました。これが日本で初めて焼かれた「パン」と言われています。

さて4月11日(金曜日)に校外児童会を行いました。本校では、緊急時、緊急下校パターンAの場合は保護者等、引き渡し者に直接児童を引き渡すことになっています。今回は、緊急下校パターンBの場合、地区ごとに集まって下校する練習をしました。5・6年生の児童が教室まで1年生を迎えに行って、地区の教室に指導します。少し時間がかかったかもしれませんが、いつも通り校外児童会をすることができました。多くの保護者の方も協力していただき、スムーズに会が進みました。本当にありがとうございます。

4年生の学校生活の様子

4月11日は「メートル法公布記念日」です。1921年4月11日、「メートル法」の採用を法制定した改正「度量衡法」が公布されました。それ以前は「尺貫法」と「メートル法」の両方を使っていましたが「メートル法」のみに一本化することとなりました。完全に移行されたのは1952年に新しい「計量法」が施行されたことでようやく行われたそうです。

さて4月10日(木曜日)の4年生の学校生活の様子を紹介します。4年生は係活動を決めたり、算数で「億を超える数」の学習をしたり、自己紹介カードを書いたりしていました。4年生は⒋つ葉のクローバー(前向き・思いやり・チャレンジ・協力)を学年目標にしています。スタートから授業中は一生懸命で休み時間は楽しく過ごしている姿を見かけます。最高のスタートが切れていると思います。

一年生・・・初めての授業(1年生)

4月10日は「教科書の日」です。日付は4月が新学年・新学期が始まりで、新しい教科書が児童生徒の手に渡り、保護者も教科書に対する関心が高まる時期であることと、「よ(4)いと(10)しょ」(良い図書)と読む語呂合わせからだそうです。小中学校の教科書は、無償で支給されます。この無償制度は1963年度に小学校第1学年について実施され、以後、学年進行方式によって毎年拡大され、1969年度に、小中学校の全学年に無償支給が完成しました。

さて、4月9日(水曜日)1年生の学級開きが行われました。ランドセルの位置や靴箱の位置を確認したり、たくさんの書類を順番に担任の先生に提出したり大忙しでした。待っている時間も色塗りをしたりして、姿勢よく静かにしていました。話もしっかりと聞くことができる1年生・・・とても素晴らしいスタートでしたよ。

入学おめでとう

4月9日は「大仏の日」です。752年4月9日、奈良の東大寺の大仏が完成し開眼供養会行われました。大仏は聖武天皇の発願で745年に制作が開始され7年かけて完成しました。

さて、4月8日(火曜日)157名の新一年生を迎えて入学式を行いました。笑顔いっぱい・元気いっぱいな新一年生・・・入学式や教室では話をしっかり聴いていました。集合写真の時も写真屋さんのいうことをしっかり聴いてきびきび動いていましたよ。校長先生からは楽しい学校生活を送るための3つのお願いがありました。『元気よくあいさつと返事をしましょう』『話をしっかり聞きましょう』『友だちと仲良くしましょう』です。最後にマリオ校長に変身して『大きくなるということは』の絵本の読み聞かせをしてくれました。

新しい長尾小のリーダー・・・初仕事!!(6年生)

4月8日は「出発の日」です。日付は新年度のスタートの時期であり「し(4)ゅっぱ(8)つ」(出発)と読む語呂合わせからだそうです。ちょうど入学式の日が「出発の日」に当たっているのは縁起が良いですね。

さて4月7日(月曜日)に新しい長尾小学校のリーダーである6年生が入学式の準備をしてくれました。入学式の会場である体育館をきれいに掃除し、保護者用のいすや新一年生の椅子をきれいに配置してくれました。また、クラス写真を撮影するランチルームも準備してくれました。新一年生の教室も「おめでとう」の飾りをしたり、当日配布するプリントや教科書をセットしたりしました。大階段や児童玄関、体育館へと続く渡り廊下など、新一年生のことをしっかりと考え、気持ちよく学校に来てもらうように掃除をしてくれました。6年生のみなさん・・・本当にありがとうございました。

着任式&始業式&学級開き!!!

4月7日は「鉄腕アトムの誕生日」です。漫画家の手塚治虫さんの人気漫画「鉄腕アトム」の主人公である鉄腕アトムの誕生日で2003年4月7日とされています。漫画「鉄腕アトム」の連載が始まったのは1952年4月7日のことです。原作の中でその半世紀後にアトムが誕生する設定となっていたそうです。

さて、4月7日(月曜日)・・・希望に満ち溢れた顔で子どもたちが登校してくれました。この春休み中、大きな事件・事故等がなくて、子どもたち全員を迎えることができてうれしく思っています。4月7日は着任式を行いました。今年度は19名の教職員が長尾小学校に着任され、総勢81名の教職員で子どもたちの指導・支援を行います。よろしくお願いいたします。続いて始業式を行いました。まずはクラスの担任発表です。続いて校長先生から「3つの進んで」の話がありました。「進んで自分自身を伸ばす」「進んで学級・学校をよくする」「進んであいさつする」です。昨年度以上に意識して取り組んでほしいと思います。