2025年7月の学校の様子

1学期の終業式

7月18日は「ネルソン・マンデラ国際デー」です。2009年に国連が南アフリカ元大統領のネルソン・マンデラ氏の平和と自由の文化への貢献を称賛し、誕生日にあたるこの日を国際デーと決議しました。

さて、7月18日(金曜日)に1学期の終業式を行いました。校長先生からは、3つの『進んで』(進んであいさつする。進んで学校や学級をよくする。進んで自分自身を伸ばす。)ができているか振り返りをしました。生活指導の先生からは「な・つ・や・す・み」の頭文字から夏休みの過ごし方について話をしました。また、民生児童委員や青少年補導委員のみなさんにも話をしていただきました。夏休みは地域でお祭り等がありますので、お世話になることがあるかもしれません。42日間の長い夏休みに入りますが、8月29日には元気な姿を見せてくれればうれしいです。

心を込めて大掃除

7月17日は「東京の日」です。1868年7月17日、「江戸」が「東京」に改称されました。「西の京」の「京都」に対して「東の京」から「東京」という名前が付けられたそうです。これは「東にある都」という意味でもあります。「東京都」となったのは1943年のことです。

さて7月16日(水曜日)3時間目に大掃除をしました。1学期間使ってきた教室や廊下、階段、児童ホール、下足室、トイレなどをきれいにしました。学校応援団のみなさんも協力いただき、1年生の教室やトイレ清掃の支援をしていただきました。

5年生の学校生活の様子

7月16日は「駅弁記念日」です。1885年7月16日に開業した日本鉄道東北線の宇都宮駅で日本初の駅弁が発売されました。宇都宮市で旅館業を営んでいた白木屋嘉平さんが販売したとのことです。黒ゴマをまぶした梅干入りの握り飯2個とたくあん2切れを竹の皮に包んだもので値段は5銭でした。

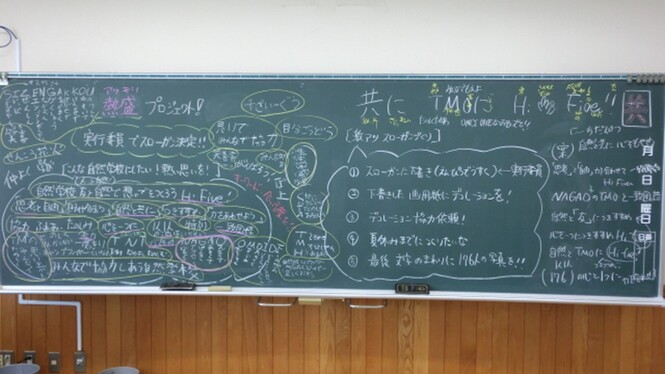

さて5年生の学校生活の様子を紹介します。5年生は自然学校に向けて、自然学校実行委員会のメンバーが中心になってスローガンを決めています。「熱盛プロジェクト!!」を合言葉にみんなで考えを出し合っていました。また、家庭科の学習では玉結び玉止めの練習の最後・・・赤色のイチゴ型のフェルトに黒や白の玉止めを作っていました。50個以上作っている人もいましたよ。楽しそうに学習している5年生・・・2学期始まったらすぐに自然学校です。本当に楽しみですね。

1学期給食最終日

7月15日は「大阪港開港日」です。1868年7月15日、安治川の河口に大阪港が開港しました。6世紀頃に国際港として栄えた難波津(なにわづ)、住吉津(すみのえのつ)といった海港は衰退してしまいました。そこで、安治川上流の川口波止場に運上所をつくり、大阪港として開港しました。

さて7月15日(火曜日)に1学期最後の給食を行いました。メニューは「パン・牛乳・大豆入りドライカレー・エビ入りフォー」でした。楽しみにしていた給食も今日で終わりとなり、明日からは短縮授業が始まります。学校給食は、いろいろな郷土料理が出たり地産地消を大切にしたりするなど、食育としても大切な役割を有しております。子どもたちには「食」の大切さも伝えていきたいと思います。

水を使って楽しもう(1年生)

7月14日は「フランス革命記念日」です。1789年7月14日、パリ市民がバスティーユ監獄を襲撃・占領し、これが「フランス革命」の始まりです。「自由」「平等」「博愛」を旗印に始まった革命によって王政が廃止され人民のための共和制へと移行します。この時に港湾都市マルセイユの義勇兵が歌っていた歌がフランス国歌『ラ・マルセイエーズ』になりました。

さて、毎日、熱中症警戒アラートが発表されたり、熱中症指数がレベル5になったりするなど、子どもたちは運動場で思い切り遊ぶことができません。1年生は生活科の学習の一環で、シャボン玉遊びをしたり、水を使ってゲームをしたりしています。どのクラスの楽しそうでしたよ。

石原ドクターによる特別授業(6年生)

7月10日(木曜日)5時間目、6年生を対象に特別授業を実施しました。講師は、いしはらこどもクリニック院長の石原剛広ドクターです。石原先生は、医・教連携の第一人者で、子どもたちへの授業、保護者や教職員などへの講演会、巡回相談など、様々な場面で活躍されています。特別授業では「発達特性について」話がありました。人は誰でも得意・不得意があります。特に発達特性のある子どもは日常的に困り感を抱えていることが多いです。これからの自分の生き方を肯定的にとらえるために、自分の強みと弱みをしっかりと理解することが大切です。そして、自分の「強み」を一層伸ばすことが大切です。ベートーベンやエジソン、アインシュタインなどの偉人も発達特性がありますが、自分自身を肯定的にとらえ「強み」を最大限に伸ばしてきたのです。発達特性の5か条『(1)障碍ではなく特性(病気ではない)』『(2)人とは少し違うことを受け入れる』『(3)特性のある仲間を見つける(人とのマッチング)』『(4)自分の居場所を見つける(環境のマッチング)』『(5)特性とともに生きる(自分の強みを生かしていく)』 を教えてくださり、肯定的に生活していくことを話されました。

自然学校事前学習『昆虫博士』による出前授業(5年生)

7月11日は「ラーメンの日」です。日付は「7」を「レンゲ」に、「11」を「箸」に見立てたことと、ラーメンを最初に食べた人物とされる水戸藩主・徳川光圀(水戸黄門)の誕生日が7月11日だったことからです。

さて7月10日(木曜日)1・2校時、5年生を対象に自然学校の事前学習として「昆虫博士」による出前授業を行いました。人と自然の博物館の坂本研究員が来校され、自然学校で宿泊する神戸市立自然の家近辺の昆虫や主にハチから身を守るための方法など、話をしていただきました。

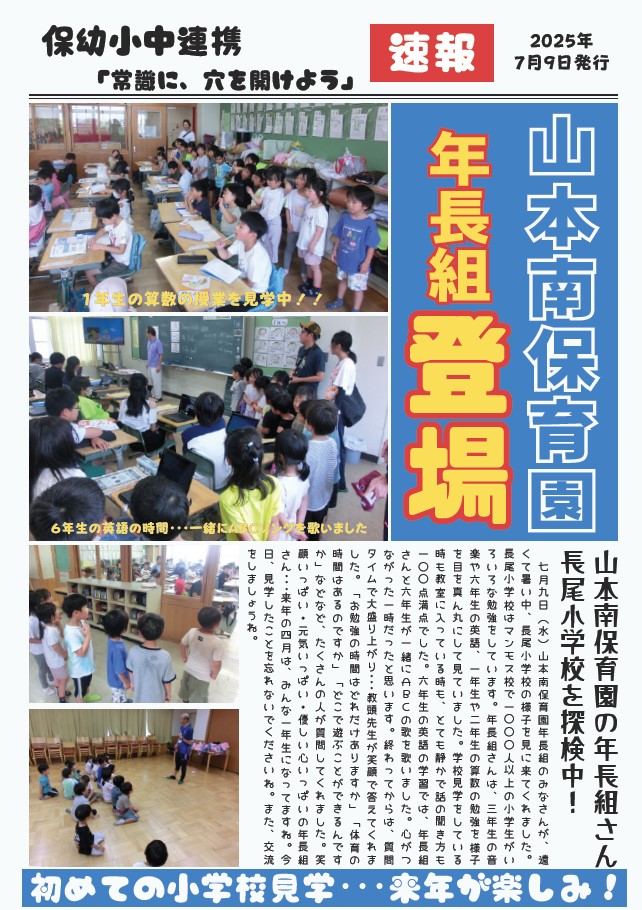

山本南保育園年長組さんによる学校見学

7月10日は「納豆の日」です。「なっ(7) とう(10)」と語呂合わせで読めることから1981年に制定されました。初めて「納豆」という言葉が登場するのは平安時代だそうです。名前の由来は、「納所(なっしょ)」というお寺にあるお金や食べ物を出納を行っていた場所で作られていたからだそうです。将軍に納められた豆という意味からという説もあります。納豆には大豆由来のタンパク質やビタミンKが豊富に含まれている健康に良い食品です。

さて、7月9日(水曜日)9時30分に山本南保育園の年長組さんが長尾小学校にやってきて、学校見学を行いました。笑顔いっぱい・元気いっぱい・優しさいっぱいの子ども達でした。いろいろな学級の授業をみたり、6年生の英語に参加したりしました。話の聞き方等も100点満点でした。

7月9日は「ジェットコースターの日」です。1955年7月9日、「後楽園ゆうえんち」の開園に合わせて、日本初の「ジェットコースター」が設置されました。このジェットコースターは、全長1500m、最高時速55kmだったそうです。ちなみにジェットコースターは和製英語で、外国ではローラーコースターと言います。

さて、7月8日(火曜日)9日(水曜日)11日(金曜日)は5年生が自然学校の野外炊事に向けて、味噌汁づくりを行います。宝塚市健康推進課からたくさんの味噌汁づくりのプロが来校し、5年生の子ども達にプロの味噌汁を伝授していただきました。味噌汁を作るだけではなく、かつお、昆布、あわせなど、だしの飲み比べもしました。

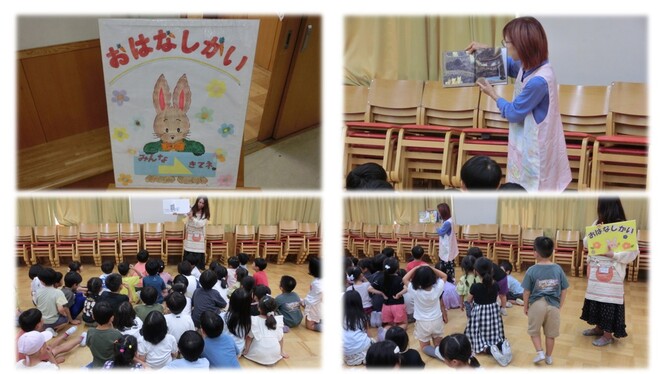

おはなしうさぎさんによる『絵本の読み聞かせ』

7月8日は「七転八起日」です。日付は「七(7)転八(8)起」の数字にちなんでだそうです。2016年4月14日・16日に発生した熊本地震からの復興の気持ちを込めて、何度でも起き上がる心意気を表しています。「七転八起(しちてんはっき)」とは、倒れても倒れても起き上がること、何回失敗してもくじけず、立ち直ってどこまでもやり抜くことです。

さて7月7日(月曜日)の昼休みに図書ボランティアの「おはなしうさぎ」のみなさんが、絵本の読み聞かせをしてくださいました。この日は、熱中症指数がレベル5になり併せて兵庫県に熱中症警戒アラートが発表されているので、運動場で遊ぶことができません。たくさんの子ども達が、ランチルームに集まって、図書ボランティアのみなさんが読む絵本を楽しんで聞いていました。

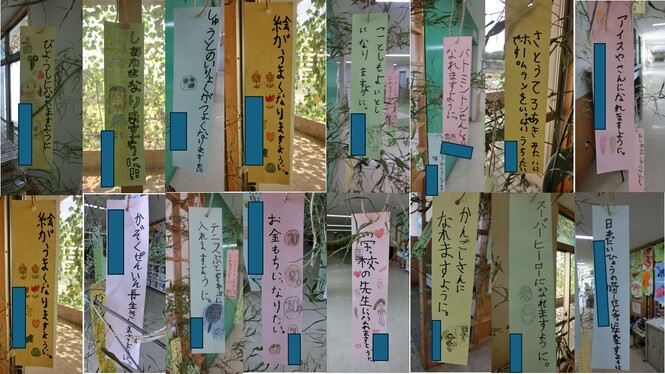

星に願いを(1・2年生)

7月7日は五節句の一つ「七夕」です。中国から伝わった織姫と彦星の伝説と、日本の棚機津女という伝説が合わさり、現在の形になったとされています。室町時代には和歌を結び、硯や墨、筆などを供えるようになり、江戸時代には書道の上達を願うことも多くなりました。現在では、技芸や学業だけでなく、様々な願い事を短冊に書いて飾り付けています。

今年度も宝塚ゴルフ場から笹を寄付していただきました。1・2年生の子ども達は七夕飾りや自分の願いを書いた短冊を笹につけていました。自分の夢を書いている児童や家族の幸せを書いている児童が多かったです。

学校応援団による学校支援

7月4日は「アメリカ独立記念日」です。1776年7月4日、イギリスからの自由と独立を宣言し、「アメリカ合衆国」が誕生しました。アメリカの国旗の赤と白の13本の線は、独立当時の13州を意味し、50個の白い星は現在の50州の数を表しています。独立を祝ってフランスから贈られたのが、ニューヨーク港入り口にある「自由の女神像」です。

さて、本校では学校応援団の方々が様々な支援をしてくださっています。児童が登下校の際、目に触れるように「季節の掲示」を行ったり、児童玄関をきれいにしてくださったり、年間3回ある大掃除の支援をしてくださったり、登下校の支援をしてくださったりするなど、子どものために活動しています。本当にありがとうございました。

学校運営協議会を開催

7月3日は「ソフトクリームの日」です。1951年7月3日、明治神宮外苑で行われたアメリカ独立記念日を祝うお祭りで、日本で初めてコーンスタイルのソフトクリームが販売されました。1951年9月には百貨店で本格的に販売され、大人気になり一気に広がりました。

さて7月3日(木曜日)10時から学校運営協議会を開催しました。長尾小学校の学校運営方針や学校の課題、保護者・地域との連携について、活発に議論がなされました。

関西学院大学の学生による特別授業(6年生)

7月2日は「うどんの日」です。香川県の農家では農繁期が一段落した雑節「半夏生(2025年は7月1日)」の頃にうどんを食べて、労をねぎらう習慣があったことに由来します。香川県ではうどんの一人あたりの消費量は全国1です。2011年には香川県庁と香川県観光協会はうどんを全面的に推しだした観光キャンペーン「うどん県」をスタートさせました。

さて7月2日(水曜日)2時間目、関西学院大学経済学部の大学生5名が来校し、国際理解教育を実施していただきました。この取り組みは関西学院大学と本校が毎年行っています。8月にアフリカのマダガスカルで1カ月間過ごして、開発途上国支援のための学習を積む大学生が、本校児童にマダガスカルの様子を伝えたり、現地の子どもたちとの交流を伝えたりします。最後に子どもたちがマダガスカルの子ども達との友情の証であるカードを作りました。カードを書いて半分に切って、本校の6年生とマダガスカルの子どもがお互い持ちます。

全校朝の会

7月1日は「童謡の日」です。1918年7月1日、日本初の児童文芸誌『赤い鳥』が鈴木三重吉によって創刊されました。『赤い鳥』は、「唱歌」ではなく、子どもの言葉で子どもの世界を描いたわかりやすい童謡の創作を目指したそうです。今も親しまれている数多くの童謡を生み出してきました。

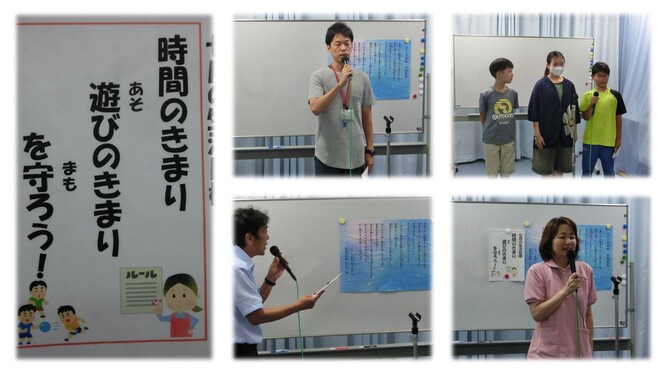

さて7月1日に全校朝の会を実施しました。校長先生からは、6年生の修学旅行の様子や5年生がクラスを良くしようと取り組んだことの話がありました。また、6年生が作成しヒロシマで誓った平和宣言を全クラスに配布し、『相手の気持ちを考えたり、友だちの良いところを見つけたり、みんなの笑顔のために自分の力を使ったりすることが、一人一人の心に『平和の灯』を灯すことにつながるという話をしました。生活指導の先生からは7月の生活目標が発表されました。7月の生活目標は「時間のきまり 遊びのきまりを守ろう」です。最後に中筋児童館の館長が来られ、中筋児童館について紹介されました。