2025年9月後半の学校の様子

教育実習開始

9月30日は「くるみの日」です。くるみの名産地である長野県東御市などが制定した記念日で、「く(9)るみ(3)はまるい(0)」という語呂合わせに由来します。ちょうど秋はくるみの旬を迎える季節でもあります。

さて、本校には9月29日(月曜日)から約1か月間、4名の大学生が教育実習に来ています。1年3組、4年3組、5年4組、6年1組を担当し、担任と連携して子どもたちの学習や生活の指導・支援にあたります。

教育実習は、将来教員を志す大学生にとって大変重要な学びの場です。実習の前半は主に授業観察や教材準備、日常の生活指導を通して教師の仕事を理解し、後半には授業を自ら計画・実践します。その際には大学の教員をお招きし、研究授業として指導助言を受ける機会も設けられています。

今回来ている4名はいずれも小学校教諭を目指しており、子どもたちとの関わりを通して多くの気づきと成長を得ることでしょう。保護者の皆さまにおかれましても、どうぞ温かく見守っていただければ幸いです。

トライやるウィーク(長尾中学校)

9月29日は「招き猫の日」です。「9=くる」「29=ふく」という語呂合わせから生まれた記念日で、幸せを呼び込む日として親しまれています。

そんな日にぴったりのように、9月29日(月曜日)から10月3日(金曜日)まで、長尾中学校の2年生が「トライやるウィーク」に挑戦しています。朝は元気いっぱいのあいさつ運動からスタート! 明るい声が響き渡り、学校全体がとてもさわやかな空気に包まれています。

また、4年生の子どもたちと一緒に遊んだり、勉強を手伝ったりと、どこでも大活躍のお兄さん・お姉さんたち。子どもたちは頼れる存在に笑顔を見せ、中学生は一つ一つの活動を通してたくさんの学びを得ているようです。学校がよりにぎやかに、温かくなった1週間になりそうです。

水泳指導終了のお知らせ ~着衣水泳週間~

9月26日は「台風襲来の日」と呼ばれています。これは、過去の統計から台風がこの日に日本へ襲来することが多く、甚大な被害をもたらした台風も多くあったためです。1954年の「洞爺丸台風」、1958年の「狩野川台風」、1959年の「伊勢湾台風」などがその代表例であり、自然災害の恐ろしさを改めて教えてくれます。

さて、本校の水泳指導は9月25日(木曜日)をもって終了しました。今年は9月22日(月曜日)から急に気温が下がり、水温は十分でしたが、少し肌寒さを感じる中での指導でした。

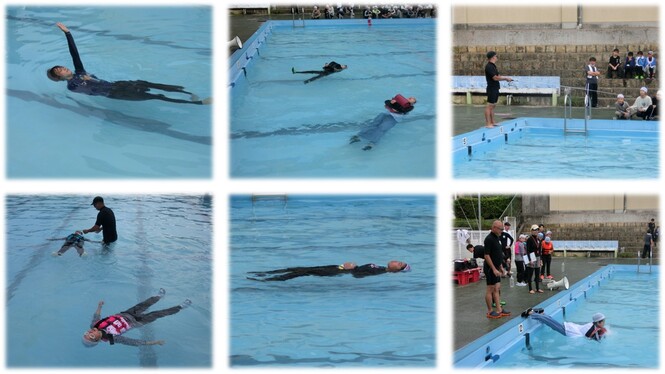

最後の週は「着衣水泳週間」とし、日本水難学会の先生をゲストティーチャーにお迎えしました。子どもたちは、もし水に落ちてしまったときにどうすれば命を守れるのかを実際に体験しながら学びました。特に「背浮き」を通して、自分の体を落ち着かせ、助けが来るまで浮いて待つ大切さを理解することができました。

最終日には、自然学校を終えた5年生が授業に臨みました。自然学校を通して心が一回り成長した子どもたちは、話を聞く姿勢や相手を思いやる行動が大変立派で、背浮きの実技も安定してできていました。学びを力に変える姿に、大きな成長を感じました。

4年生の学習の様子

9月25日は「骨董の日」です。江戸時代の戯作者・山東京伝が文化12年(1815年)のこの日に『骨董集 巻之三』を刊行したことに由来しています。骨董には、古い物を大切にしながらそこに込められた人々の暮らしや文化を感じる魅力があります。

このような記念日を迎える日に、4年生の学習の様子をご紹介します。社会科の授業では、子どもたちがタブレットを活用して調べた都道府県の特色をまとめ、クラスで発表していました。それぞれの県の自然や産業、観光名所について、写真や図を使いながらわかりやすく説明する姿が見られました。

また、総合的な学習の時間には「ユニバーサルデザイン」について学習していました。誰もが使いやすい工夫を考える活動を通して、子どもたちは身近な生活の中にある優しさや思いやりに気づいていました。こうした学びは、自分と社会をつなげる大切な一歩となっています。

1年生の学習の様子

9月24日は「清掃の日」です。1970年9月24日に「廃棄物処理法」が成立したことを受けて制定され、全国で清掃活動やごみの散乱防止、廃棄物の減量化が呼びかけられています。環境を守るために、一人ひとりが意識を高める大切な日です。

この日に、1年生の子どもたちも元気いっぱいに学習に取り組んでいました。国語の時間には、カタカナの学習を進め、新しい文字を覚えることに挑戦しました。また、物語文「やくそく」の音読では、3匹のアオムシの気持ちになり切り、声の強弱や間の取り方を工夫しながら読むことができました。登場人物の思いを想像して表現する姿は、とても生き生きとしていました。

学びを通して言葉の力を伸ばすとともに、環境を大切にする心を育む一日となりました。

命を守る着衣水泳(1・2・4年)

9月22日は「フィットネスの日」です。国民の健康体力づくりを推進することを目的に、公益社団法人日本フィットネス協会(JAFA)が制定した記念日であり、同協会の設立記念日でもあります。毎年この日をきっかけに、生活習慣の見直しや健康増進につながるイベントが各地で開催されています。

今年も、日本水難学会よりゲストティーチャーをお招きし、“ウイテマテ(浮いて待て)”を合言葉に、着衣のまま水に入る体験を行いました。服を着た状態では、動きづらく、体が重く感じられることを実感しながら、子どもたちは真剣な表情で取り組んでいました。特に印象的だったのは、1・2・4年生が挑戦した「背浮き」の練習です。水に身を任せ、力を抜いて浮かぶという技術は簡単そうに見えて、実際には恐怖心や緊張感との戦いでもあります。それでも、子どもたちは繰り返し練習を重ね、ついには5分間も背浮きを続けられた児童もいました。その姿には、周囲の児童や教職員から大きな拍手が送られました。授業の最後には、「水に落ちたとき、どうすれば助かるか」「助けを呼ぶにはどうすればよいか」といった振り返りも行い、命を守る行動について考える時間を持ちました。このような体験を通して、子どもたちは「自分の命を守る力」を育んでいます。今後も、命の大切さを伝える教育を継続してまいります。

自然学校で大団円(5年)

9月19日は「苗字の日」でした。明治の時代、この日から平民も苗字を名乗ることが許されたそうです。普段当たり前のように使っている自分の苗字に、そのような歴史があるのだと思うと、改めて大切に感じます。

そして、9月15日から始まった自然学校が、今日で終わりました。4泊5日の間に、陶芸体験をしたり、山の中でウォークラリーをしたり、野外炊事でカレーを作ったりと、学校ではできない貴重な経験をたくさんいたしました。さらに、カヌーやアーチェリー、藍染め体験などにも挑戦し、新しい世界を知ることができました。

昨夜のキャンプファイヤーは特に印象的でした。炎を囲んで歌い、仲間と過ごした時間を振り返るうちに、多くの友達と一緒に涙があふれてしまいました。別れの寂しさと同時に、この日々をともに過ごせた喜びを心から感じました。

自然学校を通して、仲間と協力することの大切さや、新しいことに挑戦する勇気を学ぶことができたと思います。今回の経験を大切にし、これからの学校生活に活かしてほしいと思います。

音楽会に向けて合奏を頑張っています(3・4年)

9月18日は「かいわれ大根の日」です。1986年、日本スプラウト協会によって制定されました。9月に会合が開かれたことと、18という数字が「1」は茎、「8」を横にすると葉に見えることから、この日が選ばれたそうです。ユーモアと日本らしい語呂合わせの発想が感じられますね。

さて、音楽室を覗いてみると、どの学年も音楽会に向けて練習に励んでいました。3年生は、楽しくて軽快な「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」と、みんなに親しまれている「ミッキーマウスマーチ」を合奏していました。一方、4年生は力強さあふれる「ソーラン節」と、迫力のある和太鼓を使った「ソラシド連太鼓」に挑戦しており、真剣な表情で取り組む姿が印象的でした。学年ごとに選曲の雰囲気が大きく異なり、それぞれの個性が音楽に表れていました。本番の音楽会では、聴く人の心を楽しませたり、感動させたりする素晴らしい舞台になることでしょう。

自然学校で大ハッスル!!

9月17日は「モノレール開業記念日」です。1964年の東京オリンピックを前に、日本初の旅客用モノレールが羽田空港と都心を結ぶために開業しました。海外からの観光客や選手団がスムーズに移動できるようにと建設され、10月10日の開会式のおよそ1か月前に走り始めたのです。東京の空を駆け抜けるモノレールの姿は、当時の人々に大きな感動を与えたことでしょう。

さて、本校の5年生は、9月15日(月・祝)から19日(金曜日)まで自然学校に出かけています。今年度から宿泊施設は神戸市立自然の家「そうぞうのすみか」に変わり、新たな舞台での挑戦となりました。1日目、子どもたちは「丹波焼窯元やまの」で陶芸に挑戦しました。ろくろの上で粘土が形を変えていく様子に目を輝かせながら、真剣な表情で作品づくりに取り組みました。その後は神戸市立森林公園でお弁当を広げ、緑の木々に囲まれながら笑顔でほおばりました。食後には「冒険の丘」で思い切り遊び、歓声が山の中に響きわたりました。2日目はクラスごとに活動内容が分かれました。竈に火をおこして作ったカレーの香りが辺りにただよう野外炊事、ガスバーナーで板を焼き上げて磨き上げる焼き板体験、仲間と声を掛け合いながら険しい山道を進むウォークラリー……。どの活動にも子どもたちの元気な声と笑顔があふれ、自然の中で仲間と協力する楽しさを存分に味わっていました。