2025年10月前半の学校の様子

つながろう プレ1年生

10月15日は「世界手洗いの日」です。2008年にユニセフや世界保健機関などの国際機関が中心となって定められました。石けんを使った正しい手洗いを広め、感染症の予防や健康の維持につなげることを目的としています。手洗いは、風邪やインフルエンザ、食中毒など、さまざまな感染症を防ぐもっとも簡単で効果的な方法です。しかし、世界にはまだ石けんで手を洗う習慣が十分に広まっていない地域もあります。そのため、この日をきっかけに、改めて手洗いの大切さを確認し、清潔な生活習慣を身につけることが大切です。学校でも、給食の前やトイレのあとなど、生活の節目で手洗いを徹底し、正しい手の洗い方を身につけていきましょう。自分の健康を守るだけでなく、周りの人を思いやる行動にもつながります。

10月14日(火曜日)秋晴れの空の下、長尾小学校に、元気いっぱいの子どもたちの笑顔があふれました。この日は、長尾小学校の1年生、長尾幼稚園、わかばのもり保育園、宝塚仏光保育園、宝塚COCORO保育園、なかよし保育園の園児たちが一堂に会し、特別な交流イベント「つながろう プレ1年生」が開催されました。初めて顔を合わせる子どもたちも、ラーメン体操で一気に打ち解け、玉入れでは「がんばれー!」の声が飛び交い、じゃんけん列車では長い列ができて大盛り上がり。なべなべ底抜けでは息を合わせて笑い合い、オセロ合戦では作戦を立てながら真剣勝負!普段は別々の園で過ごしている子どもたちが、この日だけは同じ時間、同じ場所で、心を通わせながら遊びました。初めは少し緊張していた様子も、活動が進むにつれて笑顔がどんどん広がり、「また会いたい!」という声も聞こえてきました。 この交流を通して、子どもたちは新しい友だちをつくり、小学校への期待をふくらませることができました。春からの新しい生活に向けて、心の準備が一歩進んだ、そんな温かい一日となりました。

クラブ活動(5・6年生)

10月14日は「鉄道の日」です。1872年(明治5年)のこの日、日本で初めての鉄道が新橋~横浜間に開通しました。鉄道の誕生と発展を記念し、国民に広く愛されている鉄道の役割について理解と関心を深めることを目的に、毎年全国各地で様々な行事が行われています。今年で「鉄道の日」制定から32回目を迎えました。鉄道の歴史や社会との関わりについて学ぶ機会を通じて、子どもたちの興味・関心を広げていきたいと考えています。

さて、10月10日(金曜日)の6時間目には、5・6年生によるクラブ活動が行われました。手芸クラブ、科学クラブ、読書クラブ、バドミントンクラブ、ダンスクラブ、陸上クラブなど、子どもたちは自分の興味に応じたクラブを選び、意欲的に活動しています。それぞれのクラブでは、仲間と協力しながら創造的な活動や運動に取り組み、笑顔と活気にあふれる時間となりました。今後も、子どもたちの自主性と多様な力を育む場として、クラブ活動を大切にしていきます。

なかよし保育園「たいようぐみ」さん来校!

10月10日は「目の愛護デー」です。目の大切さや眼疾患の予防意識を高める目的で、毎年10月10日前後に開催される記念日です。10月10日の数字「1010」が横から見ると「眉と目」に見えることから制定され、厚生労働省が主催となり、全国各地で目の健康に関わるイベントが開催されます。

さて、10月9日なかよし保育園の「たいよう組」のみなさんが、長尾小学校の見学に来てくれました。長尾小学校は、児童数が1,000人を超えるマンモス校です。校内では、毎日たくさんの小学生が元気に学んでいます。たいよう組さんは、1階から4階まで学校中を見学し、特に1年生の体育と算数、2年生の図工のケーキ作り、3年生の外国語活動は興味津々でした。見学中も教室の中でも、年長組さんはとても静かに行動し、話の聞き方も百点満点!先生たちもその姿に感心していました。見学の後には「質問タイム」があり、教頭先生が笑顔で答えてくれました。「授業の長さはどれくらいですか?」「算数はどんなことをするんですか?」「給食はどれくらい作っているのですか?」など、たくさんの質問が飛び交い、子どもたちの関心の高さがうかがえました。笑顔いっぱい、元気いっぱい、優しい心いっぱいのたいよう組さん。来年の4月には、みんなが1年生になりますね。今日の見学のことを、ぜひ忘れずにいてください。また、交流できる日を楽しみにしています!

2年生のちぎり絵作品展示

10月9日は「世界郵便デー」です。1969年に万国郵便連合(UPU)が設立されたことを記念して制定され、1984年からは「世界郵便の日」と呼ばれるようになりました。郵便制度は、国を越えて人々の想いを届ける大切な仕組みです。日本も1877年に加盟し、今日まで郵便が私たちの生活を支え続けています。この日を中心とした1週間は「国際文通週間」とされ、各地で記念切手の販売やイベントが行われます。本校でも、この記念すべき日に合わせて「手紙の温かさ」や「思いを伝えることの大切さ」をテーマにした展示を行っています。

2年生の廊下には、児童たちが心をこめて制作した動物のちぎり絵が並んでいます。カラフルなチラシを細かくちぎり、色の組み合わせを工夫しながら一つひとつ丁寧に仕上げました。

どの作品からも子どもたちの集中力と創造力、そして「表現する楽しさ」が伝わってきます。ぜひ学校へお越しの際は、子どもたちの力作をお楽しみください。

巻きずし作りに挑戦!(6年3組)

食欲の秋・10月と、縁起の良い「八福(はちふく)」にちなんで、毎年10月8日は「ようかんの日」とされています。また、「いと(10)おいしいよう(8)かん」という語呂合わせも由来のひとつです。ようかんは、美味しいだけでなく、疲労回復に効果があるビタミンB1を多く含む和菓子です。甘いようかんを食べて、心も体も元気になりましょう。

さて、10月7日(火曜日)、市役所の健康推進課と地域ボランティア団体のいずみ会のみなさんをお招きし、6年生を対象にした「食育出前授業」が行われました。

この授業は、子どもたちが“食の大切さ”や“自分で作る楽しさ”を体験を通して学ぶことを目的としています。

まずは、子どもたちが楽しみにしていた「巻きずし作り」。

机の上に巻きすを広げ、その上にサランラップ、のり、酢飯、色とりどりの具材(きゅうり、卵焼き、かんぴょうなど)を順番にのせていきます。

具材を入れ終えたら、巻きすを手前から勢いよく回して形を整えます。最初は少し難しそうにしていた子も、コツをつかむときれいに巻けるようになり、完成した瞬間には大きな歓声が上がりました。できあがった巻きずしは、節分のようにまるかじり。自分の作ったおすしを嬉しそうに味わいながら、「おいしい!」「もう一回作りたい!」という声があちこちから聞こえてきました。

次に作ったのは、だしの香りが豊かな「麩のすまし汁」。

鍋でだしをとり、しょうゆや塩で味を調え、ふんわりとした麩と三つ葉を加えます。

子どもたちは、お玉を使って器によそいながら「いいにおい!」と笑顔に。あたたかい汁ものをいただき、体も心もほっこりと温まりました。

授業の最後には、健康推進課の方から「食べ物にはそれぞれ大切な栄養があり、バランスよく食べることが健康につながります」とのお話がありました。

子どもたちは「自分で作ると食べるのがもっと楽しい」「家でも作ってみたい」といった感想を発表し、食への関心を高める良い機会となりました。

1年生の挑戦!リズムジャンプで体も心もリズミカルに!

10月7日は「ミステリー記念日」。この日は、1849年に亡くなったアメリカの作家 エドガー・アラン・ポー にちなんで制定されました。彼が1841年に発表した『モルグ街の殺人』は、世界で初めて「名探偵」が登場する推理小説として知られ、以後のミステリー文学の礎となりました。まるで霧の中から真実を探し出すような、知的なスリルとロマン――。ポーの作品には、そんな魅力が今も息づいています。

さて、ランチルームでは音楽のビートが響き渡ります。軽快なテンポに合わせて、「1、2、ジャンプ!」と跳びはねる1年生たち。これが今、子どもたちが夢中になって取り組んでいる 「リズムジャンプ」 です。リズムジャンプは、音楽のリズムに合わせて地面の線(ライン)を越えながら動くスポーツリズムトレーニングの一種。ルールはシンプル——「線を踏まない」「音楽のリズムに合わせる」「合図でスタートする」。でも、実際にやってみるとこれがなかなか難しい!ジャンプの高さやタイミングを揃えようと真剣な表情を見せる子どもたち。それでも音楽が流れ始めると、自然と笑顔があふれ、全身でリズムを感じながら軽やかに跳び続けます。この活動は、リズム感や運動能力の向上、そして脳の活性化 に効果があり、全国の学校やスポーツチームでも注目されています。リズムに乗る喜び、仲間と息を合わせる楽しさ。1年生の元気なステップが、学校中に明るいエネルギーを広げています。

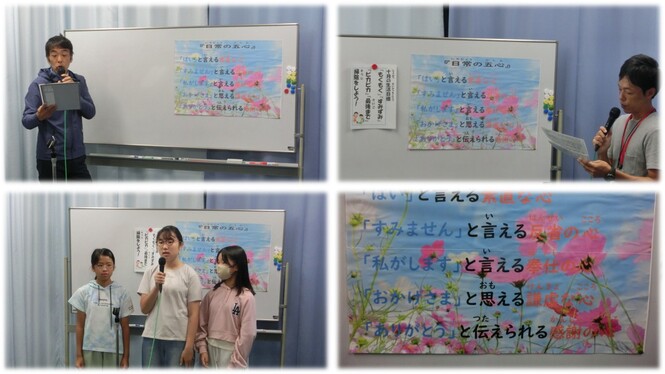

全校朝の会(日常の五心)

10月6日は「中秋の名月」です。旧暦の8月15日に見える月で、特に美しいとされることから「名月」と呼ばれています。この時期は空気が澄み、月がひときわ鮮やかに輝くため、古くから人々は月を眺め、秋の収穫に感謝する「お月見」を行ってきました。ススキを飾り、月見団子や秋の実りをお供えする風習には、自然の恵みへの感謝と家族の健康・幸福を願う思いが込められています。

この日に行われた全校朝の会では、校長先生から「日常の五心」についてのお話がありました。「日常の五心」とは、「ハイ(素直な心)」「すみません(反省の心)」「おかげさま(謙虚な心)」「私がします(奉仕の心)」「ありがとう(感謝の心)」の五つの心を指します。これらの言葉は、日々の生活の中で人との関わりを大切にし、自分自身を成長させるための指針となるものです。素直に受け止め、反省し、感謝を忘れずに行動することで、周囲との関係もより良くなっていくでしょう。

また、生活指導の先生からは10月の生活目標として「もくもく・すみずみ・ぴかぴか・最後まで掃除をしよう」というお話がありました。この目標は、与えられたことを最後までやり遂げる力や、みんなのために環境を整える心を育てる大切な取り組みです。掃除を通して、奉仕の心や感謝の心を実践しながら、学校生活をより気持ちの良いものにしていけるといいですね。

秋の深まりとともに、美しい月を眺めながら、「五心」を胸に日々を過ごしていきましょう。

オープンスクール2日目「サイバー講演会」(4・5・6年生)

10月4日は「イワシの日」です。「1(い)0(わ)4(し)」の語呂合わせにちなんで、大阪おさかな健康食品協議会が制定しました。かつて、いわしは大量に獲れるうえに安価で栄養価も高く、庶民の食卓を支える魚として親しまれてきました。近年では価格も高騰し、高級魚のように感じることもあります。いわしには、良質なたんぱく質や脂質のほか、カルシウム・マグネシウム・リンといった骨の形成に欠かせないミネラルが豊富に含まれています。また、EPAやDHAは血液をサラサラにし、動脈硬化や高血圧の予防に効果があるといわれています。さらにタウリンも含まれており、健康づくりに大きく役立つ魚です。

さて、

10月3日(金曜日)はオープンスクール2日目でした。2時間目には特別企画として「サイバー講演会」を実施しました。兵庫県警察本部サイバー犯罪対策室の高橋明日香巡査部長を講師に迎え、インターネットやスマートフォンの便利さの裏に潜む危険についてお話しいただきました。電子媒体は生活を豊かにする一方で、注意して使わなければ大きなトラブルにつながる可能性があります。子どもたちも真剣に話を聞き、安全にインターネットを利用する意識を高めることができました。

オープンスクール1日目~阪神タイガース特別授業(5年生)~

10月3日は「アンパンマンの日」です。この日は、1988年10月3日に日本テレビでアニメ「それいけ!アンパンマン」の放送が開始されたことを記念して制定されました。毎年この日には、全国各地のアンパンマンこどもミュージアムなどで、放送開始を祝う特別イベントが開催されています。

10月2日(木曜日)のオープンスクールでは、5年生を対象に阪神タイガースによる特別授業が行われました。この授業は、阪神タイガースが取り組む野球振興・社会貢献活動の一環で、タイガースアカデミーのコーチや元・現役選手が小学校を訪問し、野球を通じて子どもたちに夢や挑戦の大切さを伝えるものです。

当日は、昨年度まで現役選手として活躍されていた江越大賀さん、現在タイガースウーマンとして活動されている坂井歩夢さんと正代絢子さん、そして2014年度までプレーされていた森田一成さんの4名が来校し、直接指導してくださいました。

授業では、ピッチングやバッティングの基本を丁寧に教えていただき、遠投のデモンストレーションではプロの技に子どもたちから大きな歓声が上がりました。憧れの選手たちとふれあいながら学ぶ貴重な時間となり、子どもたちの目は輝いていました。

このような体験を通して、スポーツの楽しさだけでなく、努力することの大切さや仲間と協力する喜びを感じることができました。阪神タイガースの皆様、素晴らしい授業をありがとうございました!

6年生 巻きずし体験!~食育出前授業~(6年生)

10月1日(水曜日)出前食育授業で「巻きずし」作り体験を行いました。この授業は、宝塚市の支援の下行いました。

教室いっぱいに広がる、炊き立てのご飯の香り。子どもたちは真剣な表情で、しゃもじを手に酢飯づくりに取り組みます。「切るように混ぜるんだよ」と先生の声にうなずきながら、友だちがうちわで風を送り、湯気がふわりと舞い上がります。まるで職人のような手つきに、見守る先生も思わず笑顔に。そして、いよいよ巻きずしの本番。巻きすの上にのりを広げ、酢飯を均等にのせていきます。先ほど自分たちで作った具材――甘く焼き上げた卵焼き、味のしみたしいたけ、彩り豊かなホウレンソウ、そして豆腐の日にちなんだ高野豆腐――を丁寧に並べていきます。「せーの!」の掛け声で、巻きすをくるり。最初は少し戸惑いながらも、何度か練習するうちにコツをつかみ、見事な巻きずしが完成!「できたー!」と歓声が上がり、友だち同士で見せ合う姿がとても微笑ましいひとときでした。自分たちの手で作った巻きずしは、格別の味。食材の大切さ、協力する楽しさ、そして食べる喜びを、全身で感じることができた一日となりました。

子どもへの暴力防止プログラム(CAP)について(3年生)

10月1日の「コーヒーの日」は、収穫の新しいサイクルが始まる節目を祝う日であり、1983年に全日本コーヒー協会が制定、その後2015年には国際的にも「国際コーヒーの日」となり、世界中でコーヒーを楽しみ、感謝する日に広がりました。まさに秋の始まりと共にぴったりの記念日です。

一方で、9月30日に3年生が取り組んだ CAP(Child Assault Prevention)プログラム は、子どもを取り巻く様々な暴力から自分を守るための大切な学びの機会です。特に「安心・自信・自由(Safe・Strong・Free)」という3つの権利は、子どもが自分自身を尊重し、また周囲の人と健やかに関わるための基盤になります。こうした教育は、子どもたちの「人権意識」を育てるだけでなく、学校や地域社会全体にとっても安全で信頼できる環境づくりに繋がります。