2025年11月前半の学校の様子

就学時健康診断を実施しました

11月14日は「関門橋の日」です。1973年11月14日、本州と九州を結ぶ関門橋が開通しました。全長は約1,068メートルで、開通によって人や物の移動がとても便利になりました。今では、九州旅行や物流に欠かせない橋となっています。

さて、昨日11月13日(木曜日)は就学時健康診断がありました。来年度入学する1年生と保護者の方が来校され、内科検診、歯科検診、視力検査、面接などを行いました。子どもたちは少し緊張しながらも、しっかりと受け答えをしていました。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。来春の入学を楽しみにしています。

長尾っ子コンサートまでラストスパート

11月13日は「うるしの日」です。平安時代、文徳天皇の第一皇子・惟喬(これたか)親王が京都・嵐山の法輪寺に参籠し、満願の日である11月13日に虚空蔵菩薩から漆の製法や漆器の作り方を授かったという伝説があります。この故事にちなみ、法輪寺では毎年「うるしの日法要(うるし祭)」が行われ、全国の漆職人や関係者が技術の向上を祈願しています。漆は、縄文時代から使われてきた日本の伝統素材で、光沢の美しさや耐久性に優れています。漆器は英語で「Japan」と呼ばれ、日本を象徴する工芸品として世界に知られています。

さて、音楽会まで1週間を切りました。どの学年も通し練習に入り、学校中に素敵な歌声と演奏が響いています。6年生の合奏は、圧倒されるほどの大迫力!5年生の合唱は、ソプラノとアルトがきれいなハーモニーを奏でています。4年生の合唱は、やさしく語りかけるような歌声で心に響きます。いよいよラストスパート。長尾っ子の音楽が一つになり、最高のステージを目指します!

宝塚COCORO保育園の園児が学校見学に来てくれました

11月12日は「洋服記念日」です。1872年11月12日、明治政府が礼服として洋服を正式に採用しました。それまで日本の衣服は和服が中心でしたが、近代化の流れの中で洋服が取り入れられ、生活や文化に大きな変化をもたらしました。今では当たり前になっている洋服ですが、その背景には日本の近代化の歴史があります。今日の記念日をきっかけに、服装の歴史や文化について考えてみてはいかがでしょうか。

さて、11月11日(火曜日)、宝塚COCORO保育園の園児が30分以上かけて歩いて長尾小学校に来てくれました。見学の様子を紹介します。学校の建物にびっくり!「4階まであるなんてすごい」「天井が高い!」と驚きの声があがりました。給食室の見学では、調理中のお鍋の大きさに「わぁ、すごい!」と目を丸くしていました。5年生の図工では、電動のこぎりを使った作品づくりに「楽しそう!」と興味津々。1年生の音楽会練習では、合奏と歌を聞いて「すごい!」と拍手が沸き起こりました。4年生の理科では、空気と水の実験に「面白そう!」とみんな釘付けでした。最後に質問タイムです。「なぜ4階まであるの?」「体育館が大きい理由は?」など、建物のしくみについて質問がたくさん出ました。最後まで静かに見学し、教頭先生のお話も良い姿勢で聞いてくれたみなさん、とても立派でした。「私は山手台小学校」「ぼくは小浜小学校」と、自分の行く学校を教えてくれる姿に、来年へのやる気が伝わってきました。

11月11日は「チーズの日」~食文化と音楽のハーモニー~

11月11日は「チーズの日」です。これは、日本輸入チーズ普及協会とチーズ普及協議会が1992年に制定した記念日で、日本におけるチーズの歴史にちなんでいます。奈良時代の文献『正倉院文書』には、今から1300年以上前の西暦700年、文武天皇の時代に「蘇(そ)」という乳製品が作られていた記録があります。「蘇」は牛乳を煮詰めて作る、今でいうチーズのような食品で、日本最古のチーズとも言われています。この記録が残る11月にちなんで、11月11日が「チーズの日」とされました。数字の「1」が4本並ぶこの日には、スティック状のチーズやチーズ料理を楽しむ人も多く、食文化への関心を高めるきっかけとなっています。

さて、4年生の廊下には、シーラカンスやプテラノドン、ステゴザウルスなどの絵が掲示されています。これは、長尾っ子コンサートで4年生が歌う「シーラカンスを取りに行こう」に登場する生き物たちです。この歌は、ソプラノとアルトのパートが美しいハーモニーを奏でる難曲ですが、4年生の歌声はまるで天使のように澄んでいて、聴く人の心を惹きつけます。歌詞に登場する生き物を絵で表現することで、歌の世界観をより深く味わいながら、音楽と図工の学びがつながっています。

食文化と音楽文化、それぞれの「ハーモニー」を感じる11月11日。子どもたちの豊かな感性と表現力に、ぜひご注目ください。

ビビンバ丼して笑顔で喫食!!

11月10日は「エレベーターの日」です。1890年11月10日、東京・浅草の凌雲閣に日本で初めて電動式エレベーターが設置されたことを記念して、1979年に制定されました。現在、日本で最も古く現存し、今も稼働しているエレベーターは、京都の「東華菜館」にあります。大正13年に設置されたもので、手動操作式のレトロなエレベーターは、今もレストラン利用者を乗せて活躍しています。

さて、今日の給食は「ごはん・牛乳・ビビンバ・ナムル・わかめスープ」でした。今月から給食費が55円(交付金)値上がりし、おかずがグレードアップ。子どもたちは、ごはんの上にビビンバを乗せて「ビビンバ丼」にして、楽しそうにほおばっていました。食べる楽しみが広がる給食、これからもおいしく、元気にいただきましょう!

ひらい人権文化センターでの解放文化祭

11月8日は「レントゲンの日」です。1895年、ドイツの物理学者レントゲンがX線を発見したことに由来しています。X線は、骨折の診断や病気の早期発見など、私たちの健康を守る医療に欠かせない技術です。科学の力が人々の命を支えていることに、改めて感謝したい日です。

さて、11月7日(金曜日)・8日(土曜日)には、ひらい人権文化センターで「解放文化祭」が開催されました。7日(金曜日)には本校の4年生が見学に訪れ、地域の方々による展示や、他校の児童・生徒が取り組んだ人権に関する作品をじっくりと鑑賞しました。子どもたちは、作品を通して人権の大切さや多様な考え方に触れ、学びを深める貴重な機会となりました。

兵庫県の面積は???(5年生)

11月7日は、二十四節気の一つ「立冬」です。暦の上では、今日から冬の始まりとされています。朝晩の冷え込みが少しずつ厳しくなり、木々の葉も色づき、冬の気配が感じられるようになってきました。子どもたちの服装も、半袖から長袖へと変わり、校庭では冷たい風に頬を赤らめながら元気に遊ぶ姿が見られます。季節の移り変わりを肌で感じながら、体調管理にも気をつけて過ごしていきたいですね。立冬は、自然の変化に目を向ける良い機会です。教室では、冬に向けた準備や、冬の暮らしについて話し合う時間を持つのも素敵です。これからの季節、温かい食べ物やぬくもりのある言葉が、心と体を元気にしてくれることでしょう。

さて、11月6日(木曜日)3時間目に、5年1組で研究授業を実施しました。単元は「図形の面積」で、課題は「兵庫県の面積を求める」という身近で探究的な内容でした。子どもたちは、地図をもとに兵庫県の形を分割し、既習の図形の面積の知識を活用しながら、実生活に応用する力を育んでいました。自分たちの住む県の広さを実感しながら、数学的な思考を深める姿が印象的でした。

授業を通して、学びが生活とつながる喜びを感じることができました。今後も、子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という気づきを大切にしながら、主体的・対話的で深い学びを支えていきたいと思います。

広がれ・・・心のハーモニー(大西裕子先生による特別合唱指導)

11月6日は「松葉ガニ漁解禁日」です。冬の味覚の王様とも呼ばれる松葉ガニ(ズワイガニ)は、山陰地方を中心にこの日から漁が始まり、全国に出荷されます。兵庫県では香住や浜坂などでも水揚げされ、地域の誇りとして親しまれています。松葉ガニは、身がぎっしり詰まっていて甘みが強く、刺身・焼きガニ・カニすきなど、さまざまな料理で楽しめます。寒さが深まるこの季節、食卓に並ぶ松葉ガニは、家族の団らんを彩る存在でもあります。

さて、そんな季節の移ろいを感じるこの時期、学校では音楽会に向けて特別合唱指導が行われました。11月5日(水曜日)・6日(木曜日)の二日間にわたり、元すみれガ丘小学校合唱部を率い、NHK全国学校音楽コンクール全国大会に5回出場(うち金賞1回)された合唱のスペシャリスト・大西裕子先生をお招きしました。大西先生の的確なアドバイスと温かいご指導のもと、子どもたちの歌声はみるみるうちに変化し、心をひとつにした美しいハーモニーが体育館いっぱいに響き渡りました。特に、声の重なりや響きの大切さを体感した子どもたちの表情は、真剣でありながらも喜びに満ちていました。「声が重なるって、こんなに気持ちいいんだ!」「みんなで歌うと、心がつながる感じがする!」そんな児童の声が、音楽の力と仲間との絆を物語っていました。音楽会本番に向けて、子どもたちの成長がますます楽しみです。

11月5日は「縁結びの日」~秋の味覚とともに、つながりを感じる一日~

11月5日は「縁結びの日」です。「いい(11)ご(5)えん」と読むと、「良いご縁」という言葉になります。人と人とのすてきな出会いやつながりを大切にしようという意味が込められています。島根県の出雲大社では、旧暦10月(今の11月ごろ)に全国の神様が集まる「神在月(かみありづき)」という特別な月があります。この時期、神様は人々のご縁を結ぶために出雲に集まるとされており、まさに「つながり」を感じる季節です。

さて、そんな「縁結びの日」に、2年生の教室を覗いてみると——図工の時間に、秋の味覚を題材にした絵を描いていました。机の上には、先生が用意し本物の鳴門金時、柿、クリ、黒枝豆が並びます。子どもたちはそれらをじっくりと観察しながら、大きな画用紙に丁寧に描いていきます。「この柿、つるつるしてる!」「クリのトゲトゲ、むずかしいなぁ」と、つぶやきながらも、色や形にこだわって筆を動かす姿が印象的です。最後には、それぞれの作品に文字を添えて完成させます。秋の実りを通して自然とのつながりを感じ、人とのご縁を思う——そんな心あたたまる一日となりました。

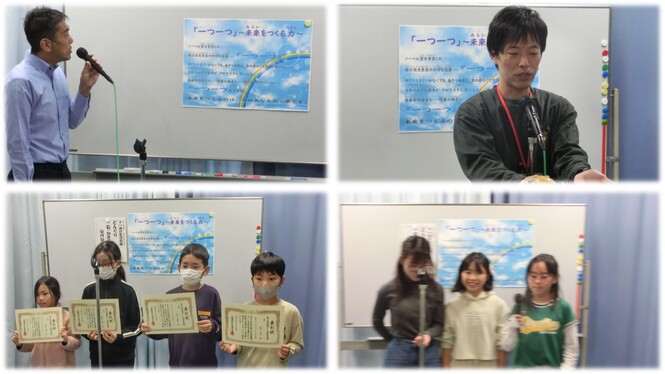

全校朝の会(一つ一つ)

11月4日は「ユネスコ憲章記念日」です。1946年のこの日、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の憲章が正式に発効されました。ユネスコは、教育・科学・文化を通じて、世界の平和と人類の福祉を促進することを目的とした国際機関です。日本は1951年に加盟し、以来、世界遺産の登録や教育・文化の国際交流、持続可能な開発目標(SDGs)に関する取り組みなど、さまざまな活動に参加しています。本校でも、日々の教育活動を通して「平和を願う心」や「多様性を認め合う姿勢」を育んでいます。子どもたちが未来の世界をよりよくしていく力を身につけられるよう、これからもユネスコの理念に通じる教育を大切にしていきたいと思います。

さて、

11月4日(火曜日)の全校朝の会が行われました。校長先生からは、まず10月の生活目標「日常の五心(はいという素直な心・すみませんという反省の心・おかげさまという謙虚な心・私がしますという奉仕の心・ありがとうという感謝の心)」の振り返りがありました。続いて、11月に開催される「長尾っ子コンサート」に向けてのお話がありました。ノーベル賞を受賞した坂口志文さんの座右の銘「一つ一つ」を紹介されました。音楽会でも、先生や友だちと「一つ一つの音」を大切にしながら、心を合わせて美しいハーモニーを奏でてほしいという願いが込められていました。

生活指導の先生からは、11月の生活目標「どんぐり 石 かきなど なげない」が発表されました。秋の自然に親しむ季節ですが、遊び方や安全への配慮も大切です。友だちと楽しく過ごすためのルールをみんなで守っていきましょう。保健の先生からは「目を大切にする」ことについてのお話がありました。読書やタブレット学習が増える中で、目の健康を守るための生活習慣について、わかりやすく説明がありました。また、「お~いお茶新俳句コンクール」で入賞した児童の表彰も行われました。自分の思いを言葉にして表現する力が認められ、みんなで拍手を送りました。