2025年11月後半の学校の様子

ダイハツモノ作り体験(5年生)

11月26日は「いい風呂の日」です。「いい(11)ふろ(26)」という語呂合わせから、日本浴用剤工業会が制定しました。寒い季節にお風呂で温まり、心も体もリラックスすることの大切さを広める日です。お風呂に入ることで血行が良くなり、疲れがとれ、気分もリフレッシュします。家族でゆっくりお風呂に入りながら、今日一日の出来事を話すのも素敵ですね。「いい風呂の日」に、笑顔で過ごせる時間をぜひ楽しんでください。

さて、11月25日(火曜日)5年生を対象にダイハツモノづくり体験教室を行いました。自動車メーカーのダイハツ工業から講師をお招きし、ものづくりの楽しさや自動車ができるまでの工程について学びました。体験では、塗装体験やプレス工程体験、そしてジャストインタイム方式の組み立て工程体験など、実際に部品を組み立てる活動に挑戦しました。子どもたちは「どうすれば早く、正確にできるかな?」と考えながら、仲間と協力して作業を進めました。完成したときには「できた!」「本当に車の部品みたい!」と歓声が上がり、達成感と笑顔があふれる時間となりました。今回の体験を通して、ものづくりの奥深さやチームワークの大切さを学び、未来のエンジニアへの夢が広がった一日となりました。

手話体験(4年生)

11月25日は「いい笑顔の日」です。語呂合わせで「いい(11)笑顔(25)」からきています。この日は、笑顔の大切さを再認識し、周囲に笑顔を広げることを目的としています。笑顔で過ごすことは、心身の健康や人間関係に良い影響を与えるといわれています。

さて、11月25日(木曜日)、4年生は福祉学習の一環で手話体験をしました。耳が不自由な人がどのように生活しているか、どのような支援ができるかを考えるために、講師の話をしっかりと聞き、自分たちができる手話を学びました。

子どもたちは「ありがとう」「こんにちは」などの手話を覚え、笑顔でコミュニケーションをとることの大切さを実感していました。

6年生、音楽会後の片付けでリーダーシップ発揮!

11月21日は「インターネット記念日」です。今から56年前の1969年11月21日、アメリカでインターネットの原型となる「ARPANET(アーパネット)」を使った最初の通信が成功しました。

カリフォルニア大学とスタンフォード研究所のコンピュータをつないで、最初に送ろうとした言葉は「LOGIN」でした。でも途中でシステムが止まってしまい、送れたのは「LO」だけ。このたった2文字から、今のインターネットが始まったのです。今では世界中で情報をやり取りできる便利な仕組みも、スタートはとても小さな一歩でした。

さて、長尾っ子コンサート終了後、6年1・2組の児童が5時間目に後片付けをしてくれました。自分たちの演奏を終えた後も、学校全体のことを考えて行動する姿は、長尾小学校の最高学年として誇らしいものです。楽器や譜面台の整理、会場の整頓など、一つひとつの作業に責任を持って取り組む姿からは、6年間の成長とリーダーとしての自覚が感じられました。さらに、6時間目には5年1・2組の児童が椅子やステージの片づけを担当します。音楽会を成功させるためには、演奏だけでなく、準備や後片付けも大切な仕事です。こうした「縁の下の力持ち」としての働きが、学校全体を支えています。このように学校のためにがんばる姿をみんなで認め合うことが大切だと思います。高学年の姿は、下級生にとって憧れであり、次のステップへの目標となります。

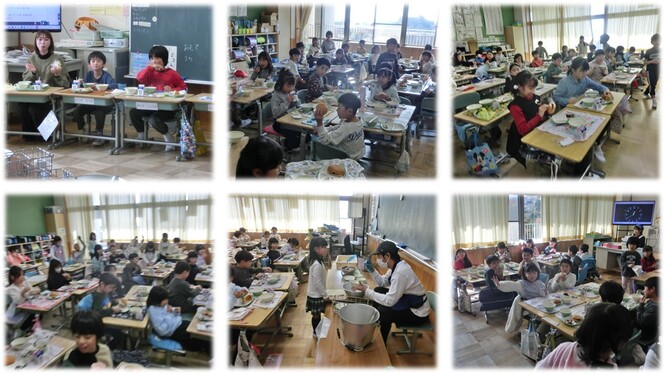

アンパンマンにちなんだ給食

11月20日は「ピザの日」です。イタリア王妃マルゲリータの誕生日にちなんで制定されました。1889年、王妃がナポリを訪れた際、ピザ職人がイタリア国旗の色を表現したピザを献上しました。そのピザは、トマトの赤・モッツァレラチーズの白・バジルの緑で彩られ、王妃は大変気に入り、このピザが「ピッツァ・マルゲリータ」と名付けられました。ピザは世界中で愛される料理ですが、その起源にはイタリアの歴史と文化が息づいています。

さて、11月20日(木曜日)の給食は「まるがたパン、牛乳、あんこ、きびなごのカレー揚げ、キノコとチンゲンサイのスープ」でした。子どもたちはまるがたパンの中にあんこを挟んで笑顔で食べていました。やなせたかしさんの「アンパンマン」にちなんだ給食です。やなせさんはアンパンマンの中で「正義はかっこいいものじゃない」というメッセージを込めています。今日の給食であんパンを食べたことをきっかけに、本当の正義とは何かを考えてみるのも大切ですね。

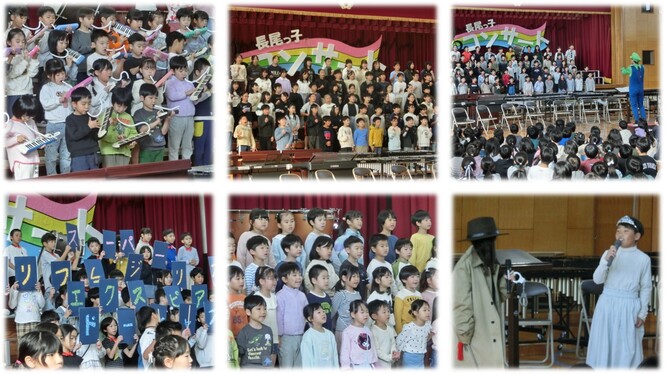

長尾っ子コンサート児童鑑賞日 第二部 開催!

11月19日は「リンカーンのゲティスバーグ演説の日」です。1863年11月19日、アメリカの第16代大統領エイブラハム・リンカーンが、南北戦争の激戦地ゲティスバーグで戦没者を追悼する「ゲティスバーグ演説」を行いました。わずか2分間、272語の短いスピーチでしたが、「人民の、人民による、人民のための政治」という言葉で、民主主義の理念を世界に示しました。この演説は、アメリカ史上最も有名なスピーチの一つであり、今もなお自由と平等の象徴として語り継がれています。リンカーンはこの日、国家の未来を「自由の新生」として語り、南北戦争を単なる内戦ではなく、民主主義の試練として位置づけました。この言葉は、現代の私たちにも「一人ひとりが大切にされる社会をつくる」というメッセージを投げかけています。

さて、11月19日(水曜日)長尾小学校では音楽の力があふれる一日となりました。体育館に集まった子どもたちの表情は、期待と緊張で輝いています。17日(月曜日)の第一部で歌や合奏を披露した児童は今日は鑑賞、その日に鑑賞した児童はこの日、歌と演奏を披露しました。オープニングの「はじめようコンサート」では、全校生の声が一つになり、体育館いっぱいに響き渡る歌声が、まるでリンカーンの言葉のように「みんなでつくるハーモニー」を感じさせます。音楽物語では、物語の世界に引き込まれ、子どもたちの表現力に会場が息をのみます。軽快な「ミッキーマウスマーチ」では、手拍子が自然に広がり、笑顔があふれました。和太鼓の力強い響きは、胸に響く迫力で、観客の心を揺さぶります。そして、最後の締めは6年生によるクラシック演奏。堂々とした姿、磨き上げた音色に、会場から大きな拍手が送られました。今日のコンサートは、単なる発表会ではなく、子どもたちが仲間とともに努力し、音楽を通して心を一つにする場でした。演奏を終えた子どもたちの笑顔には、達成感と誇りがあふれています。「一人ひとりが大切にされる」―リンカーンの言葉と同じように、音楽会もまた、みんなでつくる温かい時間でした。

一年生の教室では楽しそうな声が・・・

11月18日は「ミッキーマウスの誕生日」です。みなさんがよく知っているミッキーマウスがスクリーンに初めて登場したのは、今から約100年前の1928年11月18日。ディズニーの短編映画『蒸気船ウィリー』が公開された日です。この作品は、世界で初めて音と映像がぴったり合ったアニメーション映画で、映画史に大きな革命を起こしました。

ミッキーは、ウォルト・ディズニーが「オズワルド」というキャラクターの権利を失った後、新しいキャラクターを生み出そうと決意して誕生しました。当初は「モーティマー・マウス」という名前になる予定でしたが、妻リリアンの提案で「ミッキーマウス」と名付けられました。初期の声はウォルト・ディズニー本人が担当し、陽気な口笛と音楽で観客を魅了しました。

さて、1年生の教室を覗いてみると…算数では「繰り下がりのある引き算」に挑戦中。文章問題で引く数と引かれる数をしっかり確認してから、間違えないように計算していました。

生活科ではタブレットを使って、身の回りの物の名前を確認する学習。カフートというアプリを使って、クラス全員で力を合わせて楽しく取り組んでいました。ICTを活用した学びが、子どもたちの笑顔とやる気を引き出しています。

長尾っ子コンサート 児童鑑賞日 第一部

11月17日は「将棋の日」です。江戸時代の年中行事「御城将棋」に由来します。御城将棋とは、江戸城の御黒書院で将軍の御前で年に一度行われた公式対局で、八代将軍徳川吉宗が享保元年にこの式日を旧暦11月17日と定めました。出場できたのは将棋家元三家(大橋本家・大橋分家・伊藤家)のみで、格式ある儀式だったそうです。現代では、日本将棋連盟が将棋文化の普及を目的に「将棋の日」を制定し、全国でイベントが行われています。知恵と集中力を競う将棋は、日本の伝統文化として今も多くの人々に親しまれています。

さて、11月17日(月曜日)体育館で「長尾っ子コンサート」児童鑑賞日第一部を開催しました。本校は児童数が1000人を超えるため、全校一斉の鑑賞は難しく、児童向け・保護者向けともに2日間に分けて実施しています。第1部の幕が上がると、会場は一気に緊張と期待に包まれました。ステージに立つ子どもたちの表情は真剣そのもの。指揮者のタクトが振り下ろされると、澄んだ歌声が体育館いっぱいに広がり、観客席からは自然と手拍子が起こります。曲が進むにつれ、子どもたちの顔には笑顔があふれ、演奏する手にも力がこもります。最後の音が消えた瞬間、会場は大きな拍手に包まれ、子どもたちの頑張りに応える温かな空気が流れました。「練習の成果を出し切れた!」という達成感が、子どもたちの表情から伝わってきます。音楽がつなぐ心と心・・・その感動が、体育館いっぱいに広がったひとときでした。