2025年7月

高司中学校「第2回 学校運営協議会」 地域・学校 共有【めざす子ども像】「あいさつの出来る子ども」をめざして

7月23日(水曜日)

夏休みに入り、今日本校では、「第2回 学校運営協議会」を開催しました。

この学校運営協議会とは、本校がコミュニティ・スクール(「地域とともにある学校」)として、地域住民等と力を合わせてより充実した学校運営や教育活動を行っていくために必要な協議をし、取組を推進していく会です。今年度はPTA三役、地域代表、民生児童委員、保津委員、そして本校教職員で構成しています。

今日の協議会では、まず1学期の学校の取組の報告とともに2学期以降の取組や第1回目の協議会で確認をした地域・学校 共有の【めざす子ども像】「あいさつの出来る子ども」の推進について協議をしました。

特に、地域・学校 共有の【めざす子ども像】「あいさつの出来る子ども」の推進については、既に地域の広報誌でも周知されており、地域でも子どもたちとあいさつを交わすことを促していただいています。

今日の会では、どうすればあいさつがしやすい環境になるのかについての協議があり、一定の策を講じていく方向で確認がされました。

本協議会では、今後も保護者・地域・学校の協力のもと本校区の子どもたちの健全な育成にむけて持続可能な組織によって取り組みを推進していきたいと考えています。

夏休み「補習学習」 改めて基礎を固めています

7月22日(火曜日)

先週末に1学期の終業式を行い、夏休みに入り週明けの今日から学校では3日間の「補習学習」を実施しています。

朝、9時前になると事前に声をかけていた生徒たちが登校し、各学年ごとに空調の効いた教室で補習を始めました。

教室では教師がこまめに生徒の様子を見ながら、指導をしていました。中には「そうか。」と理解を示す言葉を発している生徒もいました。まずは夏休みの宿題を中心に進めることにしており、すみれ学級の生徒たちも課題である「ワッペンづくり」をみんなでしていました。2学期の始業式に提出できるよう取り組んでいきます。

「補習学習」は7月に3日間、8月も2学期始業式前に3日間予定しています。空調の効いた穏やかな空間で、改めて基礎を固めていきます。

がんばれ!! 高中生!!

吹奏楽部「兵庫県吹奏楽コンクール 西阪神地区大会」 4年連続金賞!! 県大会進出!!

7月20日(日)

夏休み入り2日目。運動部では各競技の阪神大会が行われています。

その中で、吹奏楽部も今日、三田市立総合文化センター「郷の音ホール」で行われた「兵庫県吹奏楽コンクール 西阪神地区大会」に出場しました。

本校吹奏楽部は、3年連続で同大会で「金賞」を受賞し、さらに昨年度、一昨年度と2年連続の「金賞最優秀グランプリ」に輝いています。今回も部員たちは「3年連続最優秀グランプリ」を目標に掲げ、この1年間、卒業した先輩たちに教えてもらったことをもとにチームワークを大切にしながら、個人の技術力、そして部としての演奏力のアップに取り組んできました。

そして臨んだ今日の本番。入場から緊張はあったものの今までやってきたことをみんなで一つになって出し切ろうという意気込みが部員たちの表情からも感じられました。

今回のエントリー曲は「謡と舞~冬から春への情景~」(作曲:福島裕和)という曲です。

この曲は青森の本州最北端の下北半島を舞台にしたもので、津軽海峡からの寒風吹く厳しい「冬」から徐々に芽生えの季節を迎える喜びに満ちた「春」にかけてのその情景を描いた曲です。

指揮のタクトの合図で始まった演奏は、深々とした冬の静けさの情景を会場全体に一気に響き渡らせました。そして徐々に季節の移ろいとともにテンポが速まっていき、春の訪れ、木々が芽吹きを祭りのお囃子のような華々しい響で表現しました。

緊張感の中ではありましたが、全員が集中力を切らすことなく鮮やかに下北半島の冬から春の情景を描ききりました。

演奏後の生徒たちはやり切った感でいっぱいでした。会場前で取った記念撮影も、そんな表情があふれているように感じました。

夕刻、発表された結果は、見事、4年連続「金賞」!!、県大会進出を決めました。残念ながら「3年連続最優秀グランプリ」とはなりませんでしたが、間違いなく今年度の吹奏楽部の最高の演奏でした。胸を張って良い結果です。

吹奏楽部は8月9日に行われる県大会に出場します。さらなる高みを目指し、今のメンバーでの最高の「高中サウンド」を楽しみながら創りあげてくれることを期待します。

1学期「終業式」 「時は金なり」「継続は力なり」

7月18日(金曜日)

4月からはじまった1学期も最終の日を迎え、今日は「終業式」を行いました。

式は暑さを考慮してwebで実施することになり生徒たちは各教室でテレビを見ながらの出席となりました。

校歌斉唱は各教室で起立をして行いました。

学校長の講話では1学期の生徒たちの成長を確認し、夏休みを迎えるにあたって「時は金なり」「継続は力なり」という2つのことわざを引用して、1日1日、その時その時を大切にし、何か1つでも継続的に取り組むことが出来れば、それは確実に力になり、充実した夏休みになるという話をしました。

式後の「伝達表彰」は夏季総体の市内大会を中心とした表彰となりました。まずはともに3位に輝いた女子バスケットボール部、女子卓球部の表彰、そして陸上部の市内大会の表彰を行いました。

最後に生徒指導担当からは夏休みにの過ごし方ついての注意事項を画像を交えて話しました。特に地域に出た際には社会のルールの中で生活するとこと、学校のように守られた環境ではないことについて話をしました。

41日間の夏休み。一人ひとりの生徒たちが計画的に生活をし、ひとまわり成長した姿で2学期を迎えられることを期待します。

1学期「大そうじ」みんなでピッカピカにしました

7月17日(木曜日)

1学期も明日、終業式となりました。

今日は夏休みを前にして大そうじをしました。

開始の時間になるとどのクラスも一斉に机、イスなどを廊下に出し、何も無くなった教室の床をみんなで磨き始めました。磨いている生徒たちは仲間とともに一生懸命に、そして少しおしゃべりもしながら楽しみながら磨いていました。

教室の床は見る見るうちにきれいになり、窓から入る光にピッカピカに輝いていました。

1学期の4ヶ月間、仲間とともに生活をした教室。毎日そうじをし、きれいにてきたつもりでしたが、それでもこうやってみんなでそうじすると教室が蘇ったようです。

高中の生徒たちはそうじをがんばります。これはこれまでの先輩たちが後輩にその姿を見せ、引き継がれてきた“誇れる高中”の大切な伝統です。

今日の大そうじもそれをしっかりと見せてくれました。

全校生徒のがんばりによって学校はきれいになりました。これで気持ちよく夏休みを迎えられます。

3年生道徳「手話」を学びました

7月15日(火曜日)

1学期もあと4日となりました。

そんな中、今日は3年生が道徳の授業で「手話」を学びました。

この3月に大阪教育大学を卒業された、ろうあ者の方を講師にお招きして実施しました。

授業では、最初に講師の先生の自己紹介があり、日本で使われている「手話」のことについてなどの説明を聞きました。

そしていよいよ「手話」体験です。まず、「指文字」を学びました。日本語の50音、一つ一つの表し方を教わり、自分の名前を表してみました。わずか数分の練習でしたが全員が見事に「指文字」によって自己紹介をすることが出来ました。

そのほかにも「おはよう」「こんにちは」という挨拶や、「ありがとう」「おつかれさま」などの「手話」を学び、最後は、「私の好きな~ものは~です。」を「手話」で表現しました。

わずか1時間の授業でしたが、わかりやすくご指導いただいたお陰で、3年生もあっという間に自分の名前を表現できたり、「好きなもの」を表すことが出来るようなりました。中学生の吸収力の素晴らしさにも感心しました。

「手話」も「外国語」と同じように人と人をつなぐコミュニケーションツールであること、そしてそれを身につけることで多くの人と話が出来き、共に生活をしていけるようなることを理解しました。

本校では、様々な障害がある人たちとも互いを尊重しあい、共に生活をしていける意識や能力の育成を目指し日々の教育活動を進めていきます。

吹奏楽部「中学校・高等学校 吹奏楽発表会」 青森県下北半島の情景を描きました♪

7月12日(土曜日)

運動部の夏季総体市内大会が終了し、続いては吹奏楽部が7月20日(日)に行われる吹奏楽コンクール西阪神地区大会に臨んでいくことになります。

それに向けてのリハーサルの機会、そして現状の確認の機会ともいえる「中学校・高等学校 吹奏楽発表会」が今日、川西キセラホールで行われ、本校吹奏楽部も出場しました。

今日演奏した曲はもちろん今年のコンクールエントリー曲、「謡と舞~冬から春への情景~」(作曲:福島裕和)です。

この曲は青森県下北半島を舞台にした曲で、津軽海峡からの寒風吹く厳しい「冬」から徐々に芽生えの季節を迎える喜びに満ちた「春」にかけてのその情景を描いたものです。

プログラム4番で舞台に上がった本校吹奏楽部。緊張感の中、始まった演奏は、冬の静けさを描きながら、そして後半になるにつれてテンポも上がり、祭りのお囃子のような響が春を感じさせました。

4月に行われた「フレッシュコンサート」でもこの曲を演奏しましたが、その時から比べても下北半島の情景がより鮮やかに思い浮かべるこの出来る演奏になっていました。

いよいよコンクールまであと1週間となりました。今日の演奏をしっかりと分析し、本番に向けてさらに高みを目指して準備をしてほしいと思います。そしてコンクール本番はメンバー全員で力を合わせ、今年度の「高中サウンド」による「謡と舞~冬から春への情景~」を会場いっぱいに響かせてくれることを期待します。

1学期「期末懇談会」始まりました

7月11日(金曜日)

1学期も残すところあと1週間となりました。

今日から本校では1学期の「期末懇談会」がはじまりました。

1学期の期末懇談会、1.2年生は今学期の生活を振り返り、2学期に向けての確認をします。3年生はいよいよ進路についての話をしていくことになります。

初日となった今日も、お暑い中、保護者の皆さまにお越しいただきました。誠にありがとうございます。

3年生のフロアでは、少し緊張しながら教室に入っていく生徒の姿をみかけました。

本校では、今回の懇談会を2学期に以降行の生活につなげていけるよう、丁寧にお話をさせていただきたいと考えています。

すみれ学級作品 「朝顔」が咲きました いよいよ夏です!!

7月9日(水曜日)

今学期もあと1週間あまりとなりました。

この1学期は、すみれ学級の作品をたくさん紹介してきましたが、7月に入りまたもや新しい作品が展示されました。

7月は「朝顔」です。朝顔にある青や紫、そして赤などの色の折り紙をたくさん使いました。折り紙をいったん丸めて、そして開いて「朝顔」のように丸く切り取っているようです。朝顔の葉もしっかりとその形に切り取っています。

「朝顔」ってどんな色で、どんな形をしているのか、葉っぱの形は変わっているね。そんなことを一つ一つ学びながら作っています。

このように作業を通すことで、体の動きとともに様々な知識を身につけていきます。

美術部 仲間にエールを込めた作品を前に記念撮影

7月7日(月曜日)

運動部の夏季総体の市内大会が先週末に終了しました。

本校では今回の総体に向けて6月27日(金曜日)に部活動壮行会を行い、全校生で仲間の健闘を祈りましたが、その際に、舞台を飾ったのが画像にある作品です。

これは美術部が作成したものです。本校の美術部は毎年、部活動壮行会の際に、大会に出場する仲間へエールを込めて作品を制作しています。

今回も大きな作品を作ってくれました。この作品は「円」を形取ったもので、ここには「それぞれ競技は違っても高中としてひとつになって挑んでいく」という想いを込めました。さらにそれぞれの競技の躍動感をピクトグラムで表現しました。

美術部は個人の活動が多い部ですが、この壮行会に向けての取り組みは美術部としても部員一丸となり、チームとして取り組むことになり、部としても記念の作品となります。

今日はその作品をバックに、制作に携わった部員みんなで記念撮影をしました。

みんな良い顔をしています。

今後、美術部は、文化発表会に向けての取組に移っていきます。

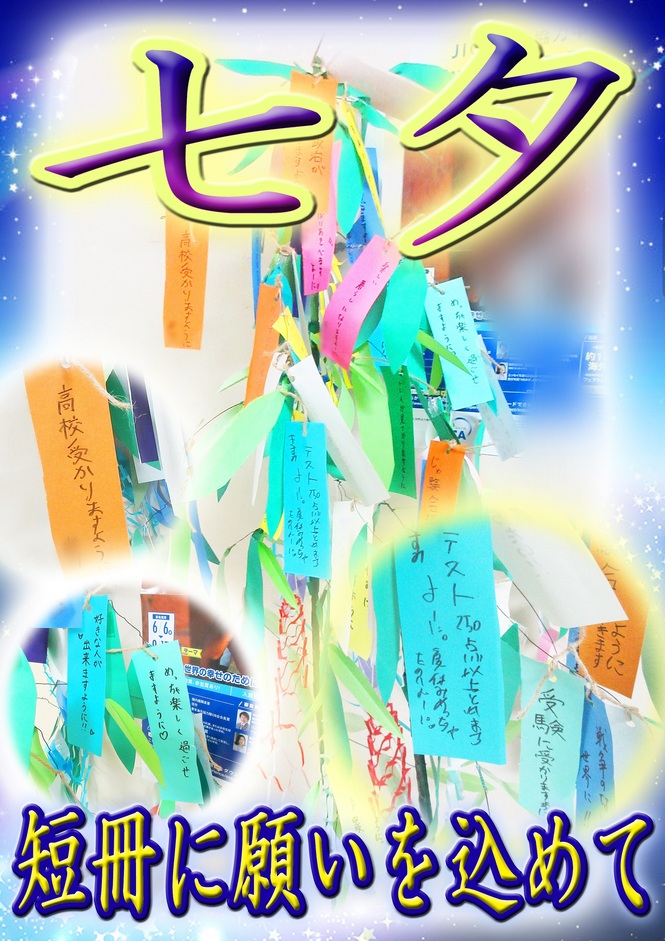

七夕 ―短冊に願いを込めて―

7月7日(月曜日)

今日は、7月7日、七夕の日です。

外は厳しい暑さが続き、すっかり夏模様ですが、校舎の中は少しでも涼しさを感じられるようにと、先週から笹の葉を飾ってもらっています。

この笹の葉、すみれ学級の生徒が去年作ってくれたものですが、それに本校のスクール・サポート・スタッフが少し手を加えて、職員室前に飾ってくれました。

七夕が近づくにつれて、生徒たちはこの笹の葉を見つけると思い思いに短冊に願いを書き笹の葉に飾っていきました。

「夏休み楽しく過ごせますように」「テスト250点以上取れますように」「受検に受かりますように」などなど・・・、中学生らしい願をたくさん書いてくれました。

自分の願いを言葉にすることも意識をしながら生活すること繋がるものだと思います。

一人ひとりの願いが叶いますように・・・。

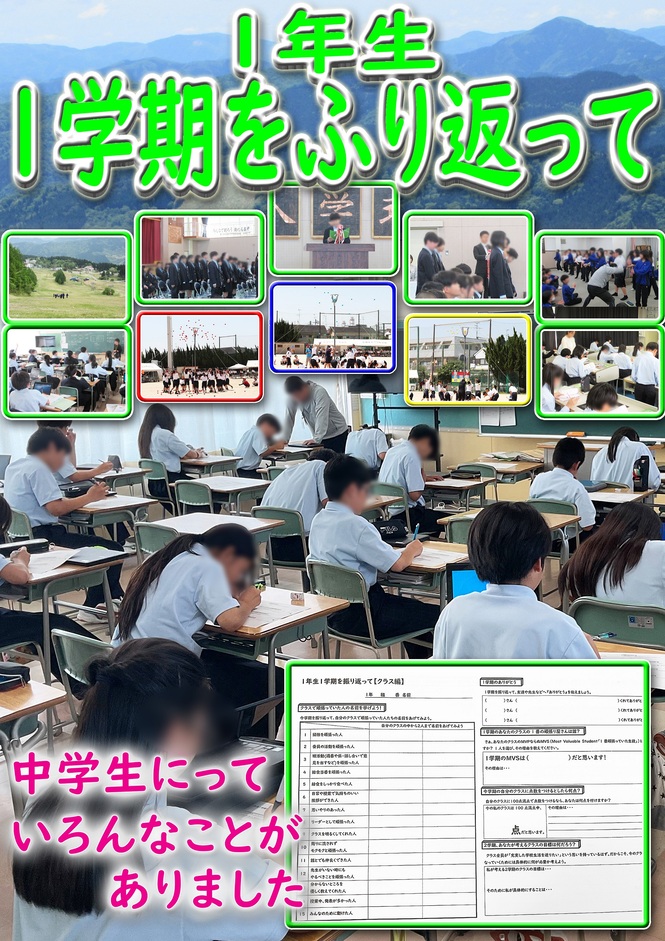

1年生「1学期の振り返り」をしました 今学期はいろんなことがありました

7月7日(月曜日)

1学期も残り2週間となりました。

このような中、1年生は「1学期の振り返り」をしました。

1年生にとっては、この1学期、目まぐるしい4カ月であったと思います。中学生になって新たな仲間との生活が始まり、授業や部活動などをはじめ中学校の生活を学びながら、転地学習や体育大会などの大きな行事にも取り組みました。そして先月は中学生として初めての定期テスト(期末テスト)にも臨みました。

たくさんの「初めての・・・」を経験して、中学生としてのふるまいも理解していきました。

今日はそんな1学期の自分のクラスの状況を、一人ひとりが振り返りました。「掃除をがんばった人」「委員の活動をがんばった人」など「~をがんばった人」という質問にクラスのみんなを見渡しながら書き込んでいきました。

みんなの頑張りを称えるとともに、一人ひとりも今後の生活に向けて意識を高めました。

3年生「第1回進路説明会」、2年生「トライやる・ウィーク説明会」、1年生「学級懇談会」を行いました

7月4日(金曜日)

今日、「授業参観」のあとは、3年生は「第1回進路説明会」、2年生は「トライやる・ウィーク説明会」、そして1年生は「学級懇談会」を行いました。

それそれに多くの保護者の皆さまにご参加いただきましたが、特に、3年生は「進路説明会」とあって実施した教室もいっぱいになっていました。

3年生の「進路説明会」は第1回目です。進路を決定していくにあたっての心構えからお話しし、そして公立高校の受験の仕方、私立高校の受験の仕方などについて、基本的なところからご説明しました。

2年生は9月29日から10月3日までの5日間で実施を予定している「トライやる・ウィーク」について説明をしました。現状、2年生はお世話になる事業所を決める作業をしており、今学期中には決まる予定です。説明会ではそういた状況や5日間の取組などについてご説明しました。

そして1年生は、「学級懇談会」という形を取りましたが、ます5月に行った「転地学習」の映像ご覧いただき、その後、各クラスの1学期の様子を担任からお話しさせていただきました。

どの学年もたくさんの保護者の皆さまにお越しいただけることは大変ありがたいことです。今後も本校では学校の様子を出来る限り逐一お伝えし、保護者の皆さまと情報を共有しながら教育活動を進めていきたいと考えています。

7月「授業参観」 暑い中、多くの保護者の皆さまにお越しいただきました ありがとうございました

7月4日(金曜日)

今日、本校では:「授業参観」を実施しました。

本校では、原則として毎月、保護者の皆さまに本校の教育活動の様子をご覧いただくように、授業参観や行事などを計画しており、今月は「授業参観」で生徒たちの様子をご覧いただきました。

7月に入り暑い日が続いており、今日も朝からとても暑い日となりました。それでもどの学年も多くの保護者の皆さまにお越しいただくとこが出来ました。

これまでは廊下でご覧いただく方が多かったのですが、今日は教室に入っていただいてるかたもたくさんおられて嬉しかったです。生徒たちにとっては、そばでお家の方が見ていただいているのは実は嬉しいものなのです。

生徒たちも各教室でしっかりと授業に参加し頑張っている様子がありました。

暑い中、お越しいただきました保護者の皆さま、ありがとうございました。

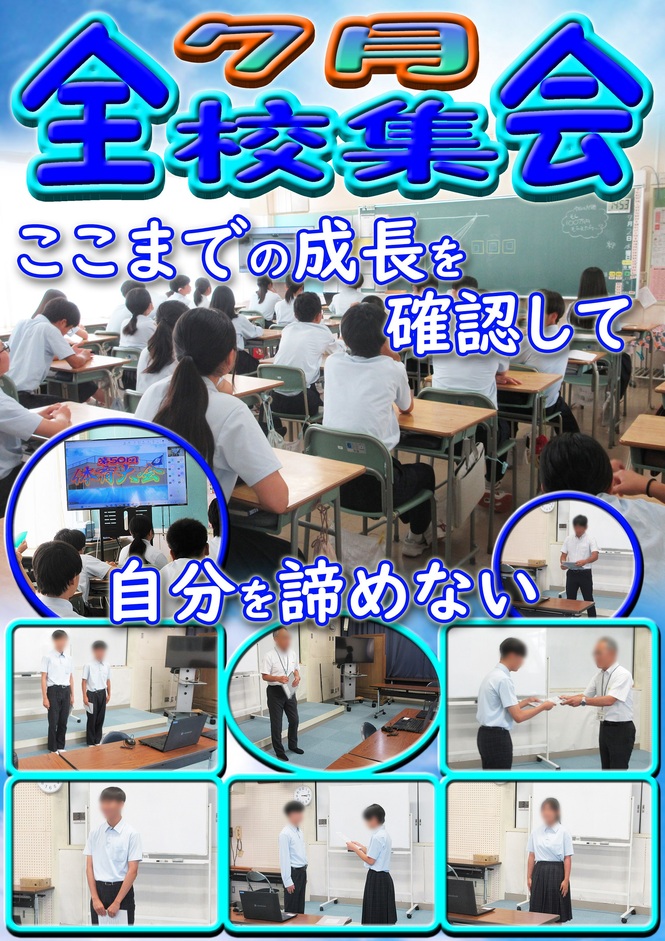

7月「全校集会」1学期のここまでの成長を確認し、残り3週間の生活の仕方を考えました

7月2日(水曜日)

7月に入り、1学期も残すところ3週間となりました。

そんな中、今日は7月の「全校集会」を6校時に行いました。ここ数日の暑さを考慮してWebによる「全校集会」とし、生徒たちは各教室で集会に参加しました。

はじめに学校長からは、4月のから各クラスが新たなメンバーで始まり仲間づくりを大きな目標として取り組んできたところで、それぞれにその成果が現れていることを例をあげて紹介しました。そのうえで、「「今は出来ない」を「絶対できない」と間違えないように」という精神科医の斉藤茂太さんの言葉を引用し、これまで出来なかったことが出来るようになっている生徒の皆さんがいることを忘れず、「自分を諦めない」という意識を大切にして、残りの3週間もしっかりと生活をしていこうという話をしました。

続いて、「伝達表彰」では、男子のバスケットボールで芦屋市宝塚市の選抜チームに選ばれた生徒の表彰をしました。

最後に生徒会からは、まず健康委員会は先日おこなった「熱中症対策○×クイズ」で最高得点をとった3年3組の表彰をし、改めて熱中症には気をつけて対策を講じていきましょうと訴えました。生活委員会からは今年度の「校則検討」にむけてのスケージュールについて説明がありました。

今月は暑さ対策をしっかりとして、充実した1学期だったといえるよう協力して生活をしていきましょう。

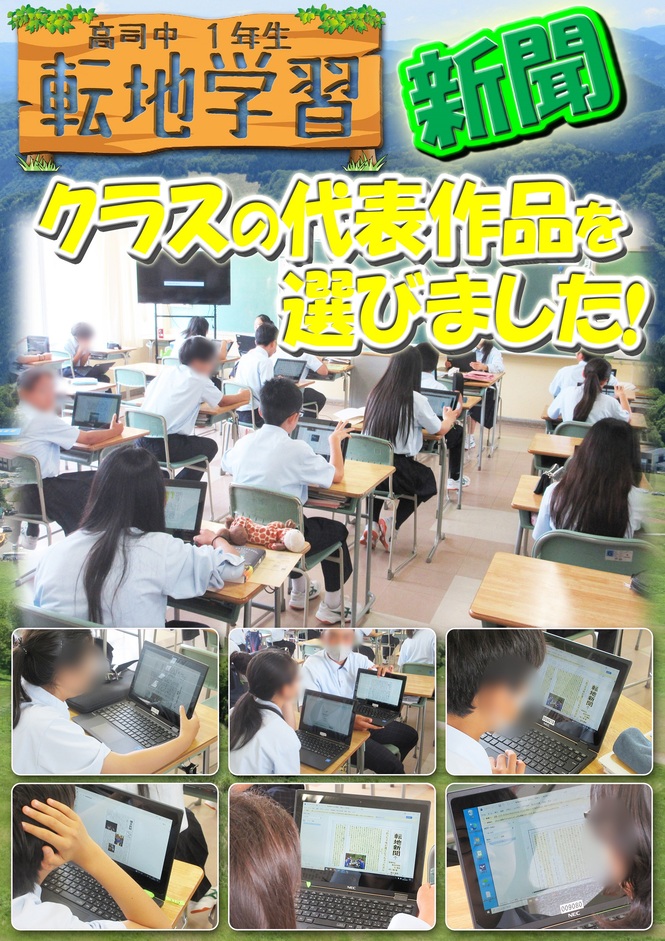

1年生「転地新聞」クラスの代表作品を選びました!

7月1日(火曜日)

1学期も最終月、7月に入り、今学期も残すところ3週間となりました。

梅雨も明け、早くも夏を感じる気候です。

5そんな中、今日の1校時、教室を巡っていると1年生はどのクラスもタブレットを開いて、一生懸命に画面に見入っていました。尋ねてみると月に行った「転地学習」をふり返って作った新聞のクラス代表作品を決めているとのことでした。

1年生は5月16日から17日の一泊二日でハチ高原で「転地学習」を行いました。実施後、その内容を「転地新聞」というタイトルで一人ひとりがタブレットを使って作成してきました。

今日はそれぞれの生徒が作成した作品の中からクラスごとに3つの作品を選びました。クラスメイトが作成した新聞を読み、自分が良いなと感じた作品に投票する形で選びました。

1各クラスから3作品が選出され、計9作品が揃うことになります。今後はその中からベストを決めていきます。

一つ一つの作品は、各生徒が「転地学習」で感じたことを一生懸命にタブレットを使って作成したものです。その取組は素晴らしいものでした。

こういった取組の積み重ねで、1年生も一歩一歩成長していってくれることを期待します。