2025年10月

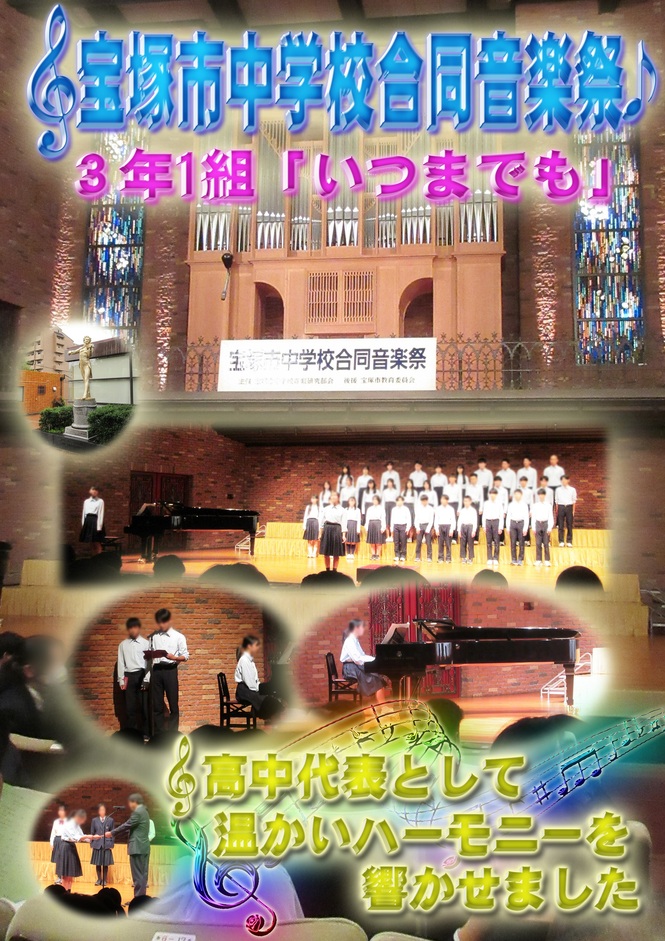

「第43回 宝塚市中学校合同音楽祭」3年1組の温かいハーモニーを響かせました

10月31日(金曜日)

今日、清荒神にあるベガホールで「第43回 宝塚市中学校合同音楽祭」が開催され、先週行った「文化発表会」の中での「合唱コンクール」で見事に最優秀賞に輝いた3年1組が高司中学校代表として出場しました。

この音楽祭は、市内各中学校で行われた「合唱コンクール」で最優秀賞や金賞に輝いたクラスが学校代表としてベガホールという音楽専門のホールの舞台に立ち演奏するという催しです。このような特別な経験によってさらに音楽の素晴らしさや楽しさを感じることを目的としています。

午前の部、午後の部の2部制で行われ、市内の中学校が6校ずつが出場します。本校3年1組は午前の部の3番目に出場しました。きらびやかなライトに照らされた舞台にあがった生徒たちはやはり緊張の様子がありました。でも、合唱前のクラス紹介の生徒が立派にアナウンスしてくれたことでみんなの度胸も決まりました。

指揮がはじまるとそれにあわせてピアノ伴奏が入り、そして「わすーれられーないー・・・」のハーモニーがホールに広がりました。曲が進むにつれて、生徒たちの表情も柔らかくなり、自分たちの歌を大切にそして丁寧に歌っている様子がありました。曲が進みフィナーレの「ふるさとーよー ふるさとーよー」は会場にいる人たち一人ひとりの脳裏に故郷の光景が浮かぶようでした。エンディングのピアノの演奏が終わる拍手が会場を包みました。 「歌い切った・・・」。満足げな表情で舞台からおりる生徒たち。とっても感動しました。

今回、3年1組は高司中学校の代表として、「誇れる高中」の姿を市内各校に示してくれました。優しさを感じる1組のメンバーだからこそ奏でられる温かいハーモニーでした。この音楽祭は1組のメンバーにとっても一生心に残るものになったと思います。 3年1組の皆さん、お疲れ様でした。そして、ありがとう!!

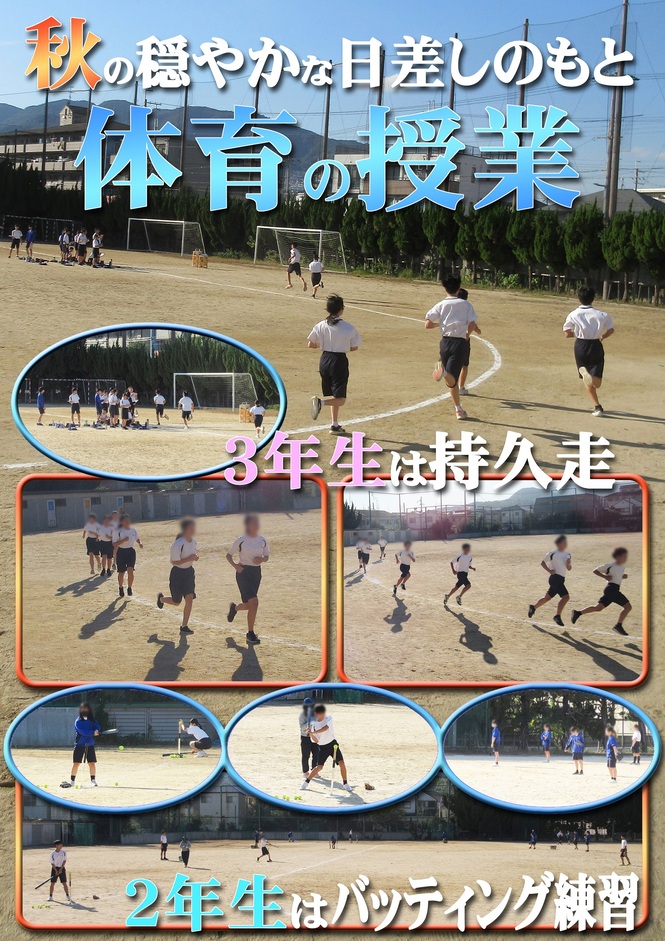

秋の穏やかな日差しのもと「体育の授業」を行っています

10月30日(木曜日)

秋を感じる気候になってきました。

先週に文化発表会を終えた本校は通常の生活に戻っています。

今日の午後はまさしく小春日和といえるような、穏やかな日差しが学校いっぱいにふりそそぐ中、グウランドでは体育の授業で5時間目は2年生、6時間目は3年生が取り組んでいました。

2年生はソフトボールの取組の中でのバッティング練習の授業をしていました。教師からバッティングの形を教えられると素晴らしい打球が飛ぶようになり、嬉しい表情を浮かべていました。

3年生は持久走の授業です。暑さも峠を越え、過ごしやすい気候になったことで行っています。2人組を組み、前半後半で、前半に走る生徒、後半に走る生徒を決め、走らない時は走っているペアの生徒の周回を伝えタイムを記録します。スタートすると「がんばれー!!」「ファイトー!!」の声がグラウンドに響いていました。

穏やかな日差しに中で、一生懸命に走る生徒、応援する生徒と、まさしくこの時期の学校の風景がありました。

少しずつ、キンモクセイも香ってきました。

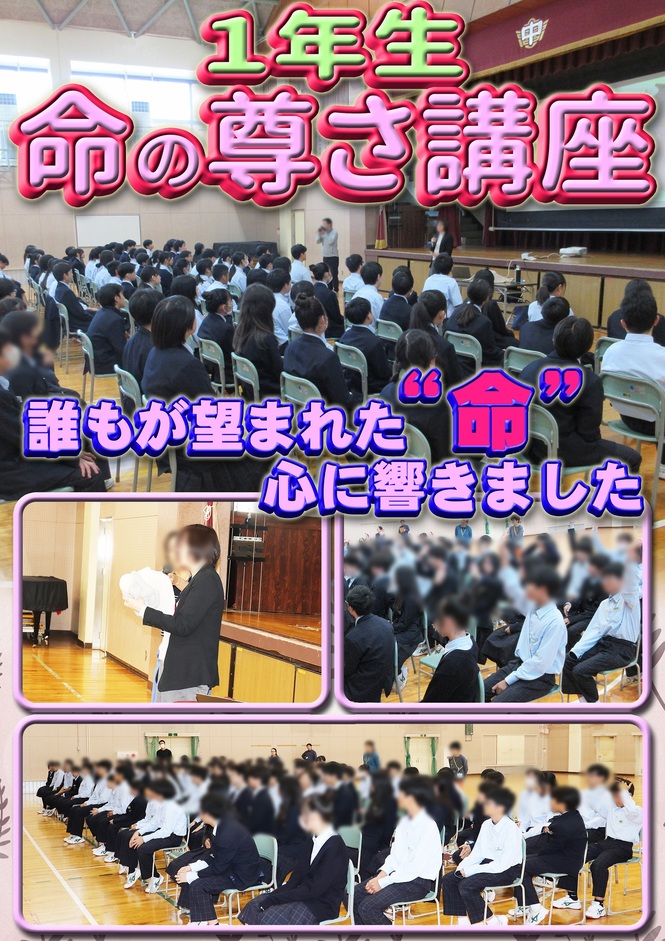

1年生「命の尊さ講座」 改めて自分の命、周りの人の命の尊さを学びました

10月29日(水曜日)

1年生は今日、「命の尊さ講座」を受講しました。この講座、本校では毎年実施しており、1年生が受講します。今回も「いのちの語り隊」として学校等でお話をする活動されている助産師さんを講師にお招きしてお話をしていただきました。

前半、冒頭に助産師について妊娠から出産、育児まで母子の健康を支えるなどの仕事をするという説明をしていただきました。本題に入り、人間はどのようにして生まれてくるのか、それに関わるお母さんや赤ちゃん、それぞれの立場の気持ちなども交えながらお話しいただきました。

すべての命は望まれて生まれてくるものであり、すべての命はかけがえのないものであることを学びました。

後半は、思春期の心の変化、男女交際について大切にしておかなければならないこと、心得ておかなければならないことなどのお話を伺いました。

最後には、自分らしく生きること、そして自分と同じように周りの人を大切して、お互いが尊重し合える社会を作っていくことの大切さを教えていただきました。

1年生にとっては、自分たちの年代の心の中や友だち付き合いなどイメージのしやすい大切なお話をお聞きすることが出来ました。

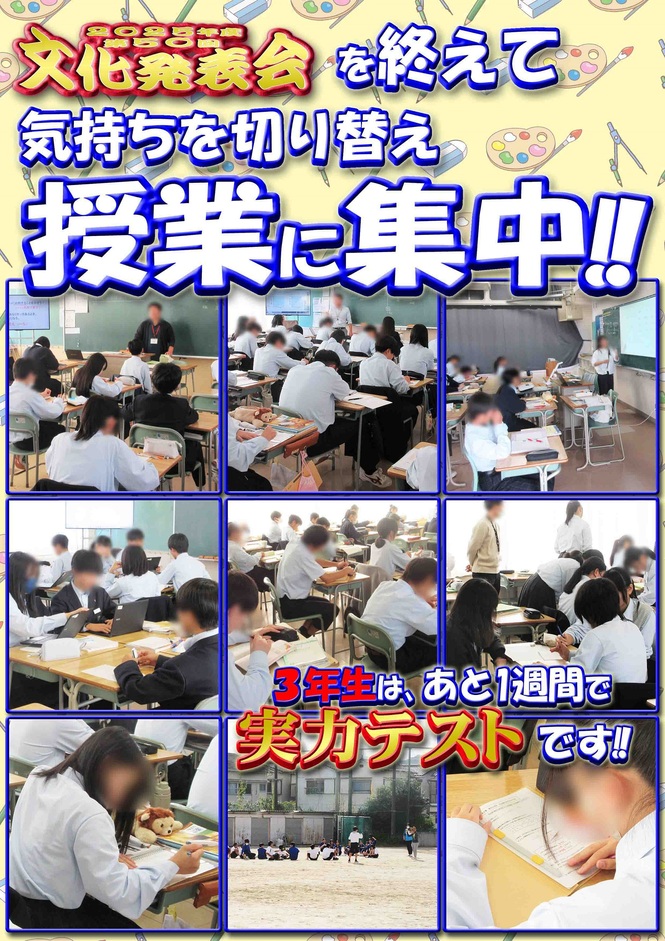

文化発表会を終え、気持ちを切り替えて授業に集中いています

10月28日(火曜日)

本校は先週金曜日、今年度の文化発表会を生徒のがんばりによって素晴らしい行事にすることができました。

そして週が明け、生徒たちは文化発表会で培った力をもとにこれからの下半期の生活を進めていくことになります。各学級でも担任より、みんなでがんばった文化発表会の取組に価値をもたせるにはこれからの生活が大切だという話をしました。

このような状況の中、今日、校内を巡ってみると各クラスともに気持ちを切り替えて授業に臨んでいる様子がありました。特に3年生は進路に関わる実力テストが来週に控えています。そのこともちゃんと意識できているように意欲的に取り組んでいました。

2学期も後半になる中で、まずは落ち着いた環境の中で学習に取り組み、学習面をはじめ様々なことに対して力を蓄えていってくれることを期待します。

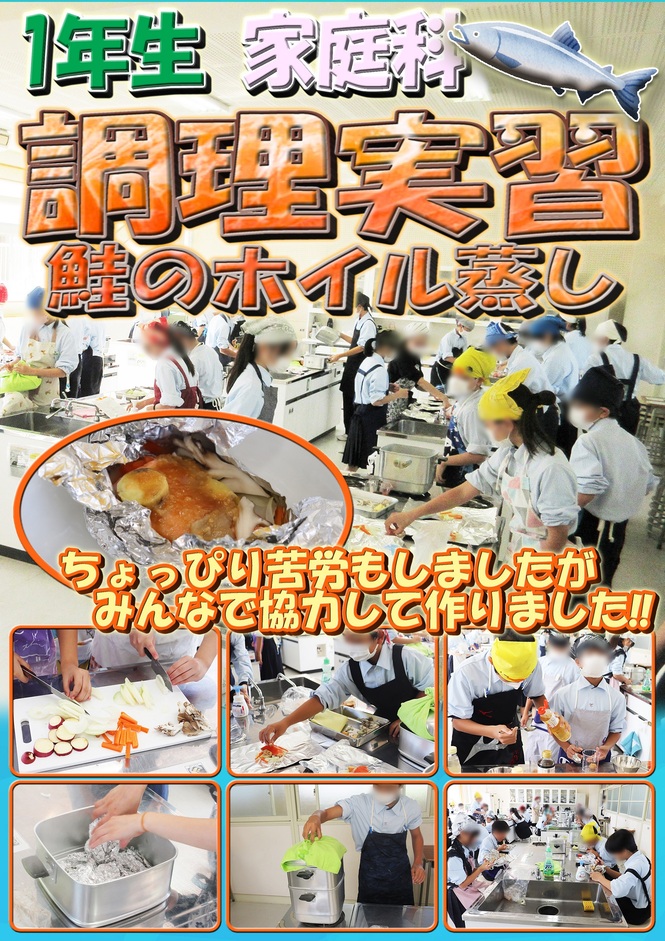

1年生調理実習「鮭のホイル蒸し」を作りました

10月27日(月曜日)

今日、1年生は家庭科の授業で調理実習として、「鮭のホイル蒸し」を作りました。

中学校ではじめての調理実習です。作業前、「鮭ってサーモンのこと?」と聞く生徒もおり、“今の子”を感じさせながらの作業開始となりました。

生徒の中には包丁を握るのも初体験、何より蒸し器を見るのは初めてという生徒もいて、食材を切るのもぎこちなさがありましたが、それでも班のメンバーと協力をしながら、なんとか1時間で「いただきます」までこぎ着けました。

作る作業はちょっぴり苦労しましたが、班のみんなで協力をしながら取り組む様子は、先週行った文化発表会をはじめ、様々な行事などを仲間とともに経験をしたその成果が表れているように感じました。

料理を作れることは生きていく上でとっても大切なことです。今日、実習したことはお家でもやってみて、これからの生活の中でも役立ててくれればと思います。

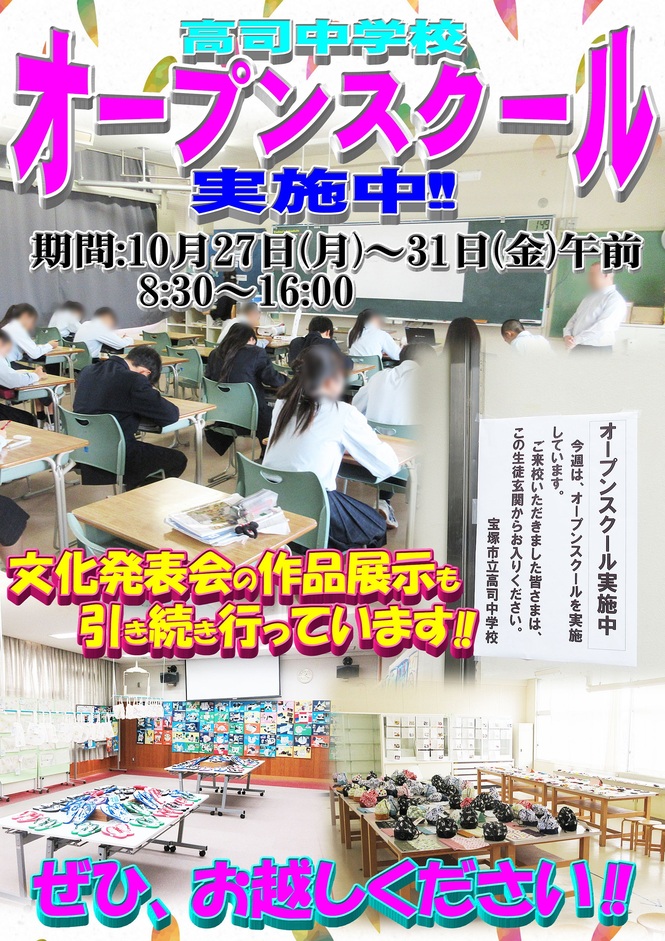

「オープンスクール」実施中

10月27日(月曜日)

本校では今日から金曜日までオープンスクールを実施しています。

先週金曜日に行った文化発表会での作品展示も引き続き行っています。

生徒の普段の生活の様子、授業への取り組みなどなどご覧いただければと考えています。

時間帯は始業時間の8時30分から終業時間の16時00分までとさせていただきます。

保護者、地域の皆さま、お時間がありましたらご来校いただき、生徒たちの様子、本校の取り組みの様子をご覧ください。

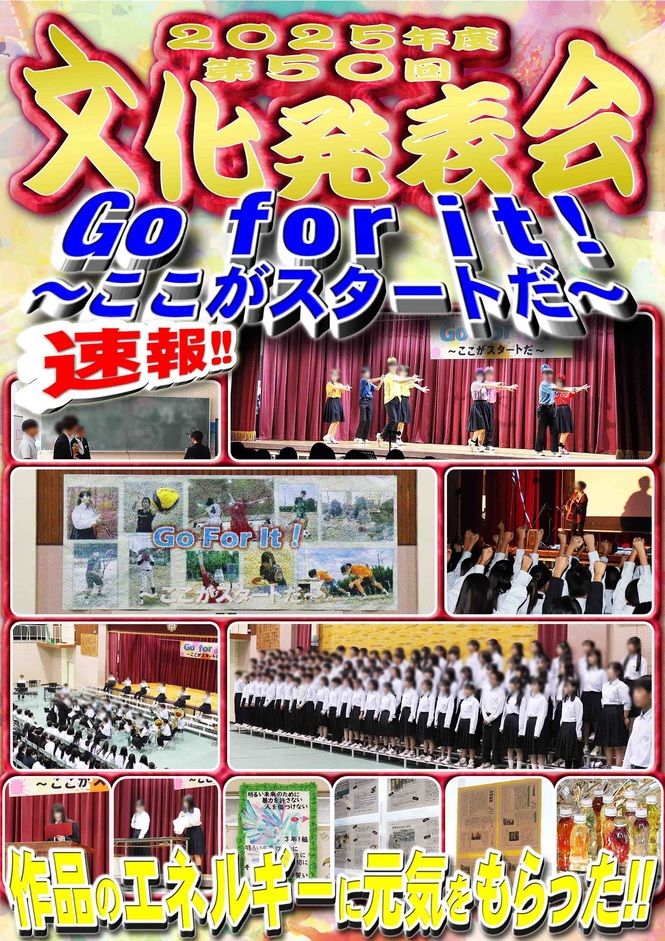

「2025年度 文化発表会」速報!! 作品のエネルギーに元気をもらった!!

10月24日(金曜日)

今日、本校では「2025年度 文化発表会」を開催しました。少しずつ肌寒さも感じるようになり、まさしく「芸術の秋」にふさわしい気候のもと実施することができました。

朝早くからたくさん保護者の皆さま、地域の皆さまにご来校いただく中、定刻に開会行事がスタートしました。

生徒会役員が作成した動画が流れると一気に会場は盛り上がりを見せました。 生徒会会長の開会のあいさつでは、今回のスローガン「Go for it! ~ここがスタートだ!~」が紹介され、文化発表会の始まりを勢いづけました。

午前中の大きなプログラムは「合唱コンクール」です。各クラスはこれまでの音楽の授業で教わったものをもとに、2週間足らずの期間、担任ととも各クラスで放課後の練習に取り組んできたました。今日は、その成果を発表しました。緊張もあったとこと思いますが、どのクラスの発表からも、これまでの取組の中でのドラマが感じられる発表でした。その中でも最後の全校合唱で歌った「群青」はさすがでした。今年度の高中生全員の想いのこもった歌声を体育館いっぱいに響かせました。

お昼の時間の展示発表も盛りだくさんの内容で、今年度の生徒たちの頑張りや個性があふれる作品を楽しむことが出来ました。

午後のステージ発表。初めてのPTA企画では「ちめいど」さんのミニコンサートが行われました。命の大切さそして前を向いて生きていくことの大切さを学ぶこともでき、楽しいコンサートでした。「生徒会企画」では全校生で楽しいひとときを過ごし、最後のプログラム、吹奏楽部の演奏では会場が一体となる素晴らしいフィナーレとなりました。

生徒会役員がみんなで楽しむことを念頭において、練りに練った進行で進められた今回の「文化発表会」。スローガンであった「Go for it! ~ここがスタートだ!~」のとおり、発表された様々な作品のエネルギーから元気をもらい、「ここからスタートだ!」「これからもがんばっていこう!」と皆で感じられた「文化発表会」となりました。

今回の「文化発表会」の詳細は「特集」として後日お伝えします。

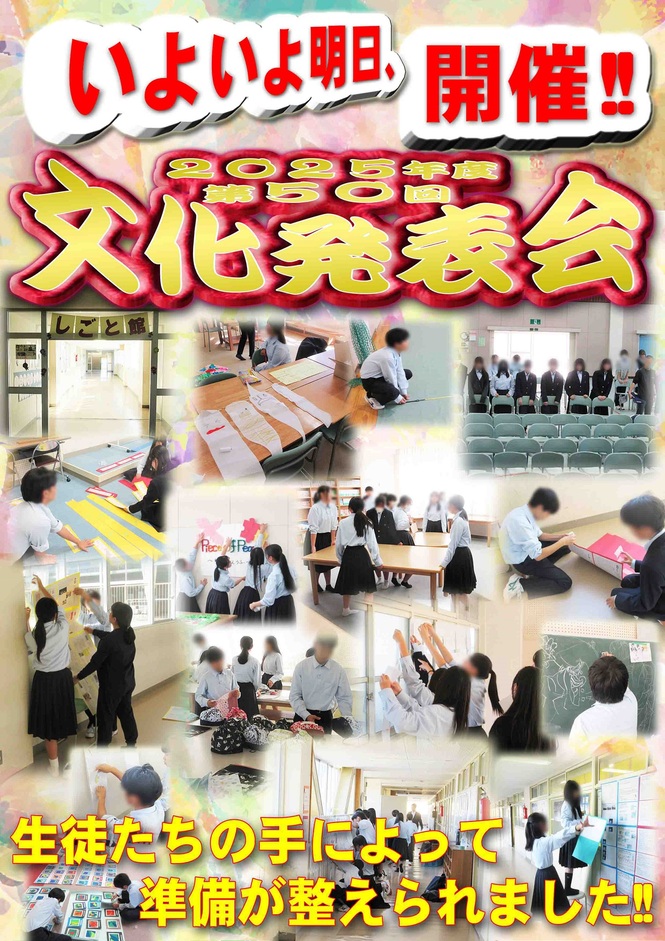

いよいよ明日、開催!! 「2025年度 文化発表会」 生徒の手によって準備が整えられました!!

10月23日(木曜日)

先週から準備を進めてきた「文化発表会」がいよいよ明日、開催です。

前日となった今日、生徒たちは午後からそれぞれの役割に分かれて準備を行いました。担当の教員から指示を受けると、一人ひとりが精力的に動いていました。

その準備も楽しそうで、今回の「文化発表会」を成功させたいという思いをもって皆が動いているように見えました。

今回の各展示会場は、この度の万博にちなんで「~パビリオン」や「~館」と呼ぶことに決めました。予定の時間にはすべてのパビリオンが開館できる準備ができました。さすが高中生です!!

いよいよ明日、開催となった「2025年文化発表会」。高中生の才能があちらこちらで開花します。乞うご期待ください。

保護者の皆さま、地域の皆さまのご来校をお待ちしております。

開会式を行う体育館の開場は、8時30分です。よろしくお願いします。

3年生「地域防災実技講習」 防災時に役立つ実技を教えていただきました

10月22日(水曜日)

3年生は9月に地域の防災担当の方を講師にお招きして「地域防災講座」を受講しました。高司中学校区の地形の特性から大雨をはじめとする災害時にどのような被害が想定されるのか、さらには中学生として“助ける立場”として動く必要があることなどを教えていただきました。

今日はその第2弾として、実際に災害などが起こった場合に役立つ行動等の実技を教えていただきました。

講師としてお越しいただいたのは、宝塚市西消防署南部出張の署員の方、市の福祉関係の方、そして前回に引き続き地域の防災担当の皆さまでした。

体育館で各クラス1時間ずつの授業として行いましたが、その中では、車いすの扱い方、災害時などで使う紐の結び方、そして毛布と棒を使っての手作り担架の作り方と使い方についてグループに分かれて教えていただきました。

車いすは、多くの生徒が目にしたことがありますが、実際に押してみたり、座ってみたりするのはほとんどの生徒が初めてでした。段差を上げ下ろしする体験もしましたが、わずかな段差であっても乗っている側はとても怖く感じることなど、実際にやってみて分かったことがいくつもありました。

今日体験した内容は、使う機会がないことが一番良いのですが、でもいつ何が起こるか分かりません。いざという時に、今日の実技体験が役立てばと考えています。

「文化発表会」に向けて 「合唱コンクールリ」ハーサルを行いました

10月21日(火曜日)

朝晩は肌寒さを感じるようになり秋を思わせる気候になりました。様々な芸術や文化を楽しむには最適な季節になってきました。

このような中で、いよいよ4日後に迫ってきた「文化発表会」。その中でも大きプログラムの一つ、「合唱コンクール」のリハーサルを今日、会場となる体育館で行いました。

各学年が3年生、2年生、1年生の順に2時間ずつ割り当てられ、体育館で行ったリハーサル。クラスの合唱は初めて他クラスの人たちの前で歌う機会でもあり、緊張いっぱいのリハーサルとなりました。

練習は教室や廊下が主で、比較的小さなスペースで練習をしていたことから、体育館という大きなスペースで、さらには人前で歌った場合に自分たちの気持ちがどうなるのか、また歌声がどのように響き、伝わっていくのか、それが分かる初めての場にもなりました。

一クラスごとに行ったクラス合唱は多少のぎこちなさはありましたが、緊張の中で精一杯の合唱をしました。

各クラスの合唱を終え、他クラスの合唱も聴いた生徒たちはそれぞれに感じるところがあったようでした。

クラス合唱のリハーサルが終わると、全校生徒で合唱する「群青」の練習も行いました。本校のひとつの伝統となっている「全校合唱」を今日はそれぞれの学年で練習しました。一昨年、昨年と経験をした2,3年生、初めてこの曲を歌う1年生とそれぞれの学年のらしさが出ていました。全校合唱は全校生そろってのリハーサルは行いません。本番一発勝負です。今回はどんな“高中ハーモニー”を響かせてくれるか楽しみにです。

今日行ったリハーサルを経て、各クラスが感じたことをもとにあと3日、どのような練習をするかで本番は異なった結果になることがほとんどです。

いずれのクラスも本番に向けて、自分たちの最高のハーモニーを響かせるよう、精一杯に取り組んでいくことを期待します。

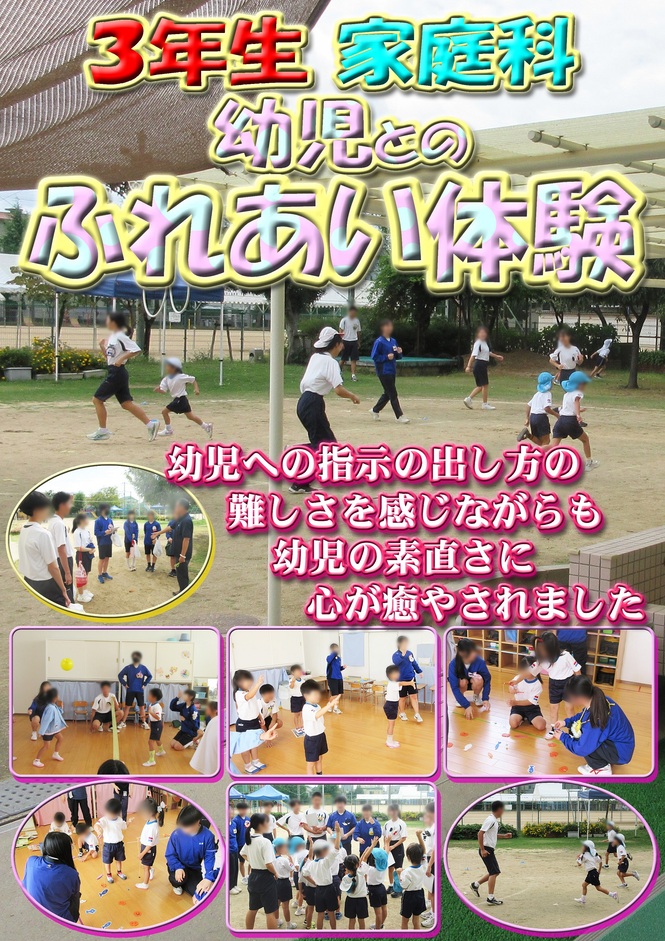

3年生 家庭科「幼児とのふれあい体験」 園児の素直な笑顔に心が癒やされました

3年生の家庭科では保育学習の一環として、中学生が乳幼児と直接かかわる体験型の学習として「幼児とのふれあい体験」を計画しています。

ふれあう対象は本校区内にある末成幼稚園の園児の皆さんです。この取組、昨年度から実施しているものですが、末成幼稚園からも園児も喜んでいて良い刺激になるということで快くご協力をいただいています。

今年度も3年生3クラスが3週間にわたってひとクラスごとに1時間程度、幼稚園を訪問し、実習をさせていただきました。

それぞれのクラスはこの日にむけて、班ごとにどのような内容で幼児と遊ぶのかを検討し、幼児への遊び方の説明の仕方を考えたり、小道具などを用意したりしました。

そして今日は、3クラスのうち最後のクラスが幼稚園を訪問しました。

園長先生にご挨拶をして、早速班ごとに分かれて園児と初対面。園児のニコニコした表情とは対照的に3年生の緊張感いっぱいの表情が印象的でした。

いよいよ考えてきた遊びのスタートです。まず、どのような遊びをするのかをシナリオをもとに説明をしました。一生懸命にシナリオを読みながら伝えようとしますが園児たちはキョトンの表情。それでも遊び始めると笑顔いっぱいになってくれて、その様子を見て3年生も安どの表情とともに笑顔で一緒に遊ぶことができました。

わずか1時間程度の取組でしたが、園児に分かりやすく伝えることの難しさを感じながらも、園児の素直な笑顔に心が癒された時間となりました。

園長先生には園児をあずかるうえで気をつけていることなども教えていただくことができ、今回も3年生にとっては大人になるための貴重な学習の場をいただきました。

末成幼稚園の園児の皆さん、そして教職員の皆さま、本当にありがとうございました。

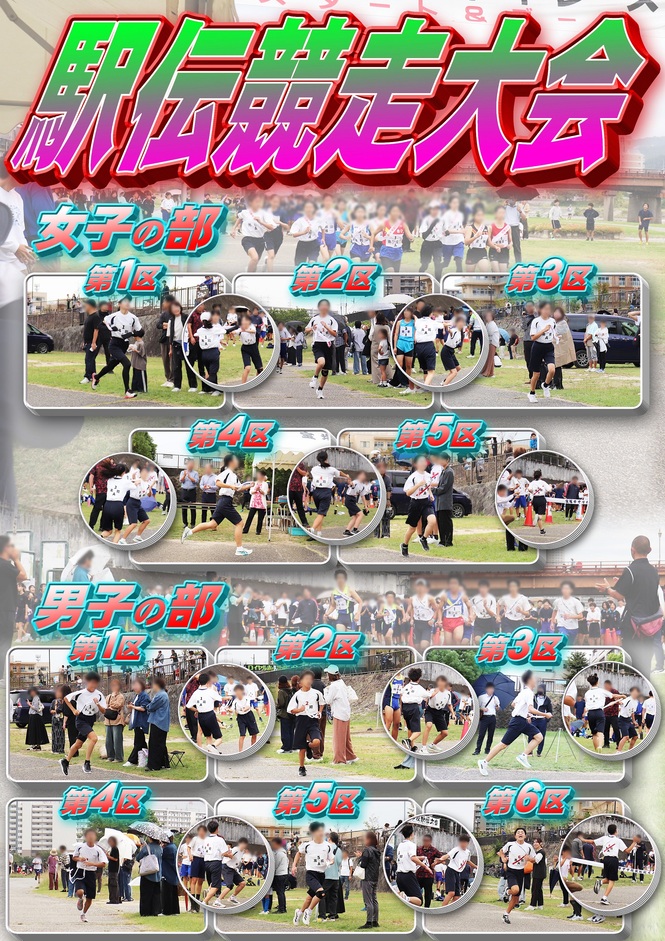

「駅伝競走・ロードレース大会」 みんなでタスキをつなぎ、全員が完走しました!!

10月18日(土曜日)

土曜日の今日、「宝塚市中学校駅伝競走・ロードレース大会」が武庫川河川敷で行われ、本校の生徒も出場しました。スタート・ゴール地点となった市役所前には、多くの保護者の皆さまも応援にお越しいただきました。

この大会は男子が第62回、女子も第40回と大変歴史のある大会です。駅伝競走は女子が5区間(第1区と5区が3km、その他は2km)、男子が6区間(全区間3km)、そしてロードレースは女子が2km、男子が3kmで行われます。

本校も先週から代表生徒の練習が始まり、この日に向けて準備を進めてきました。

そして臨んだ今日、開会式あたりから雨がポツポツと降り始め、その後は雨が降ったりやんだりの中での競技となってしまいました。前半の駅伝競争も時折激しく降ることもありましたが、どの学校の選手たちも懸命にタスキをつなぎました。本校の生徒も男女ともに1走から素晴らしい走りを見せ、結果、女子は10位、男子は5位に入り、見事にタスキをつなぎきりました。特に男子は、第4区で区間3位に入った生徒もおり、5位でのゴールはここ数年の中では最も上位の順位となりました。

後半に行われたロードレースでは、1年生の男子生徒が快走を見せ、第1位に入る快挙を成し遂げました。その他の生徒もそれぞれに緊張もあったと思いますが、1年生から3年生まで、男女ともに全員が完走することが出来ました。

今回の大会、あいにくの天候の中での大会となりましたが、それでも駅伝ではタスキを受け渡す場所で、参加生徒全員で声援を送ったり、ロードレースでもゴール地点で仲間の完走をみんなで喜ぶ姿がありました。中でも1年生の男子生徒が1位でゴールテープを切った際には、歓声が起こり、ガッツポーズをする生徒もいるなど、みんなの頑張りを称え合える、そしてみんなで競技を楽しめる高中生のチームワークの良さを見せてくれました。

それぞれに貴重な経験になったことと思います。

ここでも高中生は、がんばりました!!

すみれ学級作品 10月は「ハロウィン」 たくさんのおばけやカボチャやのランタンをつくりました!!

10月17日(金曜日)

10月も気がつけば中旬となり、朝晩はすっかり肌寒さを感じるようにもなってきました。そして学校では既にお伝えしているように2学期の最も大きな行事、24日に予定している文化発表会に向けての取組も熱が入ってきました。

このような中、校長室前のすみれ学級の作品も貼り替えられました。今回は、「ハロウィン」を表現しました。

「ハロウィン」といえば、カバチャをくりぬいて作った顔のランタンです。オレンジ色や朱色の折り紙をギザギザに折り、目や鼻、そして口を切り取りそれぞれ個性的な顔に仕上げました。また、お化けいや星も折り紙を折って作りました。楽しい作品です。

今回も季節の風物詩やその物がどのような色や形をしているのかを作りながら学べる作品になっています。

学校にお越しの際は、ぜひご覧ください。

「文化発表会」に向けて 本番まであと1週間、クラス合唱練習も試行錯誤しながら進めています

10月16日(木曜日)

早いもので、24日の文化発表会に向けての取組も、あと1週間となりました。

展示作品の取組も着々と進んでいるところですが、その中で今日は、6校時後に行っているクラス合唱の練習の様子をお伝えします。

クラス合唱の練習は基本的には各学級の教室や廊下などで行いますが、この期間、体育館と第1,2音楽室をそれぞれに1回ずつ練習できる機会が割り当てられていて、そこではクラスのピアノの伴奏者に合わせて練習することができるようになっています。

今日は体育館で練習する3つのクラスの様子を見に行きましたが、どのクラスも初めて体育館で歌うとあって緊張感が感じられました。体育館の練習では音楽科の指導ももらえることになっています。それぞれ約10分程度の練習時間ですが、指導を得ながら上達している様子もうかがえ、またそれぞれのクラスのカラーも出てきているように感じました。

あと1週間。各クラスのチームワークによって、クラスの最高のハーモニーを奏でられるよう、最後までそれを追求する取組を期待します。

「文化発表会」に向けて 高中生の可能性を広げる取組がはじまり始まりました

10月15日(水曜日)

先週末の3連休が明け、本校ではいよいよ今月の24日(金曜日)に予定している「文化発表会」に向けての取組が本格的に始まりました。

6校時と放課後の時間を使って、全学年で「全校制作」と「合唱練習」にとりかかりました。

「全校制作」はこれまでの各学年で制作していたものを、全校で一つの作品を作ることに変更したもので、今回は「切り絵」に挑戦します。ますはグループごとに配られた8色の色紙を細かくちぎり、取っておいた牛乳パックを入れ物して入れていきます。すべてが切り終わるとその紙を一つ一つ台紙に貼っていきます。割り当てられた台紙に書かれている色を黙々と貼っている姿がありました。

放課後になると「合唱練習」です。教室や廊下ではパートごとに分かれて練習をし、体育館や音楽室では指揮者、ピアノ伴奏に合わせてクラス全員で練習をします。経験済みの2,3年生はスムーズに練習に入っていけているようですが、はじめての経験となる1年生も手探りながらも頑張って取り組んでいる様子がありました。

本場の24日まで、取り組める時間はわずかです。クラスや学年のチームワークで、自分たちの可能性を広げていってくれることを期待します。

「生徒会と地域大人との懇談会」 地域に対する思いを伝えました

10月10日(金曜日)

今日午後、「地域クリーン作戦」を行った本校は、それに続いて生徒会役員と地域の方との懇談会を行いました。

この会もクリーン作戦同様に毎年行っているもので、中学生が地域に対して思っていることや、地域の方が中学生に期待することなどの意見交換を行うことで、地域の改善に繋げていこうとするものです。

今日は4名の地域の方が参加いただきました。

地域に対して思っていることを聞かれた生徒たちは、「近所の方から「おかえり」と声をかけてもらったり、見守りをしてもらっている」「ご近所さんから、ゴーヤをもらったりして、温かい助け合える地域」などの意見と共に、「コロナ以降、少し距離が出来たような気がする」「まだ地域のことを深く考えたことがない」という意見もありました。

地域の方からは、「中学生は地域の大切な人材です」「地域としても中学生が関われる環境をつくっていきたい」などの思いが伝えられました。

この懇談会も本校の特徴的な、また大切な取り組みです。今後も本校で校区の中学生の育ちを地域の方と共に、協力し合いながら支援していきます。

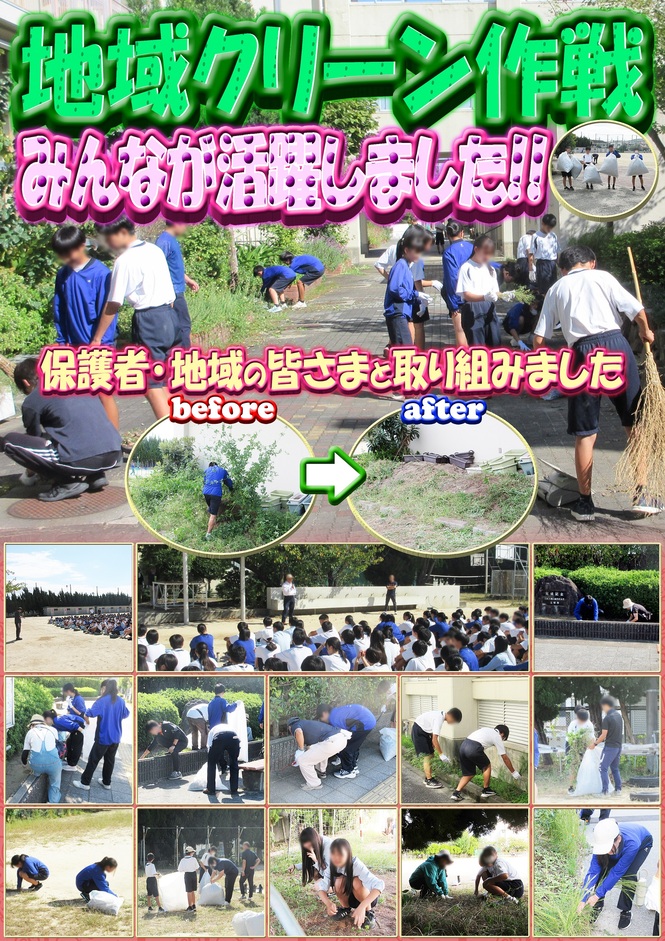

「地域クリーン作戦」 保護者・地域の皆さまと共に取り組みました

10月10日(金曜日)

2日間にわたった中間テストを午前中に終えた生徒たち。今日の午後は「地域クリーン作戦」に臨みました。

この「地域クリーン作戦」は、本校では毎年行っているもので、本校生徒が地域に貢献をすることと地域の方々と顔見知りになることを目的に行っています。またこれまでは夏休みに部活動の生徒たちを中心に行っていましたが、ここ数年の酷暑を考慮して今年度からは全生徒によってこの時期に行うこととしました。

生徒は給食後、グラウンドに集合し、最初に地域代表の方からごあいさつをいただいて活動をスタートさせました。清掃区域は地域の公園や学校周辺の歩道、また校内の中庭や、グラウンド、そして駐車場などなど。事前に割り当てられた清掃場所に移動し、軍手をはめて草引きや落ち葉拾い、ゴミ拾い等を中心に行いました。学校前の歩道では地域の方に道具の使い方を教えていただいたり、お話をしながら活動している様子もありました。その他にも駐車場脇に生い茂った雑草をぬく仕事をお願いされた生徒たちも、とても意欲的に取り組んでいました。力持ちの男子生徒が背丈くらいの雑草を次から次へと引き抜いていく姿に、まわりの女子生徒からは「すご~っ」と声が上がるなど、楽しみながら活動をしてる様子もありました。

1時間弱の取り組みでしたが、何人もの生徒が白い大きなビニール袋いっぱいに雑草を入れて、ごみステーションまでサンタさんのように運んでいる姿がありました。

保護者・地域の方々と共に取り組み、それぞれの場所はすっかりきれいになりました。これで気持ちよく文化発表会などの行事にも取り組んでいけます。

ご協力いただきました、保護者・地域の皆さま、ありがとうございました。

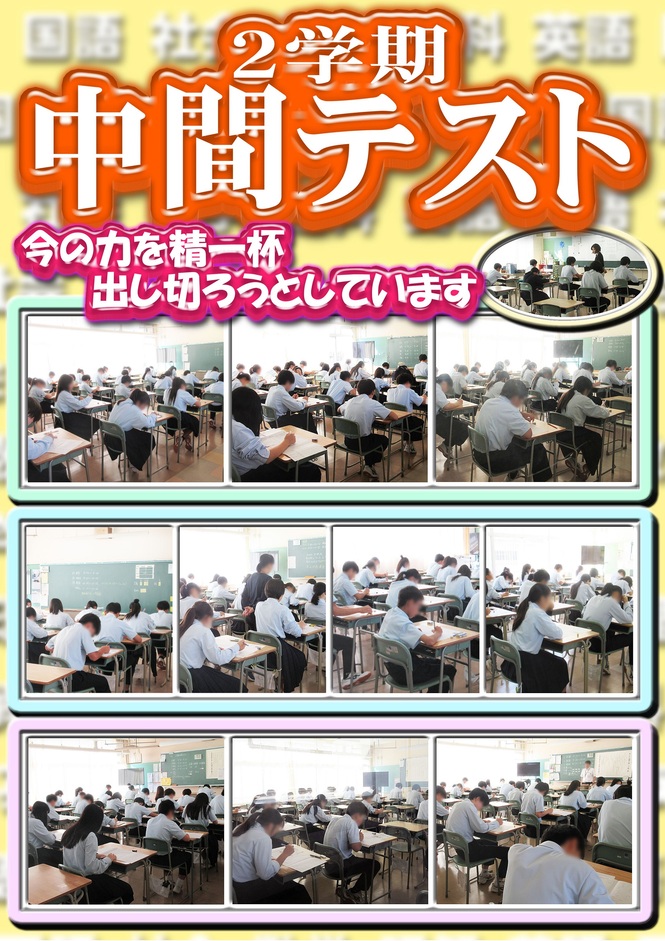

2学期「中間テスト」 今の力を精一杯出し切ろうとしています

10月9日(木曜日)

いよいよ今日から2日間にわたっての2学期の「中間テスト」が始まりました。

生徒たちは1時間目の自学習の時間も最後まで懸命に取り組み、そして1つめの教科のテストは緊張感いっぱいの中で、チャイムの合図と共に一斉に解答用紙に名前を書き、テスト問題に取りかかりました。

教室ではコツコツと鉛筆で書く音が響くほど、どの学年も、どの教室も、精一杯に今の力を出し切ろうという空気が漂っていました。

初日の今日は2教科を行いました。午前中で下校する生徒たちの中には、明日の教科の教科書を片手に学校をあとにする生徒もおり、切り替えの早い様子がうかがえました。

明日は3教科です。最後まで自分の力を高める取組をして、明日に臨んでくれることを期待します。

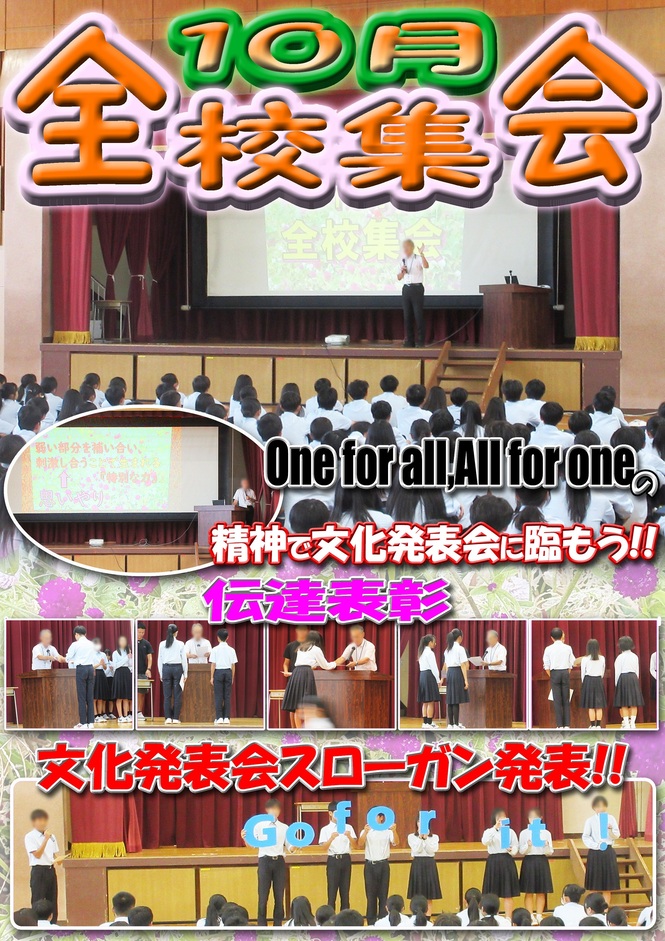

10月「全校集会」 文化発表会のスローガン「Go for it! ~ここがスタートだ~」が発表されました!!

10月8日(水曜日)

2学期も1ヶ月が過ぎ、10月に入りました。

そして今日は、10月の「全校集会」を生徒会の進行のもと行いました。

最初の学校長の言葉では、今月24日(金曜日)に予定している「文化発表会」に向けて、集団で取り組むための意識として「One for all, All for one」という言葉を紹介し、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」そして「みんなは一つの目的のために」の意識を持って、「素晴らしいチームワークで取り組んでいこう」と話しました。

続いての「伝達表彰」では、9月に行われた運動部の新人戦をはじめとする大会の表彰(サッカー部、陸上部、女子ソフトテニス部、女子卓球部)と、夏休みの課題であった技術家庭科、読書感想文等の表彰、そして同じく9月に行われた市内英語祭に出場した生徒の表彰と、スポーツ系から文化系まで幅広い活躍の表彰を行いました。

そして最後には、今回の文化発表会のスローガンが生徒会役員から発表されました。今回のスローガンは「Go for it! ~ここがスタートだ~」です。「生徒全員が参加したいと思える文化発表会にしたい。今までにない企画でみんなで楽しもうという気持ちを込めました。また、文化発表会を機に一人ひとりが何事にも挑戦できるようになってほしいという願いを込めて、サブタイトルに「ここがスタートだ」としました。」と設定理由が全生徒に伝えられました。

今回もこのスローガンのもと、みんなのチームワークによって、高中生の才能があふれる、そしてみんなで刺激し合える文化発表会になることを期待します。

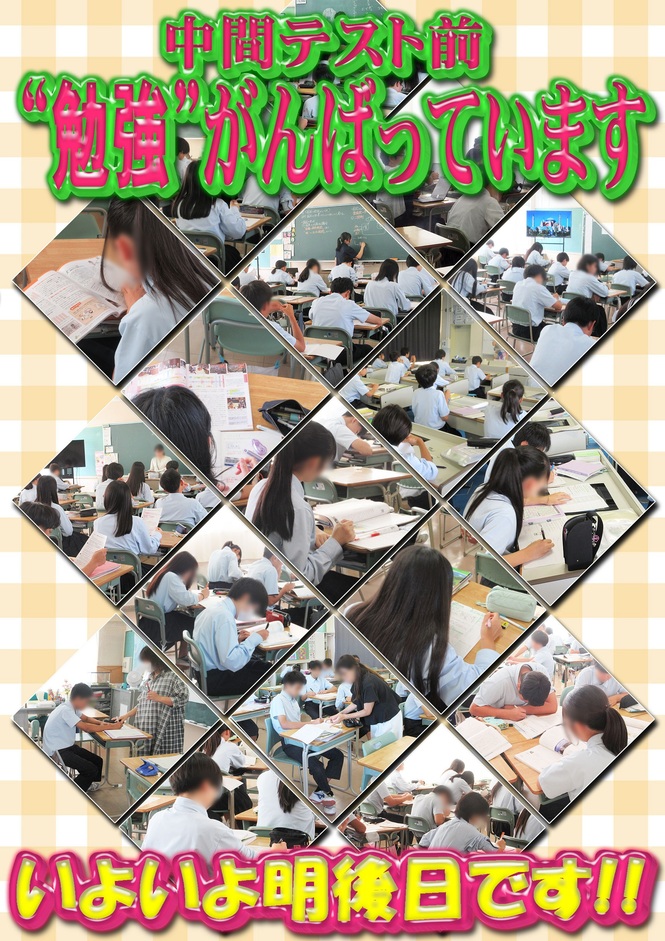

中間テスト前 勉強がんばっています

10月7日(火曜日)

本校では、今週木曜日(10/9)から2日間で2学期の中間テストを予定しています。

今日、各教室を巡ってみると、どの学年もそれに向けて教師の熱の入った説明を受けていたり、テスト範囲の問題を解いたりと、熱心に取り組んでいる様子がありました。

1年生も定期考査の意味合いも理解出来てきたようで、テスト前の授業を一層大切にしなければならないという意気込みが感じられるようになってきています。

中でも3年生は、いよいよ今学期の終わりには進路の目標を定めていかなければなりません。これまでも担任と進路の向けての話をしており、この中間テストもそれを考えていくための大切な資料になることも分かっているようです。その上でのテスト前の授業は何とか良い結果を出したいと思う気持ちを強く感じました。

今夕、木曜日、金曜日と行われる中間テスト。それぞれが目標とする結果を残せることを期待します。

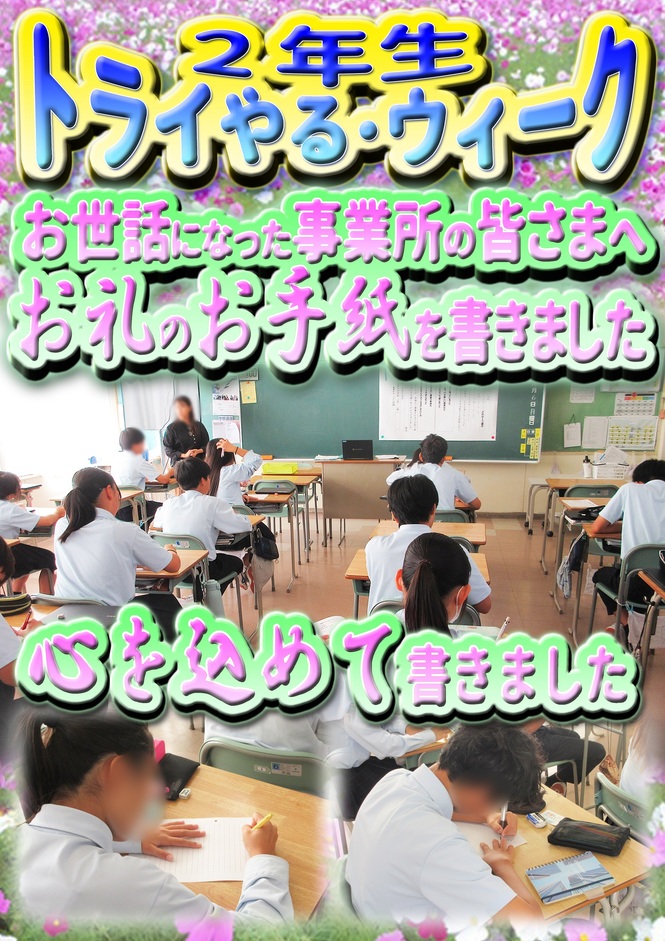

「トライやる・ウィーク」 週が明けて「お礼のお手紙」を書きました

10月6日(月曜日)

先週5日間で「トライやる・ウィーク」を実施した2年生。週が明けた今日、久しぶりに登校した表情には、達成感があふれていました。

「お疲れさま。どうだった?」と声をかけると、「楽しかった」「良かったです」といような返事が返ってきました。皆、素晴らしい経験をさせていただいたようです。

そういった中で今日は、お世話になった事業所の皆さまへ「お礼のお手紙」を一人ひとりが書きました。お世話になった方に宛てて「お礼のお手紙」を書くのもほとんどの生徒が初めてで、国語の教員が示した「手紙の書き方」をもとに各学級の担任が説明して、まずは下書きから始めました。

担任の説明を聞き終えると、生徒たちには皆、すらすらと書き始めました。そこにはたくさんの経験をして、たくさんの思い出ができて、そしてそれをさせていただいた事業所に皆さまに対する感謝の気持ちがあふれ出ているようでした。

今日の下書きを確認して、次回は本番となります。お手紙を書くことで改めて5日間をふり返ることも出来ました。本番もしっかりと心を込めて書いていきます。

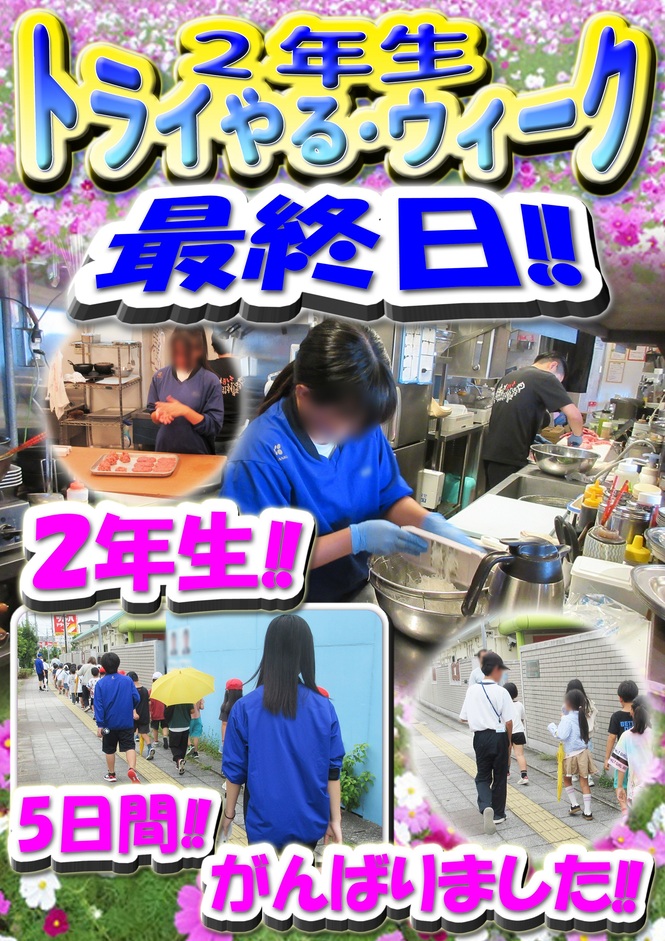

「トライやる・ウィーク」最終日 2年生!!5日間!!がんばりました!!た

10月3日(金曜日)

今週月曜日から始まった2年生の「トライやる・ウィーク」もついに5日目、最終日を迎えました。

今回も各事業の皆さまが丁寧にご対応いただいたお陰で、大きなトラブルもなく、取り組ませていただきました。

最終日となった今日、お世話になっているひとつの事業所(お肉屋さん兼焼肉屋さん)に様子を伺いに行きました。そこでは2名の女子生徒がお世話になっていましたが、1階のお肉屋さんではメンチカツの仕込みをし、2階の焼肉屋さんでは大根を丸ごと1本おろしている姿を見ることが出来ました。その顔は学校では見たことのないような、引き締まった表情で、まさしくお仕事をしている人の様子でした。お店の方にも大変気に入っていただいたようで、「来週からも働きに来てほしい。」と言っていただけるほど、しっかりとお仕事をすることが出来たようです。

その帰りに、偶然、小学校にお世話になっている生徒たちに出会いました。ちょうど低学年の児童を近くの図書館まで引率した帰りのようでした。そこでも児童を優しく見守りながら引率をしている姿を見ることが出来ました。

わずか5日間の取組でしたが、生徒たちの表情を見ると、素晴らしい経験をさせていただいかことが伝わってきました。

改めて、各事業所の皆様に感謝申し上げます。5日間、本当にありがとうございました。

来週、2年生は戻ってきます。どんな感想を聞かせてくれるか、今から楽しみです。

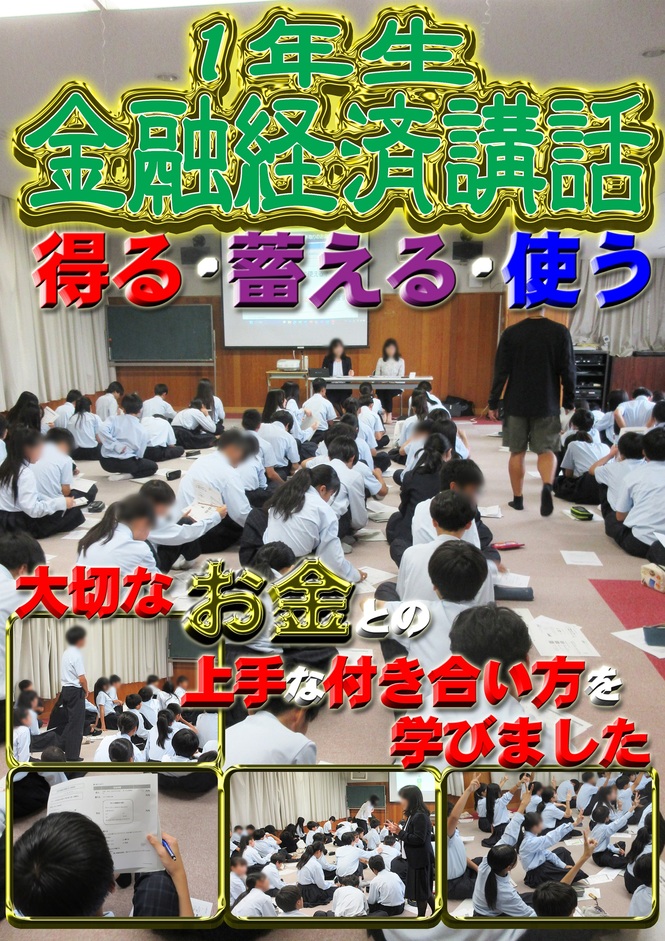

1年生 「金融経済講話」 大切なお金との上手な付き合い方を学びました

10月3日(金曜日)

1年生は今日、銀行員の方々を講師にお招きして「金融経済講話」を受けました。

1年生は今日までに「総合的な学習の時間」で経済のことや生活をする上でお金について学習を進めてきました。

そして最終の時間となった今日は実際に銀行にお勤めの方から、私たちが生活をする上での大切なお金の使い方について教えていただきました。

「どんな人生でもお金と付き合うことになる」として、つぎのようなお話をしていただきました。

まずは、

◆「お金を得る」

・自分が働いて、収入を「得る」

・額面から税金や保険料が引かれて手元に入る

そして、将来のために、

◆「お金を蓄える」

・先に使わず、残りを使う

・時間をかけてコツコツ「蓄える」

◆「お金を使う」

・必要なもの、ほしいものを分けて考える

・より良い社会のために「使う」ことも大切(エコ、フェアトレード、地産地消、寄付など)

生徒たちは、お金は働くことによって得られることは分かっていますが、その得たお金で生活をしていくためには、家賃、光熱費、食費と絶対に必要なお金があること、また得たお金は将来のためにコツコツと蓄えておくことが大切だということも学びました。さらには、お金は夢を得るための道具であり、そのためにしっかりと働き、必要なときに使えるようにするためにも蓄え、夢を実現するために大切に使っていくことが良い人生に繋がっていくというお話もしていただきました。

1年生にとっては、将来の自分の生き方を考えるキャリア学習としても大切な学びとなりました。

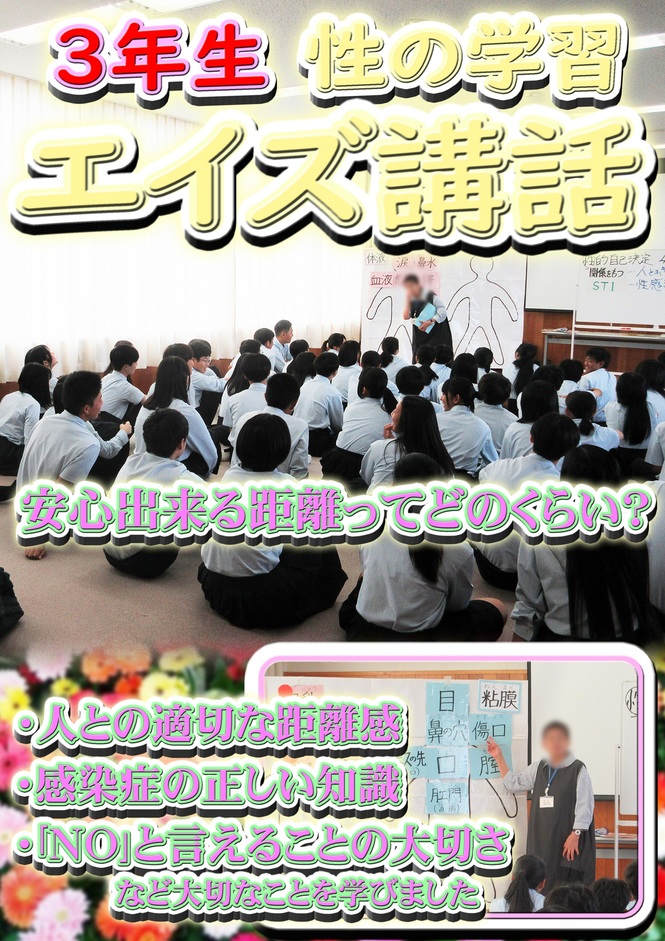

3年生 性の学習「エイズ講話」 人との適切な距離感など、とっても大切なお話を聞けました

10月2日(木曜日)

3年生は今日、一般社団法人JHCに所属されている性教育の講師をお招きして、性の学習として「エイズ講話」を受けました。

この講話、本校では毎年3年生が受講しているもので、今年度もこれまでお話をしていただいた講師の先生からお話を聞くことが出来ました。

お話も生徒にとって大変聞きやすく、笑いも交えながらではありますが、大切のところはしっかりと感じられるお話をしていただきました。

人との適切な距離感や性に関わる感染症の正しい知識、そして何よりも「No!」と言えることの大切さなどを教えていただきました。生徒たちも真剣な表情で聞き、「そうなんだ。」と感じている様子も見られました。

今回のお話をしっかりと意識して、将来の生活にもつなげてほしいと思います。

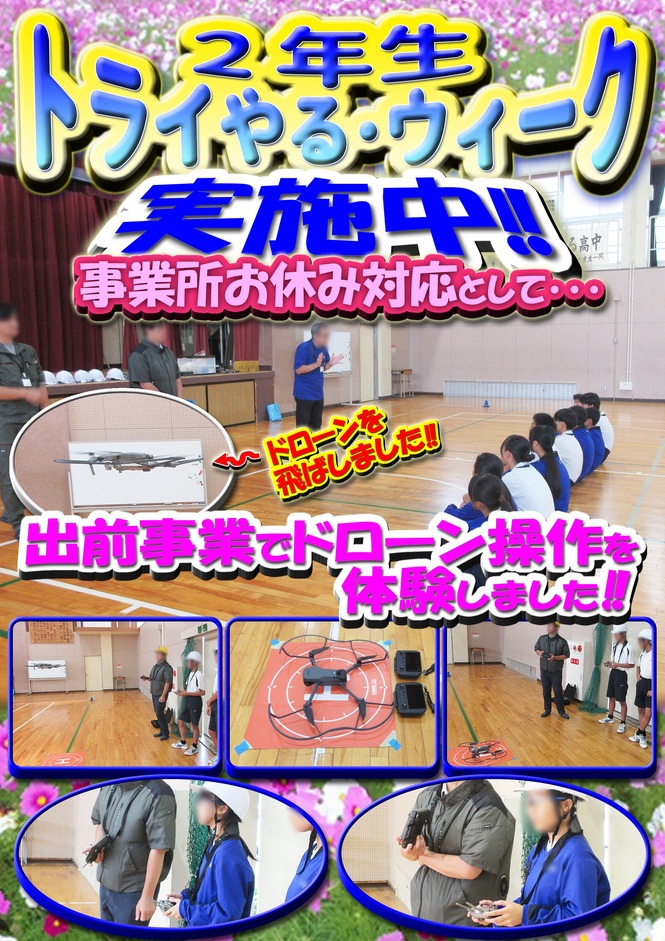

「トライやる・ウィーク」3日目 事業所お休み対応として「出前授業」を学校で体験した

10月1日(水曜日)

2年生の「トライやる・ウィーク」も中日、3日目となりました。

今日は、お世話になっている事業所が定休日となっている生徒たち10名が、本校において「出前授業」を体験しました。

これは、私立高校が企画されているもので、今日は工業系の高校による「ドローン操作体験」を行いました。

こちらの高校は校内においても「ドローンスクール」として、ドローンを研究している部があり、専門の先生によってご指導いただけるものです。

本校の生徒たちは5人ずつの2グループに分かれて、実際に操作機を手にして大きなドローンを操作させていただきました。その中では、どのような仕組みでドローンが浮き上がり、そして上下、前後、左右、斜めに動くのかも教えていただきました。

ドローンの操作は初めての生徒ばかりで、緊張しながらの体験でしたが、それでも移動のコースを上手に進めることができていました。ただ難関は着陸のようで、高度を下げることによって空気抵抗が大きくなることなども教えていただきながら、ゆらゆら揺れながら何とか所定の位置に着陸させていました。

授業所のお休み対応ではありましたが、高校のご協力により、「ドローン操作」という場を設けていただいた「出前授業」で、中には大変興味を持った生徒もいたようで貴重な体験をさせていただきました。