2021年1月後半の学校の様子

1月29日の学校の様子

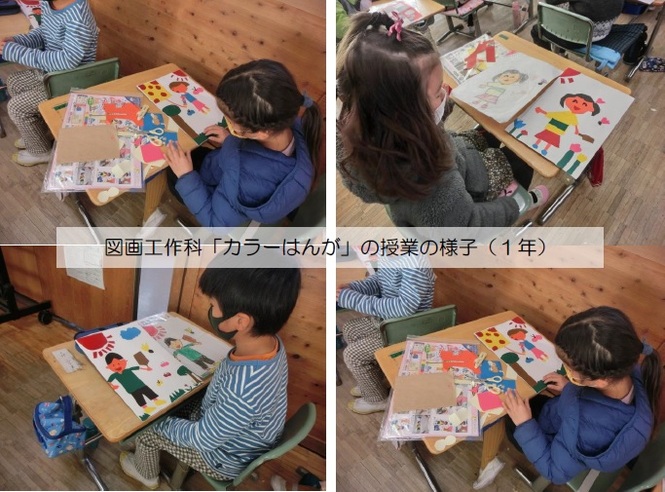

1月29日の学校の様子を紹介します。1年生は図工で「カラーはんが」の学習をしていました。下絵をもとにカラーはんがシールを貼って、どんどん完成へと近づいてきています。上手に羽根突きをしている自分を描けているのではないでしょうか。

5年生は社会科で「アザレアネット」の学習をしていました。アザレアネットとは、インターネットを利用した地域医療連携システムで患者さんの情報を共有し、医療を提供するシステムです。患者さんにとっても地域医療にとっても有益なシステムです。昔の教科書では教えなかったことが、今年度から含まれています。

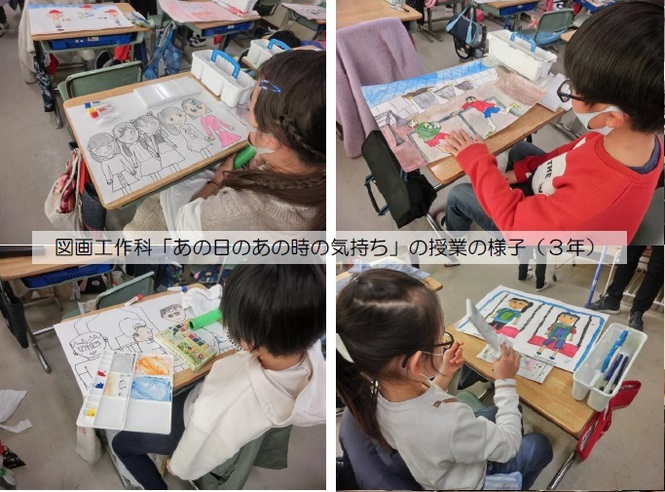

3年生は図工で「あの日のあの時の気持ち」の学習をしていました。今年一年で思い出に残った出来ことを絵で表現します。友達とお話をしたり、ドッジボールをしたり、遊具で遊んだりするなど、気持ちを込めて書いていました。

自分の中にあるオニを追い出そう!!

1月29日は、「昭和基地開設の日」です。1957年1月29日、南極大陸に「昭和基地」が開設されました。 地球科学者である永田武さんが指揮する南極観測隊が東オングル島に上陸して、本格的な観測が始まりました。

さて、1年生の教室には鬼の面が並んでいます。また廊下には鬼の掲示物が並んでいます。今年は124年ぶりに2月2日が節分になりました。その節分に向けて、自分の心の中にあるオニを退治しようと1年生がたくさんの掲示物を作りました。「イライラオニ」「おこりんぼオニ」「ねぼすけオニ」「わすれんぼオニ」「ゲーム三昧オニ」などなど、子どもたちが退治したいオニがたくさん登場しました。節分を機会として心のオニを退治したいですね。

1月28日の学校の様子

1月28日の学校の様子を紹介します。2年生は体育の授業でサッカーをしていました。感染症対策として体育の時間もマスクを着用(縄跳びや持久走は除く)しています。また、密にならないように一人でドリブルやシュートの練習をしたり、二人で離れてパスの練習をしたりするなど、ソーシャルディスタンス・サッカーに取り組んでいます。

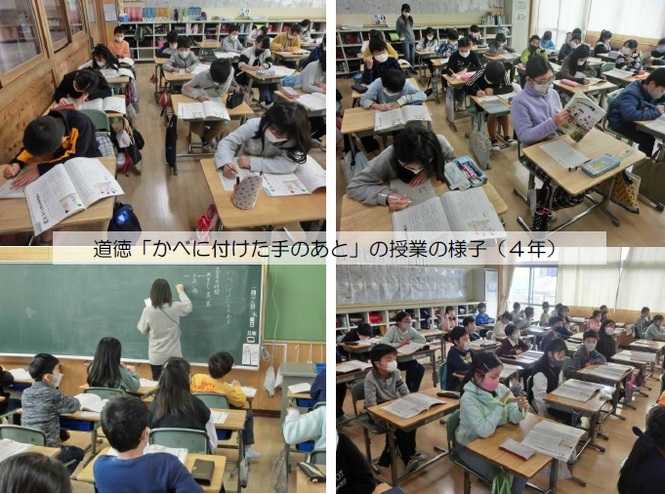

4年生は道徳の授業で「かべに付いた手のあと」を学習していました。「書写の時間にうまく字が書けなかったので、授業が終わった後に壁に手のあとをつけてしまった。その手の後を友達が消しているのを主人公が見かける。」という内容です。主人公の気持ちをの変化わりを考えるとともに、自分たち自身で学校をよくするためにどのような取り組みができるのかも考えました。

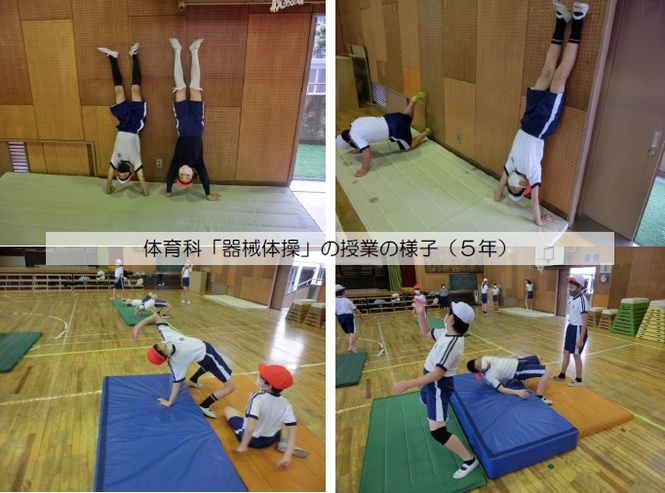

5年生は体育の授業で「立ちブリッジ・倒立」の学習をしていました。自分自身の体幹をしっかりと鍛え、基礎的な技ができるように何度もチャレンジしていました。

ALTの先生と英語で一小カフェ体験(5年生)

1月28日は、「コピーライターの日」です。 1956年1月28日に「万国著作権条約」が公布されました。 この条約で、著作物にCopyright(著作権)の頭文字Cを丸で囲んだ『Ⓒ』をつけることが定められたことから、この日を「コピーライターの日」と制定されたそうです。

5年生は外国語の時間にALTの先生と英語でコミュニケーションをしました。子どもたちは「一小カフェ」の店員役をして、ALTの先生がお客さんの役をしてやり取りをします。子どもたちがイラストを描き価格設定をした用紙を大型テレビに提示して注文を取ります。ALTの先生はイラストの中から選んでオーダーし、最後に子どもたちが値段を答えるというやり取りです。子どもたちが考えてきたオーダー表はとてもよくできていて、ALT7の先生との英語でのやり取りも素晴らしかったです。バックミュージックもなって、本物のカフェさながらでした。

1月27日の学校の様子

1月27日の学校の様子を紹介します。1年生は図工の時間に「カラーはんが」をしていました。先日、学校生活や家庭生活で思い出に残った出来事の絵をかきました。絵の上から版画シールを貼って色を付けていきます。顔→体→背景の順番にシールを貼っていきます。丁寧に取り組んでいました。

3年生は習字の学習でカタカナを書いていました。「ビル」という字を一画一画心を込めて書いていました。

6年生は体育の時間に「バレーボール」をしていました。密を避けるために試合をするのではなく、アタックの練習やトスの練習をしました。緊急事態宣言が解消され、試合ができることになれば、少人数で試合をしたいと考えています。

郷土料理に親しむ

1月27日は、ルイス・キャロルの誕生日です。ルイス・キャロルはイギリスの童話作家でオックスフォード大学の数学と論理学の教授でもあったそいうです。『ふしぎの国のアリス』や『鏡の国のアリス』の作者としても有名です。

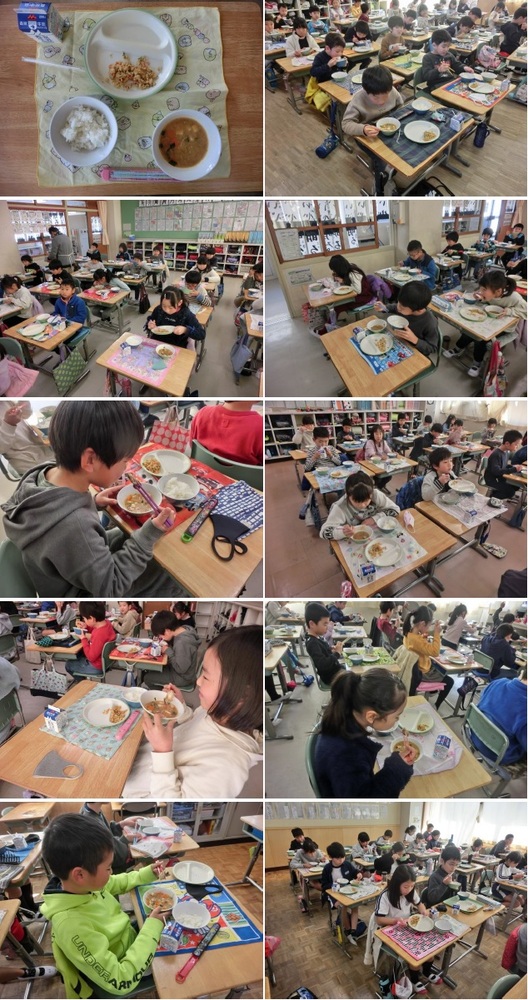

さて、1月26日の給食は丹波産の黒豆を使った黒豆ご飯でした。兵庫県は「丹波黒」という黒大豆が有名です。丹波地方で古くから作られていて、帆本市の産地ともいわれています。粒がとても大きいのが特徴で、大豆に比べて三倍の大きさをしています。黒大豆にはアントシアニンが含まれていますので、今日のご飯も紫色をしています。残量がほとんどなく、おいしくいただきまました。宝塚市では様々な地方の郷土料理が出ます。子どもたちは、毎回楽しみにしています。

1月26日の学校の様子

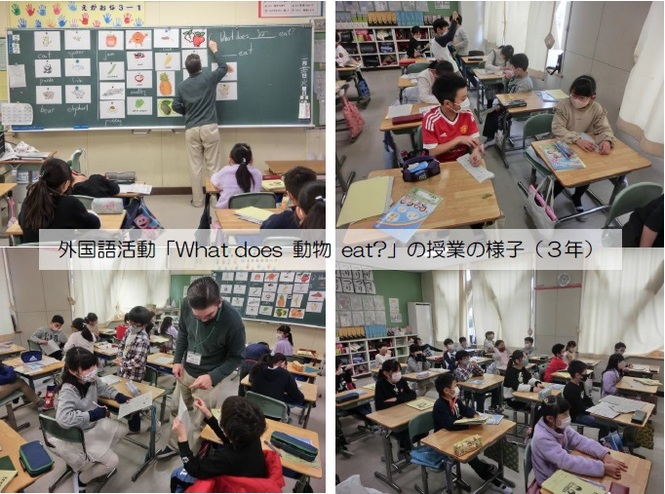

1月26日の学校の様子を紹介します。3年生は外国語活動をしていました。ALTのテイラー先生が、様々な動物と食べ物のフラッシュカードを出して発音の練習とスペルの確認をしました。その後、「What does 動物 eat?」「動物 eat 食べ物」のセンテンスを何度も練習しました。途中、隣の友達とペアになって、質問したり答えたりしました。ペアでの学習は感染症対策で短時間しかできませんが、子どもたちは英語に親しんでいました。

センター作品展 実施中

1月26日は、「文化財防火デー」です。1949年1月26日、日本最古の壁画が描かれた奈良の法隆寺金堂が火災により焼損しました。これを契機に文化財を火災や震災から守ることを目的として1955年に文化庁と消防庁が制定しました。日本各地で文化財の防火訓練が行われているそうです。

さて、今年は「ふれあい作品展」が中止になりました。それを受けて本校では、センターの児童の作品を児童ホールに展示しています。「魚をあそぼう」をテーマとして、平面作品は自分たちが描いた魚に自分自身が乗って遊んでいる様子を表現しました。立体作品は海の生き物を紙粘土で作り色を付けました。力強い作品が出来上がりましたよ。

3学期の発育測定 実施中

1月25日は、「日本最低気温の日」です。1902年1月25日、北海道上川地方旭川市で日本の気象観測史上の最低気温であるマイナス41.0℃を記録しました。これが日本の最低気温となっています。ちなみに、世界の最低気温の記録は2010年8月10日に南極大陸でマイナス93.2℃を記録しました。

さて、1月25日から3学期の発育測定がスタートしました。25日(月曜日)は3・4年生、26日(火曜日)は1・2年生、27日(水曜日)は5・6年生が児童ホールで行います。クラスごとにソーシャルディスタンスをとって、測定する際は、足形に上靴を置いて4人だけが児童ホールに入ります。感染症対策も講じながら取り組んでいます。

1月22日の学校の様子

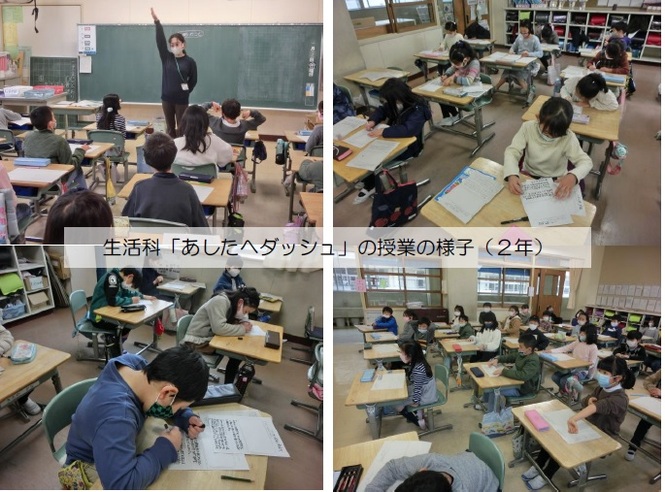

1月22日の学校の様子を紹介します。2年生は生活科の授業で「あしたへダッシュ」の学習をしていました。自分が誕生した時から2年生までの成長を振り返る学習です。家の人にインタビューをする練習をしているクラスやインタビューした内容をワークシートにまとめているクラスがありました。自分の名前にはたくさんの思いが込められています。名前の由来を知って、あらためて保護者の方の思いが分かったようです。

3年生は音楽の授業で「スペインのカスタネット」の学習をしていました。カスタネットを一人一つずつ持って、4つのリズムを繰り返し演奏していきます。ピアノの伴奏に乗ってかっこよく演奏することができました。その後、「幸せ運べるように」を手話で表現しました。歌うことができない中、工夫して音楽の学習を行っています。

4年生は音楽の授業で「和楽器に親しもう」の学習をしていました。「さくら さくら」を琴で演奏しました。初めて琴を触った児童がほとんどだったのですが、しっかりと演奏することができました。

外国語活動 楽しく学習中

1月22日は「カレーの日」です。 1982年に社団法人 全国学校栄養士協議会が1月22日の給食のメニューをカレーにすることを決め、全国の小中学校で一斉にカレー給食が出されたことにちなんで定められました。カレーは今でも子どもたちの大好きなメニューベスト3に入っていますね。

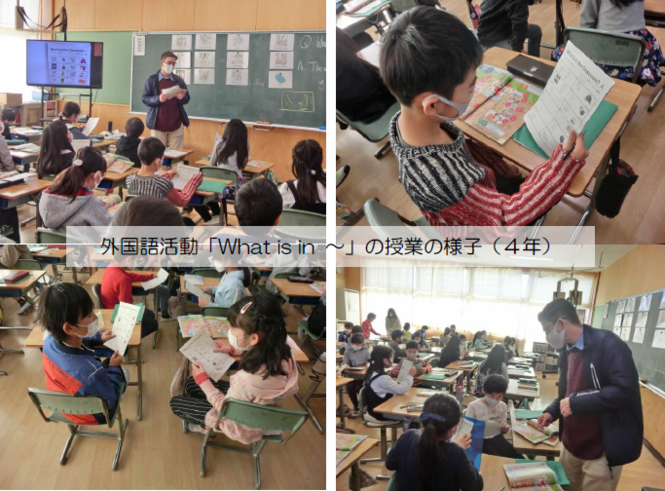

さて、2・4年生は外国語活動を行っていますが、緊急事態宣言が出され歌を歌ったりペアでカードを使って学習したりすることができません。しかし、ALTの先生が考え楽しく学べる外国語活動を行っています。

食べて救おう 兵庫の食べ物(牡蠣)

1月21日の給食は「牡蠣チゲ」です。牡蠣は兵庫県播磨産のものを無償でいただきました。兵庫県播磨灘海域では牡蠣の養殖が盛んです。通常牡蠣は育ててから出荷まで3年ほどかかりますが、兵庫県で育つ牡蠣は山々から流れてくる栄養豊富な水と徹底した管理のもと育てるので、1年で立派に成長します。兵庫県の牡蠣は「1年牡蠣」と呼ばれ、多くの人から親しまれています。子どもたちは「牡蠣がたくさん入っている」「大きくておいしい」「身がぷりぷりしている」と大好評でした。チゲの味も辛過ぎず、子どもたちの口に合ってほとんど残量もなかったです。

西谷の農家さんからメッセージが届きました

1月21日は、「ライバルが手を結ぶ日」です。1866年1月21日、長州藩の木戸孝允と薩摩藩の西郷隆盛が土佐藩の坂本竜馬の仲介で京都で会見し、倒幕の為に薩長同盟を結んだのがこの日の由来だそうです。

さて、1月20日は地産地消給食で「宝塚太ねぎ」を使ったポタージュが出ました。宝塚太ねぎを生産されている西谷の農家さんをゲストティーチャーとして招聘し、3年生の子どもたちに食育をしていただく予定でしたが、緊急事態宣言が出てしまいましたので、中止となりました。何とか西谷太ねぎを生産している農家さんの思いを伝えたい・・・という思いを伝えたところ、ビデオレターを届けてくださいました。そこで、給食時間に全校生でビデオレターを見ながら宝塚太ねぎのポタージュをおいしくいただきました。

1月20日の学校の様子

1月20日は、24節気の一つ「大寒」です。寒さがさらに厳しくなり、1年中で最も寒い時季にあたります。小寒から立春までの30日間を寒の内といい、大寒はその真ん中です。

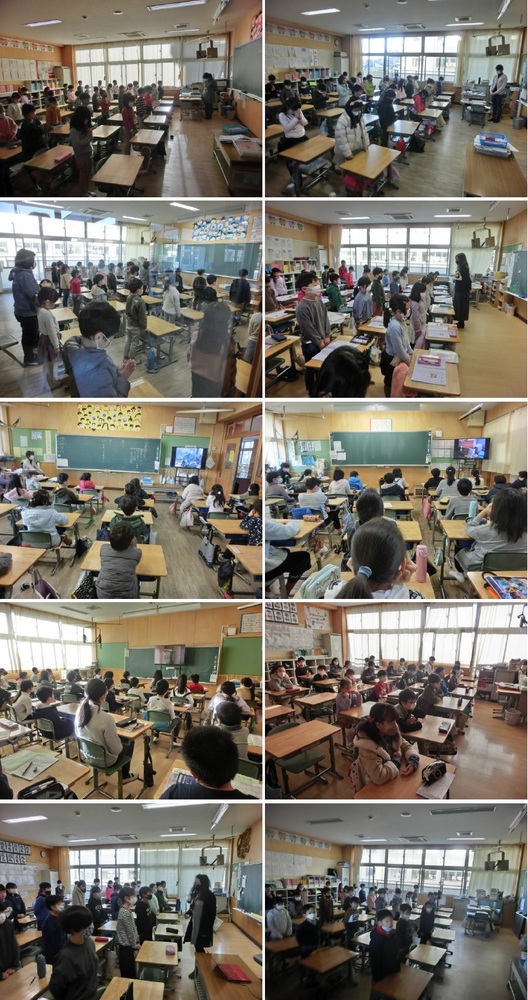

1月20日の学校の様子を紹介します。今日から緊急事態宣言に即した新しい学校の生活様式がスタートします。授業中、歌を歌ったり、大きな声で群読や音読をしたり、15分以上のグループ学習をしたりすることを控えるようにします。また、休み時間、おごっこをしたりケイドロをしたりすることは控えるようにします。給食時間は、従来通りしゃべらず「もぐもぐタイム」で喫食し、食べた後はマスクをして待つことにします。写真は国語科の授業風景ですが、ペアトークやグループワークを少なくし、音読も大きな声を出さずにしています。少し窮屈かもしれませんが、緊急事態宣言が終わるまで取り組んでいきます。

1月19日の学校の様子

1月19日は登山家の田部井淳子さんが「六大陸最高峰」登頂を達成した日です。田部井さんは1991年1月19日、南極最高峰のビンソンマシフ峰を登頂しました。女性としては世界で初めての世界六大陸の最高峰登頂を達成し、翌年、ヨーロッパ最高峰のエルブルスにも登頂して世界七大陸最高峰登頂を達成しました。

1月19日の学校の様子を紹介します。6年生は音楽の授業で竹内まりあさんの「いのちの歌」の学習をしていました。この歌を卒業式で披露しようと、歌詞の意味をしっかり考えて録音しました。1月20日から大きな声で歌を歌うことができなくなるため、今まで練習したことを思い出し、気持ちを込めて歌いました。曲の途中、子どもたちの呼びかけが入って、思わず涙がこぼれそうになりました。子どもたちの素晴らしい歌声と呼び掛けに心を動かされました。

5年生は家庭科の学習で「クッキングの第一歩」をしていました。調理実習ができないため、包丁の使い方や鍋の沸かし方など、調理のイロハを学んでいました。

3年生は図工の学習で「あの日あの時の気持ち」の学習をしていました。今年、思い出に残ったことを絵に表していました。心を込めてしっかりと描けていましたよ。

1・17を忘れない

1.17メモリアルーの取り組みのあと、全クラスで道徳の時間を使って防災教育を行いました。1年生は「地震の時の行動」、2年生は「わたしのシロ」「おばあちゃん これ」、3年生は「大地震が来た」、4年生は「ガス工事に来たお兄さん」「頑張れることへの感謝」、5年生は「危険な空間を減らそう」、6年生は「地震時に命を守る避難行動」です。自分の命、家族の命を守るために、子どもたちは一生懸命に授業に臨んでいました。

1.17メモリアルデー

1月18日は、「118番の日」です。警察(110番)、消防(119番)と同じように、118番は海で事件や事故にあったときの緊急通報用の電話番号です。118番は2000年から導入されており、海上保安庁が2008年度に「118番の日」を制定しました。

さて1月18日は、「1.17メモリアルデー」です。この取組は、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災を語り継ぐために行っています。まず、地震で亡くなられた方々のご冥福を祈り、このような出来事を忘れないように、全校生で黙祷を行いました。次に校長先生から話がありました。一つ目は、武庫川の中州に現代美術家の大野良平さんが作られた「生」の字の話です。この「生」の文字は、鎮魂と街の再生を表しているそうです。1月16日に宝塚市内で犠牲になった方と同じ数の119本の懐中電灯に照らされ追悼の灯となりました。二つ目は自分の命を大切にしてほしいという話でした。「大震災を経験した人が助かったから今の子どもたちの命があります。子どもたち一人一人の命は皆さんのものだけではありません。つながる命を大切にすること、そのためにはいざという時にどう行動したらいいのか、改めて考えてほしい。」と話をしました。次に阪神淡路大震災の当時の映像を流しました。最後に「幸せ運べるように」を各教室で歌いました。