2021年3月前半の学校の様子

6年生を送る会

3月12日(金曜日)1時間目に「6年生を送る会」を実施しました。今年は体育館で集まることができないため、6年生へのメッセージを事前に収録したDVDを放送し、クラスで視聴しました。1年生は、一人一枚ひらがなや漢字を書いて言葉をつなげ、6年生へのメッセージとしました。2年生は、某うどんスープを替え歌にしてダンスを披露しました。3年生は、某アニメ番組をまねてメッセージを送るとともに、プラカードを持って人文字を作りました。4年生は、6年生が1年生の時から5年生の時まで起こった社会のトピックスや運動会で取り組んだんダンスを披露しました。最後に詩を群読しました。5年生は、メッセージを人文字で表現しました。集団行動で動きながら文字が変わっていく様子は素晴らしかったです。最後に全員で「WAになって踊ろう」を踊りました。どのクラスも笑い声があふれていました。6年生の感動している姿・・・本当にほほえましい会となりました。

タブレット研修会を実施

3月12日は「スイーツの日」です。スイーツを取り扱うWebマガジンを発行する会社が2008年にお菓子の魅力をより多くの人に広めることを目的として制定しました。「ス(three=3)イ(1)ーツ(two=2)」と読む語呂合わせが由来です。

さて、3月11日(木曜日)放課後、教職員全員で「タブレット研修会」を実施しました。来年度、児童一人ひとりにタブレットが導入されます。児童にどのようにタブレットを使わせるか、使用方法の一定のルール等、共通確認をしました。先行して導入された教職員用のタブレットを使いながら、算数の学習の進め方や課題の提出の仕方、返却の仕方などのワークショップも行いました。本校としては、従来のアナログを基本として、部分的にタブレットを使ったデジタル化を推進していきたいと思います。

3月11日の学校の様子

3月11日の学校の様子を紹介します。4年生は図工の時間に「ゴーゴー!ドリームカー」を作っていました。家庭からペットボトルのキャップ、空き箱、竹ひごなどを持ってきて、自分の描いたドリームカーを作成します。卵の容器を使った未来型の車やたくさんの飾りのついた空を飛ぶ車など、子どもたちの想像力は果てしないものですね。3年生は国語で「わたしの学校じまん」の学習をしていました。宝塚第一小学校の中で自分たちが「素敵だと思う場所、自慢できる場所」をグループで考え、理由をつけて発表します。班で場所選びから活発に話し合っていました。5年生は体育で「ジャストタイム 駅伝」をしていました。運動場の外周を12週(約2,400m)走ります。グループ5人が協力し合い、一人が何週走るのかを決めて、ゴール予想タイムを考えます。実際に駅伝を行い、予想タイムと誤差のないグループが優勝となります。子ども達は、無理をせず自分のペースを守って走っていました。暖かい日差しの中、汗を流しながら懸命に走る姿はすてきでした。

3.11を忘れない

3月11日は「東日本大震災が発生した日」です。2011年3月11日14時46分、東北地方太平洋岸沖を震源とするマグニチュード9.0という日本観測史上最大規模の地震が発生しました。この地震による津波は、東北地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらし、その衝撃的な映像はメディアを通じて全世界に報じられた。今年でちょうど10年経ちました。1.17の時もそうでしたが、今できることは被災地の支援はもちろんのことですが、、未曽有の震災を風化させることなく、そこで得た教訓を後世に残していくことだと思います。子どもたちには、自分たちができる防災対策について考えさせています。

地区児童会を実施

3月10日(水曜日)5時間目に地区児童会を実施しました。13時30分に班長が1年生を迎えに行きます。その後、13時35分に全校生が地区児童会の教室に移動しました。話し合い活動では、今年度の登下校の反省と来年度の登校班のついてです。愛護委員さん、地区委員さんにもご来校いただきましたが、感染防止の観点から廊下から支援していただくことにしました。

パソコンを使ってプレゼンテーションにチャレンジ!!

3月10日は「砂糖の日」です。「さ(3)とう(10)」の語呂合わせが由来となっています。砂糖の優れた栄養価などを見直す日として制定されました。脳が必要とするエネルギー源はブドウ糖ですが、砂糖はこのブドウ糖の最も優れた供給源です。またブドウ糖には、精神をリラックスさせる効果もあるそうです。

さて、5年生の教室をのぞいてみると社会科の時間に自分が担当となった都道府県のプレゼンテーションをしていました。パソコン室でインターネット等を使って都道府県のことを調べ、プレゼンテーションソフトを使って視覚に訴えるようなプレゼンを作りました。発表を見聞きしてみると、知らなかったことや再発見したことが多く、勉強になりました。

3月9日の学校の様子

3月9日の学校の様子を紹介します。1年生は国語の「にているかん字」の学習をしていました。「貝」と「見」、「白」と「日」と「目」などの違いを確認して、漢字の間違えがないように学習しました。2年生は算数の「分数」の学習をしていました。丸いケーキを3等分したものと2等分したものでは、どちらが大きいのかその理由もこたえられるように、グループで話し合い活動をしていました。4年生は算数の「そろばん」の学習をしていました。3年生とは違って繰り上がりがあるので、難しいのですが、慣れないそろばんをはじきながら答えを導き出していました。

6年生によるスポーツ大会を開催しました

3月9日は「ありがとうの日」です。「さん(3)きゅー(9)」つまり英語の「サンキュー」の語呂合わせになることが由来です。 NPO法人HAPPY&THANKSが「ありがとうを届ける日」として制定したそうです。ありがとうの気持ちというのは、日々持ち続けていたいものですが、特別な一日には改めて周囲の人への感謝の気持ちなどを表していきたいものですね。

さて3月8日(月曜日)5・6時間目に6年生によるスポーツ大会が行われました。スポーツ大会実行委員会のメンバーが中心となって企画運営しました。縄跳びサバイバルゲーム、玉入れ、折り返しリレー、ドッチビーをクラス対抗で競い合いました。中でも折り返しリレーは面白く、ケンケンパ、ギャロップ、スキップなど、くじで引いた走り方で走らなければなりません。白熱しましたが3組が見事一位を獲得しました。総合成績でも3組が一位に輝きました。少し寒かったのですが、子どもたちの熱のこもった応援と力のこもった競技で、寒さを吹き飛ばしていました。

6年生による奉仕活動「6年間お世話になりました」

3月8日は「国際女性の日」です。「国際女性の日」は、国際婦人年である1975年3月8日に国連で実施され、その後、1977年の国連総会で議決されました。

日本では、3月8日に、男女共同参画担当大臣が、国際女性の日に寄せてのメッセージを出しています。

さて、3月5日(金曜日)6年生が奉仕活動をしました。「立つ鳥跡を濁さず」ということわざがありますが、卒業する6年生が、6年間お世話になった宝塚第一小学校の校舎をピカピカにしてくれました。普段掃除がしにくいところも時間をかけて丁寧に一生懸命に掃除をしている姿・・・とても立派でしたよ。

「一小なかよしスローガン」を広げよう

3月5日の給食時間、代表委員会によるテレビ放送が行われました。代表委員会のメンバーが「一小なかよしスローガン」を達成するためには、どのようなことができるかを紙芝居にして放送してくれました。「誰に対してもしっかりとあいさつをしていくこと」「普段から困っている友だちを見かけた優しく声掛けをしたり、手伝ったりすること」「掃除の仕方を教えること」など、様々な提案をしてくれました。子どもたちは、紙芝居を見ながら、もくもくと食べていました。一人一人が意識して「仲良くし 協力し合って 笑いあえる」学校を実現したいと思います。

校区人権学習会を実施!!

3月5日は二十四節気の一つ「啓蟄」です。啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が春の訪れを感じて、穴から出てくる頃を表します。まだまだ寒い時節ですが、一雨ごとに気温が上がり、日差しも徐々に暖かくなってくる時期(三寒四温)です。

さて、3月4日に校区人権学習会を実施しました。春川政信先生を講師として招聘し、「コロナ差別と人権 ~コロナ対応を子育てに生かす~」をテーマに話をしていただきました。感染防止策を十分に行い、1時間半ほど講演していただきました。目からウロコの話が多くあり、さっそく実践しようと思うことばかりでした。

3月4日の学校の様子

3月4日は「ミシンの日」です。ミシン発明200年を記念して日本縫製機械工業会が1990年に制定しました。「ミ(3)シ(4)ン」の語呂合せが由来です。イギリスのトーマス・セイントが世界で初めてミシンの特許を取得したのは1790年だったそうです。

3月4日の学校の様子を紹介します。2年生もまとめの時期に入っています。生活科では自分の成長を振り返ったり、国語科では最後の物語単元である「スーホの白い馬」を学習したり、算数では一年間のまとめの単元に取り組んでいました。どのクラスも静かに真剣な表情で取り組んでいました。あと1か月で3年生・・・たくましさを感じます。

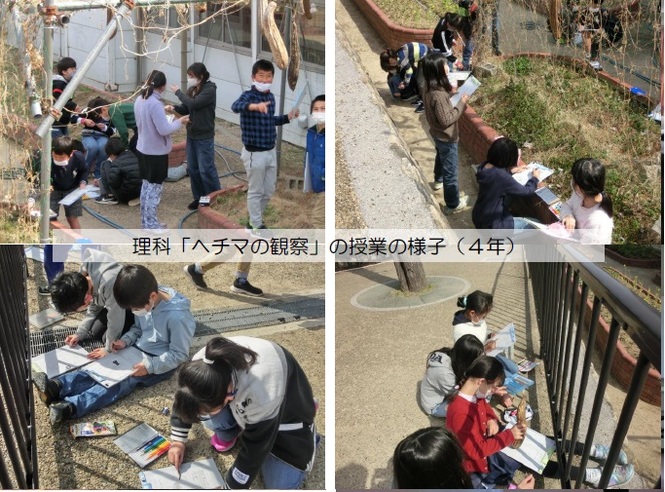

4年生は理科で「ヘチマの観察」をしていました。子どもたちが育てたヘチマとヒョウタンは、しわしわの状態になっており、振ってみると中から音が聞こえます。たくさんの種が実の中に詰まっていました。植物は種から芽が出て成長し、花が咲いて実がなります。その実から新しい命である「種」が生まれます。一年間を通して命の循環を観察することができました。

3月3日の学校の様子

3月3日の学校の様子を紹介します。3年生は算数でそろばんの学習をしていました。初めてそろばんに触れる子が多いので、そろばんの上げ下げやはじき方など、基礎基本を練習していました。

6年生は理科で化石発掘体験をしていました。毎年行っていますが、化石を含んだ石を取り寄せ、安全ゴーグル装着してノミとハンマーで作業をします。植物の化石が多く発掘されました。

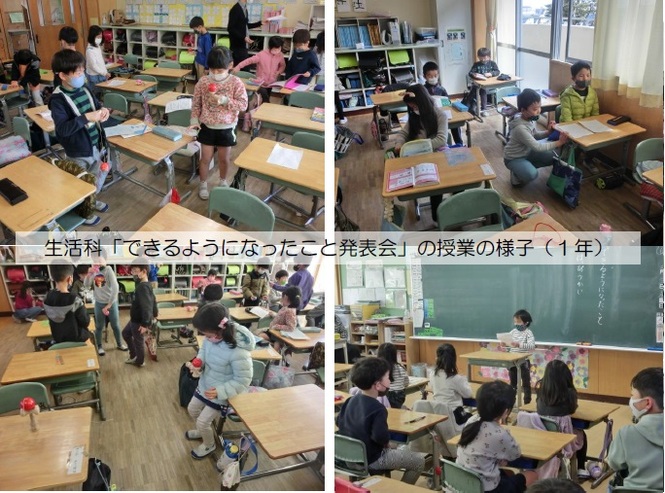

1年生は生活科で「できるようになったこと発表会」をしていました。一年間を通して、字が上手になった子、けん玉ができるようになった子、音読が上達した子・・・自分が一番成長したと思うことを発表します。しっかりとスピーチをした後、掃除の仕方を教えている子どもの発表を見ましたが、素晴らしかったです。明日の本番を迎えて、発表の練習をしてる子どももいました。

クラブ見学を実施(4年)

3月3日は「上巳の節句(桃の節句)」です。上巳の節句は五節句の一つで、桃の花が咲く季節であることから「桃の節句」とも言われます。古来中国では、上巳の日に川で身を清める習慣があったそうで、これが平安時代に日本に取り入れられました。後に、紙で小さな人形を作って、川や海に流して身を清めるようになったようで、この風習は現在でも「流し雛」として残っています。

さて、今週4年生はクラブ見学をしました。クラブ見学といっても5・6年生がクラブ活動をしている場面を見るわけではありません。1月に実施したクラブ活動の様子をビデオカメラで録画しました。その際、部長・副部長がクラブ活動の紹介をしました。今年度はクラブ活動の見学もできませんが、ビデオを通して楽しく活動している様子が伝わってきました。4年生は「来年度はどのクラブに入ろうか・・・」と希望を膨らませてビデオを鑑賞していました。

「一小なかよしスローガン」の輪を広げよう

3月2日、代表委員会のメンバーが「一小なかよしスローガン」の輪を広げて、宝塚第一小学校に通う人全員が楽しく学校で過ごすことができるように、全クラスを回って「仲良くし、協力し合って、笑いあおう」というスローガンの内容について話をしました。今、放送委員会、給食委員会、体育委員会、栽培委員会、図書委員会など、委員会で取り組めることを実践しています。一人一人が意識して取り組んでいくと、素晴らしい学校になると思います。「一小なかよしスローガン」を日ごろから心がけてほしいと思っています。

プログラミング教育を進めています!!

3月2日は「徳島県設置の日」です。1880年3月2日、高知県から分離して徳島県が設置されました。1871年の廃藩置県以後、四国の土地は何度も区分けの見直しや分離・吸収合併などの改編が繰り返され、1870年から1874年年までの間は上半分が愛媛県、下半分が高知県の2県だけの時もあったそうです。

さて、今年度から新しい学習指導要領を実施しており、プログラミング教育も進めています。プログラミング教育はパソコンを使ってするものばかりではありません。アンプラグドプログラミングとは、パソコンやタブレット端末などの電子機器を使わず、プログラミング的思考を身に付ける学習方法です。実際にプログラミング言語を使う訳ではなく、コンピュータが動く仕組みや問題解決の手順といったプログラミングにつながる知識をパズルやカードなどを用いて学びます。4年生では、「先生を今座っている机から廊下に出る手順」「班の友達を先生のところまで移動させるよう手順」などの課題に取り組んでいました。

3月1日の学校の様子

3月に入り卒業式の練習が始まりますので、準備を5年生が行いました。卓球台をプールの更衣室に移動させたり、6年生の用・保護者用の椅子ならべをしたり、体育館を掃除したり、いすや机の雑巾がけをしたりしました。クラスごとに約20分間取り組みましたが、どの児童も一生懸命もくもくと活動していました。来年4月からは最高学年として学校を引っ張ってくれる5年生・・・きっと大活躍してくれることでしょう。

3月・・・まとめの時期に入りました

3月1日は芥川龍之介の誕生日(1892年3月1日)です。「羅生門」や「蜘蛛の糸」などの作品で有名な小説家です。夏目漱石の大ファンだった芥川龍之介は、夏目漱石を尊敬しすぎて16歳のときに「吾輩も犬である」というエッセイを執筆したそうです。

1月は「行く」・2月は「逃げる」・3月は「去る」と言いますが、3学期も2か月が過ぎ去りました。6年生は卒業式まで17日、1年生から5年生までは修業式まで19日となりました。どの学年も1年間の学習や生活、自分自身の成長を振り返るまとめの時期として取り組んでいます。1年生は最後の物語文であるハンス ・ウィルヘムさんの「ずうっと、ずっと、大すきだよ」の学習をしています。主人公「ぼく」が愛犬「エルフ」をいかに愛していたか、回想の形をとって展開されています。エルフが死んでしまったという悲しみはありますが、「ぼく」がエルフにたくさんの愛情を注いでいたため、物語の最後は暖かい余韻が残ります。子どもたちは主人公「ぼく」とともに、喜んだり悲しんだりしながら読み進めていました。