2021年6月後半の学校の様子

クラブ活動

6月30日(金曜日)6時間目、クラブ活動がありました。今年度初めてのクラブ活動なので、部長・副部長・書記を決めたり、活動計画を立てたりしました。話し合いが終わったクラブから活動を始めました。楽しそうに体を動かしたり、物を作ったりしていました。

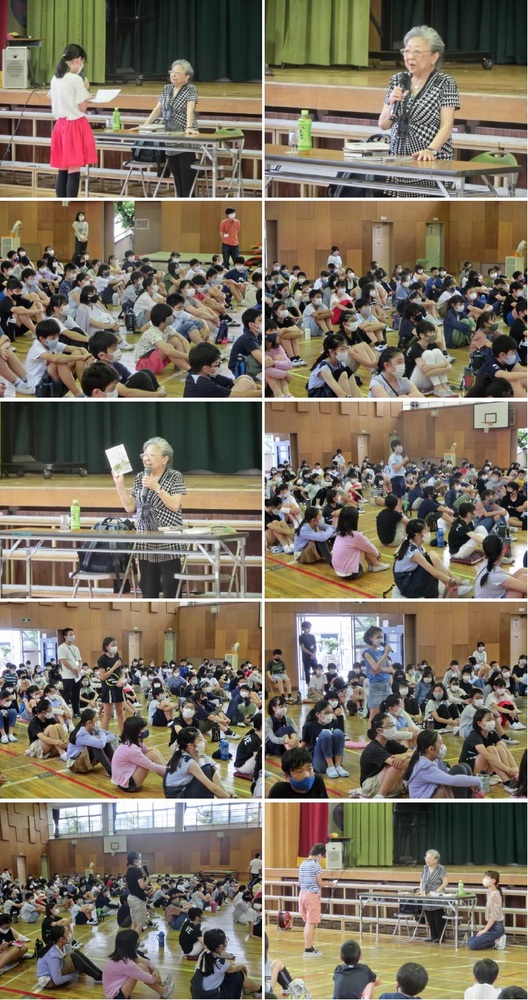

近藤紘子さんによる講話 (6年生 平和学習)

6月30日は「夏越の祓(なごしのはらえ)」です。本来は旧暦の6月末に行われていました。一年の後半の厄除けや健康を祈願し大祓(おおはらい)とも呼びます。

厄除けとして有名なのが、茅(ちがや)で作った大きな「茅の輪(ちのわ)」です。神社の境内に設置され、人々は決まった順番で茅の輪をくぐります。

さて、6月29日(火曜日)3・4時間目、1945年8月6日に広島で被爆された近藤紘子さんをゲストティーチャーとして招聘し、6年生を対象に平和学習を行いました。近藤さんは、10歳の時渡米し、テレビ番組に出演されました。そこで出会ったのが広島に原子爆弾を投下したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」の副操縦士だったルイスさんでした。ルイスさんは「おお神よ。われわれは何をしてしまったのか。」と嘆いたそうです。そこから近藤さんは「憎むべきは戦争だ。」と強く思ったそうです。2016年に広島を訪れたアメリカのオバマ大統領が演説の中で近藤さんのことを取り上げたこと、核をなくすのは人から人へ思いをつないでいくことなど、様々なことを伝えてくださいました。

この平和学習の様子は、毎日新聞と神戸新聞に取り上げられます。

6月29日の学校の様子

6月29日は「ビートルズの日」です。1966年6月29日、イギリスのロックグループ「ザ・ビートルズ」が初来日しました。500人以上の人が羽田空港に到着したビートルズを出迎えたそうです。ビートルズの楽曲を手がけるユニバーサルミュージック合同会社が制定しました。

6月29日の学校の様子を紹介します。6年生は音楽の時間に「ラバース・コンチェルト」の合奏をしていました。自分たちで楽器を選んで主旋律を奏でたり、ハーモニーを作ったりするなど、考えて練習してきました。授業では、各グループごとに順番に合奏して、最後は全体で演奏していました。短期間でここまで仕上げるのは素晴らしいと思いました。

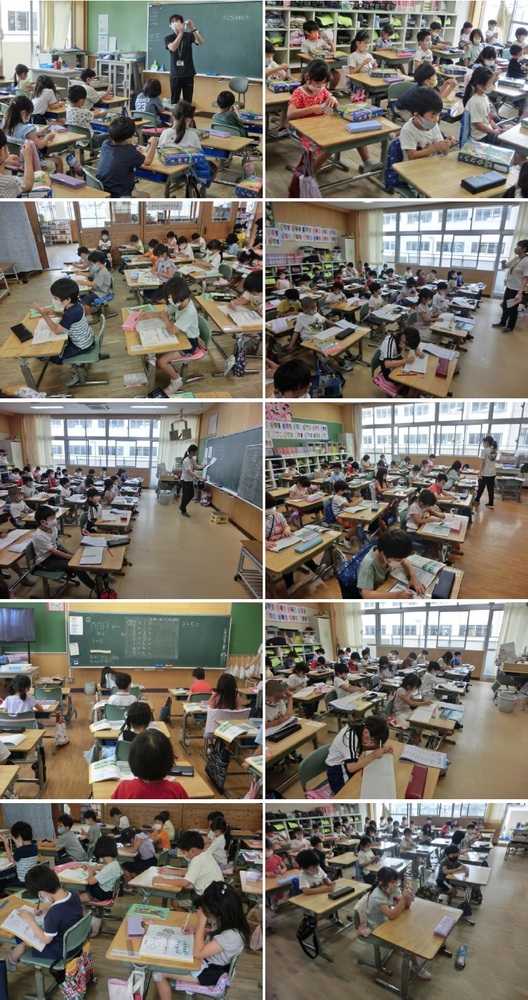

2年生は国語で「スイミー」の学習をしていました。どのクラスもちょうど3の場面に差し掛かったところです。一人寂しく海で泳ぐスイミーにたくさんの出会いが訪れます。その時にスイミーの気持ちの変化を子どもたちは読み取っていました。

3年生は体育で「マット運動」の学習をしていました。後転に取り組んでいました。手の付き方、体をコンパクトに回転させることなど、注意して取り組んでいました。

6月28日の学校の様子

6月28日は「ニワトリの日」です。「に(2)わ(8)とり」の語呂合わせから、日本養鶏協会などが1978年6月に制定しました。鶏卵・鶏肉の消費拡大が目的となっています。人間とニワトリの関わりはすでに5000年以上にもなります。古くは時を告げる鳥として、「時告げどり」と呼ばれていました。

6月28日の学校の様子を紹介します。1年生は図画工作の時間に「雨とかたつむり」の学習をしていました。かたつむりやアジサイを作って画用紙にはり雨を降らしていきます。どのクラスも教室の後ろの掲示板に掲示しています。

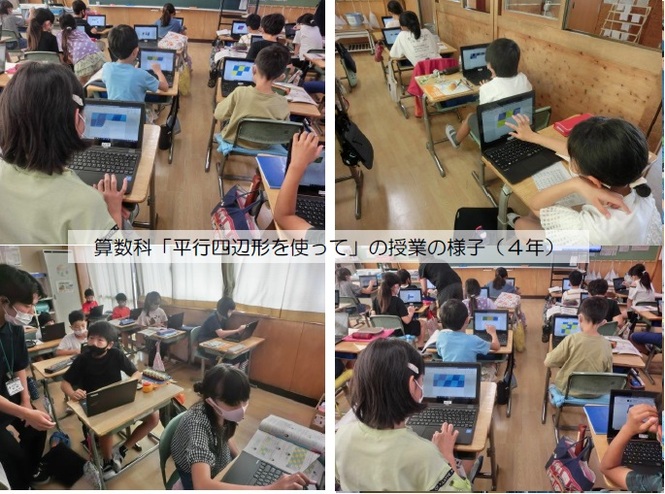

4年生は算数の時間にタブレットパソコンを使って、平行四辺形の敷き詰めをしていました。平行四辺形の色を変えるなど、子どもたちは工夫して取り組んでいました。4年生はあらゆる教科でタブレットを活用しています。ICT活用能力が非常に向上していますよ。

6年生は家庭科の時間に洗濯実習をしていました。体育参観で使ったはちまきとビブスを洗濯板できれいに洗います。昭和初期は洗濯板を使って洗濯をしていたことを3年生の時に学習しました。洗濯機に負けないほど、汚れが取れることを実感していました。

6月25日の学校の様子

6月25日の学校の様子を紹介します。6年生は理科の「植物のつくりとはたらき」の学習をしていました。久しぶりに理科室で学習することができるようになりました。植物の葉が光合成をするのかどうかを実験していました。光を当てた葉と光を当てていない葉をたたき出し法を使って、ろ紙に写し取りヨウ素液で反応を見ました。グループで協力し合って実験することができていました。

4年生は音楽の時間に「リコーダーの演奏」をしていました。昨年度、学校ではリコーダーの演奏ができなかったので、初めて学校でリコーダーを演奏します。息をやさしく吹き込むことに注意して演奏をしました。

特別教室が使えるようになりました

6月25日は「住宅デー」です。1978年、建築職人の存在を広く一般の人に知ってもらおうと、全国建設労働組合総連合が制定しました。6月25日はスペインの建築家、アントニオ・ガウディの誕生日にちなんだものです。サグラダ・ファミリアやカサ・ビセンスなどの世界遺産を建築された方として有名です。

さて、ホームページの一小モデルでお知らせしました通り、緊急事態宣言が解除されたので、特別教室を使用することができるようになりました。子どもたちは久しぶりに図工室や理科室で学習に取り組んでいます。大きな机を使って作業をしたりグループワークをしたりすることができ、楽しく活動できています。

6月24日の学校の様子

6月24日の学校の様子を紹介します。4年生は理科の時間に自分たちの育てた「へちま」と「ひょうたん」を学習園に植え替える作業を行いました。両方とも種から育てて観察してきました。今後、子どもたちは学習園に行って水やり行います。

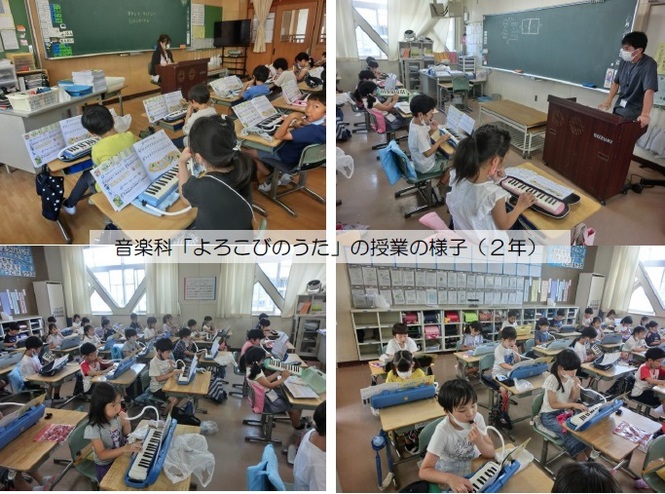

2年生は音楽の時間に鍵盤ハーモニカの授業をしていました。昨年度は鍵盤ハーモニカの演奏をすることができなかったのですが、今回授業では初めてホースで息を送り込んで演奏しました。初めて演奏した曲は「よろこびのうた」です。子どもたちの思いにぴったりの曲で、とても上手に演奏ができていました。

3年生は社会で「タウンウオッチング」の学習をしていました。宝塚第一小学校の校区付近で特色のある「手塚治虫記念館」「宝塚ホテル」「サンドウィッチのルマン」「たからづか牛乳」の4つに絞って調べ学習をして、新聞にまとめていきました。お店の人にインタビューすることができないため、インターネットで調べた内容をまとめました。

6年生 体育参観

6月24日は「ドレミの日」です。11世紀の初めイタリアの音楽教師グイード・ダレッツォが、音階とそれを記録する楽譜の原型を作ったと言われています。 グイードはもと修道士だったため、聖歌隊がグレゴリオ聖歌を暗記するのに苦労しているのを見て、音楽を覚えやすくする方法を考えたそうです。それがドレミという音階の始まりです。

さて6月23日(水曜日)5時間目に6年生の体育参観を実施しました。6年生は司会進行から会場設営まですべて自分たちの手で行いました。体育委員会の児童が「あいさつ」「一小体操」「リレーの準備と後片付け」「ゴールテープ」など自主的に取り組みました。リレーはさすが6年生です。バトンパスのスムーズさバックストレートでの伸び・・・他の学年と一味違ったリレーを見せてもらいました。

多くの保護者の皆様のあたたかい雰囲気に包まれて、子どもたちは満足のいく一日だったのではないでしょうか。

1年生 体育参観

6月23日(水曜日)3時間目に1年生の体育参観を行いました。非常にたくさんの保護者の方が来校され、温かい目で見守ってくださる中、子どもたちは30m先のゴールを目指して一生懸命駆け抜けました。準備体操で行った「一小体操」もしっかりとできていました。また、友だちの応援も頑張りました。

5年生 体育参観

6月23日は「沖縄除霊の日」です。1945年6月23日、アメリカ軍の沖縄本島上陸によって4月1日に本格的に開始された太平洋戦争の沖縄戦が終結しました。沖縄県は、住民を中心におよそ20万人もの犠牲者を出したそうです。沖縄戦終結のこの日を沖縄県が「慰霊の日」と決め、沖縄県では休日となっています。

さて、6月22日(火曜日)5時間目に5年生が体育参観を実施しました。5年生はスウェーデンリレーで、第1走者とアンカーがトラック一周を走ります。さすが5年生です。バトンパスをスムーズに行うことができます。また、走力も中学年とは違い、直線でスピードに乗った走りをすることができていました。

3年生 体育参観

6月22日(火曜日)3時間目に3年生が体育参観を実施しました。3年生は半周リレーです。1年生の時の運動会では徒競走をし、昨年度は運動会がなくなったため、リレーをするのは今年が初めてです。最初はバトンを渡す人が見つからなくて右往左往していた児童もいましたが、今ではしっかりとバトンパスができるようになりました。今日の体育参観もバトンゾーンをしっかりと使って次の走者に上手にバトンパスができていたと思います。

4年生 体育参観

6月22日は「ボウリングの日」です。日本ボウリング場協会が1972年に制定しました。1861年6月22日付の英字新聞に日本初の ボウリング場オープンの広告が掲載されたことを記念しています。

さて、昨日は2年生と4年生の体育参観を実施しました。4年生は子どもたちが司会進行から準備大会、ルール説明、結果発表まですべて自分たちで運営していました。リレーは全体練習が2回しかできなかったのですが、前を向いてバトンパスをすることができていました。短い練習の中でできることをしっかりと取り組むことができていた4年生に拍手を送りたいと思います。保護者の皆様も多く来校されて、子どもたちを温かく見守っていただきました。本当にありがとうございます。

2年生 体育参観

6月21日(月曜日)3校時に2年生が体育参観を実施しました。2年生の児童が司会進行をして授業を進めていきました。まず初めの言葉です。児童2名が今日の意気込みをしっかりということができていました。次に一小体操です。各クラスの体育係が前に出てきて、他の児童をリードしました。次は徒競走です。5人ずつ40mを駆け抜けます。ゴールまで止まらないように手をしっかりと振って走っていました。最後に折り返しリレーをしました。リングバトンを使ってコーンを折り返して次の人にリングを手渡します。チームで協力し合って取り組んでいました。たくさんの保護者の方が来校され、温かい雰囲気で拍手を送ってくださいました。本当にありがとうございます。また、自分たちの力できびきび動いていた2年生は本当に素晴らしかったです。

全校朝の会

6月21日は24節気の一つ「夏至」です。夏至は、北半球では一年のうちで昼が最も長く、夜が最も短くなります。農家は田植えなどで忙しい時期です。関西地方などでは、夏バテ防止や稲の根が八方に広く張ることを願ってタコを食べる風習があるそうです。また、日照時間の短いスウェーデンやフィンランドなどの北ヨーロッパでは、太陽の恩恵に感謝してこの日を中心に「夏至祭」が開催されます。

さて、6月21日に全校朝の会を行いました。まず校長先生から、「周りの友だちを意識すること」について話がありました。友だちの頑張りを認めたり、友だちとともに協力し合ったりすることが大切です。今日から体育参観がスタートしますが、友だちと協力し合ってリレーや徒競走に取り組んでほしいと思います。次に各委員会の委員長から委員会の紹介がありました。どの委員長も原稿を覚えて堂々と発表していました。さすが宝塚第一小学校の子どもたちですね。最後に表彰がありました。直接、校長先生から表彰状を渡すことができなかったので、学年と名前のみ発表し、全員で拍手をしました。

6月18日の学校の様子

6月18日の1年生の様子を紹介します。1年生は算数で「たしざん」の学習に入りました。計算カードを使って何度も反復練習したり、計算ドリルの問題を解いたりするなど、一生懸命に取り組んでいます。まだ、早く計算することはできませんが、粘り強く取り組むことにより早く正確に問題を解くことができます。宿題にも計算カードが出されますので、ご家庭でもご協力願います。

外国語科のデジタル教科書を活用(5年・6年)

6月18日は「おにぎりの日」です。1987年11月、鹿西町内の杉谷チャノバタケ遺跡の竪穴式住居跡から日本最古の「おにぎりの化石」が発見されました。この「おにぎりの化石」は炭化して黒い石のように見え、弥生時代中期のものと推測されています。この日は「鹿西」の「ろく(6)」と毎月18日の「米食の日」が由来しています。

さて本校の5・6年生を対象として、児童のタブレットに外国語科のデジタル教科書がインストールされています。これは、文部科学省の「学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業」の一環です。外国語科の時間でも活用しますが、発音の練習やリスニングの練習等ができますので、是非とも家庭でもご活用ください。

6月17日の学校の様子

6月17日は「おまわりさんの日」です。1874年6月17日、日本ではじめて巡査制度が開始されたのに合わせて、警察官という職業が誕生するとともに、交番制度もはじまりました。当初は、建物はなく、街なかの交差点などに警察署から出向いて街を守っていましたが、雨の日や風の日など大変だったので、交番の建物が建てられ、今のような制度で活動することになったそうです。

6月17日の学校の様子を紹介します。いよいよ来週から体育参観がスタートします。各学年とも徒競走やリレーの練習、一小体操の練習に取り組んでいます。2時間目に4年生が練習をしていました。4年生は児童が主体となって司会進行等を行います。また、バトンパスもスムーズにできるよう、何度も練習しました。どのクラスも上手にバトンパスができていたと思います。本番を楽しみしておいてくださいね。

6月16日の学校の様子

6月16日の1年生を様子を紹介します。タブレットの授業も3回目になりました。3回目は「学びポケット」⇒「スカイメニュー」⇒「発表ノート」の使い方です。担任が事前に電子上で配布した信号機の色塗りからスタートしました。赤・黄・緑(青)を丁寧に塗っていきます。はみ出したところは、消しゴムキーを使って消していきました。次に自分が描きたい絵をタブレット上で書きました。最後に大型テレビに映し出して一人ずつ発表しました。「聞いてください。私は〇〇を書きました。どうですか。」としっかりと友だちを見て発表することができていました。

眼科検診を実施しました!

6月16日は「和菓子の日」です。「嘉祥(かじょう)」という行事から全国和菓子協会が制定しました。848年6月16日、仁明天皇が16個の菓子や餅を神前に供えて、疾病よけと健康招福を祈ったとされた故事に由来するそうです。江戸幕府では江戸城の大広間に2万個を超える菓子を並べ、大名や旗本に贈られたという記録も残っています。

さて、昨日は1年生・3年生・5年生を対象に眼科検診を実施しました。どの児童も静かに待ち、あいさつや自分の名前をしっかりと言っていました。眼科医からは検診の様子をほめていただきました。