2021年7月前半の学校の様子

7月15日の学校の様子

7月15日の学校の様子を紹介します。2年生は生活科の時間に「暑中見舞いのハガキ」を書いていました。おじいさんやおばあさん、親戚やいとこ、友だちや先生などに向けて、心を込めてメッセージを書いていました。挿絵加えて見ごたえのあるハガキになりましたよ。

1年生は図工の時間に人権ポスターを書いていました。まず表題になる文字を決めて貼り付けます。そして、絵の具で塗りやすいように絵を大きく書いていきます。

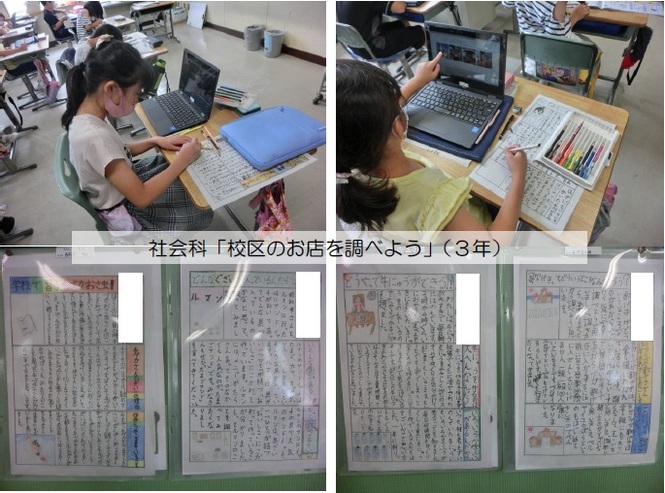

3年生は社会の時間に校区のお店について、インターネットや資料等で調べて、新聞にまとめる活動をしていました。新型コロナウイルス感染拡大防止のためにタウンウオッチングができなかったので、実際の建物を見たりインタビューをしたりすることはできませんでしたが、しっかりとまとめることができていました。

水難事故から身を守ろう

7月15日は「大阪港開港記念日」です。1868年7月15日、安治川の河口に大阪港が開港しました。6世紀頃に国際港として栄えた難波津(なにわづ)、住吉津(すみのえのつ)といった海港は、徐々に衰退していきました。やがて安治川上流の川口波止場に運上所をつくり、現在の大阪港として開港されました。

さて、今年度は水泳指導がなかったのですが、全学年「水難事故から身を守るための学習」を行っています。日本ライフセイバー協会のホームページやDVD等を使って、「プールや海、水辺などで水難事故が起こらないように気を付けること」「もし海等に転落した場合の行動」「助けの求め方」「身近ななもので落ちた人を救う方法」などを詳しく学習しました。最後にタブレットを使って、学習したことのまとめとして動画を視聴したりクイズに取り組んだりしました。

7月14日の学校の様子

7月14日の学校の様子を紹介します。4年生は社会の時間に自分たちが調べたごみ問題についてプレゼンテーションをしていました。3Rやリサイクルマーク、プラスティックごみ問題、外国のリサイクルなど、ごみ問題について自分でテーマを決めてインターネットや図書室の資料等で調べたものをタブレットのプレゼンソフトを使ってまとめました。そのプレゼンを大型テレビに投影して発表したのですが、発表内容も素晴らしかったです。また、運動場では体育の時間にキックベースボールをしていました。どこを狙ったらヒットになるのか考えて攻撃をしていました。

6年生は体育の時間に走り幅跳びの学習をしていました。さすが6年生ですね。4m以上跳ぶ児童も見られました。互いにアドバイスしあって何度も練習している姿が素敵でした。

給食に「ハモ」登場!!

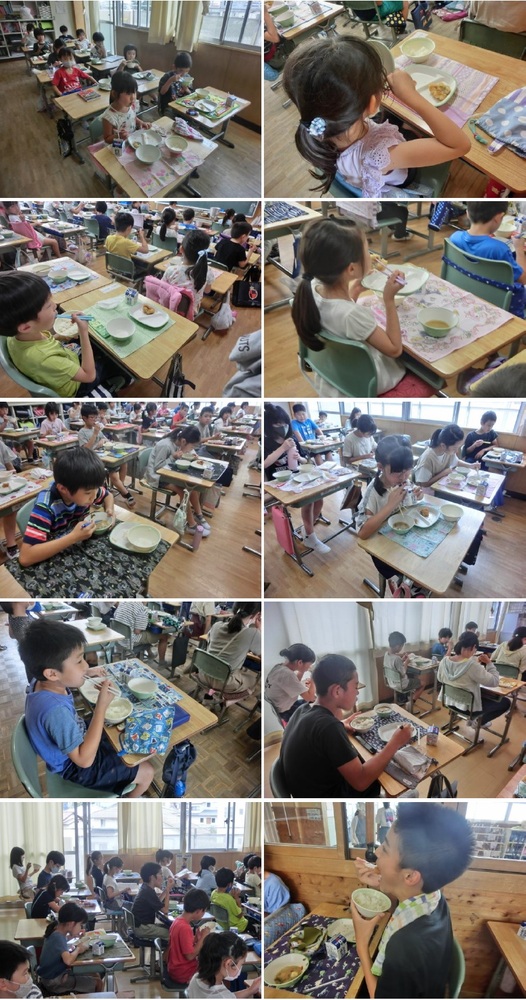

7月13日の給食に「ハモのフライ(梅肉ソース添え)」が登場しました。ハモは京の夏の味覚に欠かせない食材です。また、生命力の強い魚で、流通の発達していない時代に生きたまま京都の運ばれる魚はハモだけでした。京都の人々はそんなハモの強さにあやかり、梅雨の後に脂が乗ってくるとされるハモを過酷な暑さにより体調を崩しやすい夏に食べたそうです。給食では、梅肉ソースに絡めて食べました。子どもたちからは「おいしい。もう一切れほしい。」と好評でした。

1年生・・・工作発表会

7月14日は「フランス革命記念日」です。1789年7月14日、バスチーユの牢獄襲撃を皮切りにフランス革命の火ぶたが切られました。フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」は、この革命でマルセイユ市民がパリに向かって行進した際に歌われた曲です。

さて、1年生は箱と缶を使って動物や乗り物、身近な道具を作りました。昨日は、作ったものの発表会を行う日です。一人一人みんなに作品を見せて「〇〇を作りました。工夫したところは△△です。」としっかり発表することができていました。

7月13日の学校の様子

7月13日は「日本標準時制定記念日」です。1886年7月13日、兵庫県明石市を通る東経135度の子午線が日本標準時と定められました。明石市を通る東経135度が選ばれたのは「15」で割り切れるちょうどよい数字だったからです。経度15度ごとに1時間の時差があり、東経135度では世界標準時(経度0度)からちょうど9時間(135÷15)の時差となります。

さて7月13日の学校の様子を紹介します。5年生は音楽の時間に合奏「リボンのおどり」に取り組んでいました。リコーダー、小太鼓、木琴、タンバリン、オルガンに分かれて音を重ねていきます。子どもたちはどの楽器も取り組めるようローテーション方式で演奏していました。

3年生は図工の時間にハサミやカッターナイフを使って平面作品を作っていました。ビルの上に花火があがるのをイメージして作品作りに取り組んでいました。

6年生は理科の時間に元素記号の学習をしています。その元素が社会で何に使われているのかを学習しました。また、元素記号に親しみを持ってほしいということから元素記号をカルタにして楽しみながら覚えていました。

7月9日に学校の様子

7月9日の学校の様子を紹介します。2年生は自分たちが学習園で栽培している「なす・ビーマン・トマト」の写真をタブレットで撮影し、気づいたことを書くなどの活動をしていました。ローマ字入力ができないので、タッチペンを使って直接画像に書き込みをしました。できた観察カードは、先生に電子上で提出しました。

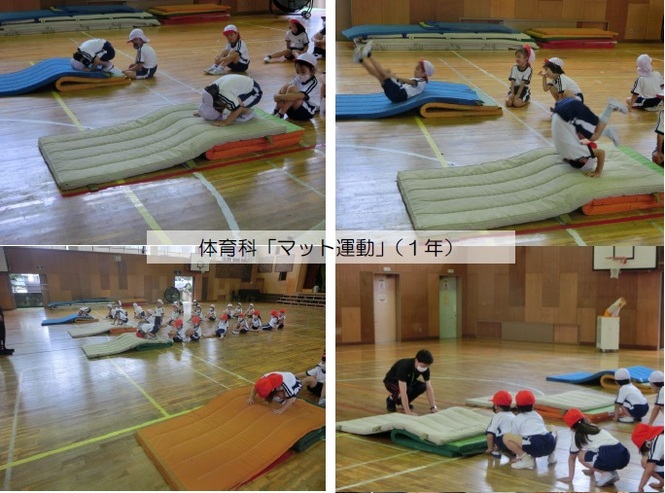

1年生は体育の時間にマット運動をしていました。前回りがしっかりとできるように姿勢に注意して取り組んでいました。

個人懇談会への出席、ありがとうございます

7月9日は「ジェットコースターの日」です。1955年7月9日、東京で後楽園遊園地が開園し、ジェットコースターが登場したことに由来しています。1500メートルのコースを最高時速55キロで疾走するその姿を見ようと、近くの道路には人垣ができたそうです。

さて、7月5日から7月9日までの4日間、個人懇談会を実施しました。学校での様子をお話したり、お家での様子をお聞きしたりしてとても有意義な時間を過ごせました。限られた短い時間でしたが、子どもたちの学校での様子やご家庭での様子を情報交換する有意義な時間になりました。今回の懇談から得た情報を生かして、子どもたちが充実した楽しい学校生活が送れるように取り組んでまいります。ご家庭でもお子様の学校での頑張りに対して、思いっきりほめてくださいね。

世界の平和を願って

7月8日は「七転八起の日」です。熊本地震からの復興の気持ちを込めて、何度でも起き上がる心意気を表す「くまモンの起き上がりこぼし」で多くの人に勇気と励ましを送るのを目的として、制定されました。日付は7と8で「七(7)転八(8)起」の数字にちなんでいます。

さて、6年生は9月1日・2日の修学旅行に向けて平和学習に取り組んでいます。先日、広島で被爆された近藤紘子さんをゲストティーチャーとして招聘し、戦争の恐ろしさと平和の大切さについて学習しました。また、折り鶴集会で全校生が平和を願いながら鶴を折りました。その学習の一環として習字の時間に「世界平和」を書きました。一人一人が平和への願いを込めて取り組んでいました。

7月7日の学校の様子

7月7日の学校の様子を紹介します。4年生は音楽の時間に「言葉でリズム・アンサンブル」の学習をしていました。言葉を言いながら手拍子をします。アンサンブルになるように班の友達と違うリズムで手拍子をする場面もありました。最後にピタッと合う班が複数あり、素晴らしかったです。

3年生は外国語活動の時間にアルファベットと数字の学習をしていました。ALTの先生が簡単な計算をタブレットで出題し、英語で答えていました。ペアで協力し合い、楽しく活動することができました。

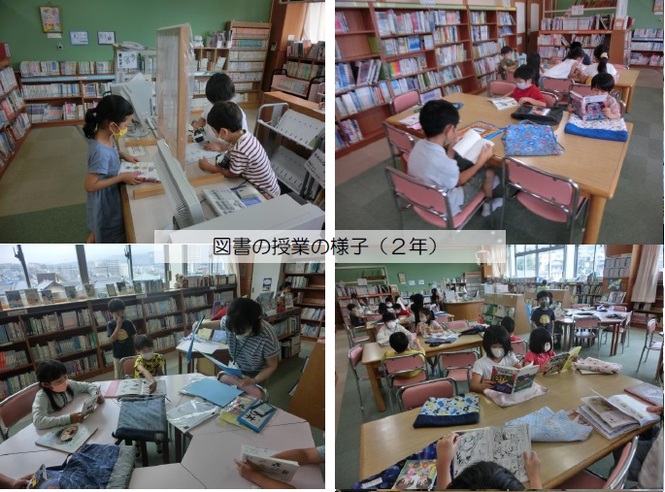

2年生は図書の学習で読書活動をしていました。図書係が図書の窓口業務をしてくれます。子どもたちはお気に入りの本を借りて集中して読書をしていました。最後に司書の先生が読み聞かせをしてくださいました。

「七夕」に願いを込めて

7月7日は五節句の一つ「七夕」です。五節句とは、1月7日の「人日(じんじつ)」・3月3日の「上巳(じょうし)」・5月5日の「端午(たんご)」・7月7日の「七夕(しちせき)」・9月9日の「重陽(ちょうよう)」の五つの節句です。「七夕」は、織姫と彦星が天の川を渡って年に一度だけ会うことができるという中国の伝説に由来する日です。この伝説が奈良時代に日本に伝わり、日本に元々あった七夕信仰と結びついて年中行事としての「七夕」へと発展しました。短冊などを笹に飾る風習は、江戸時代から始まったもので、日本以外では見られないそうです。

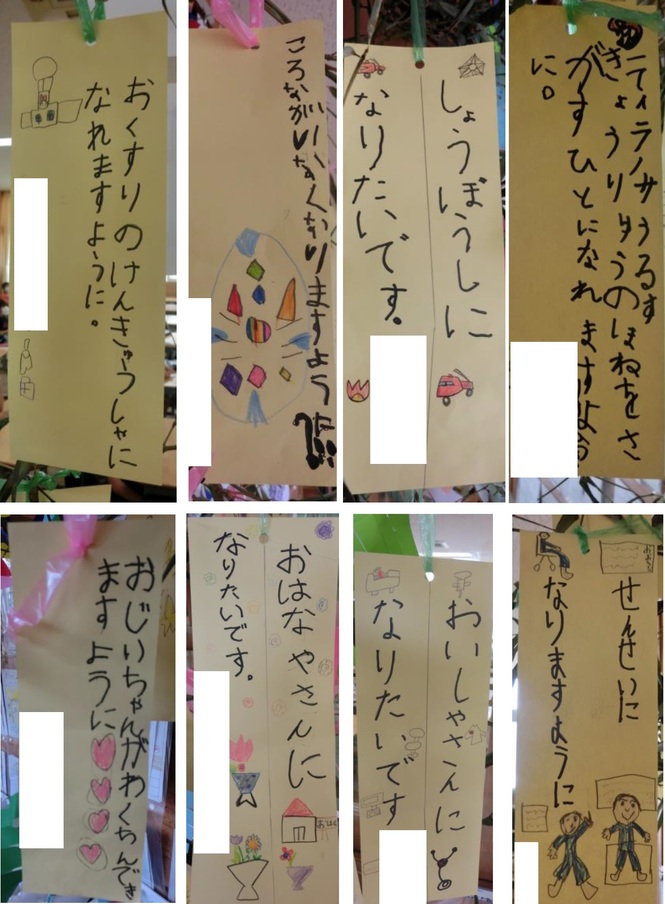

さて、前回もお知らせしましたが、1年生から4年生までの教室の前や渡り廊下に七夕飾りが見られます。この七夕の笹は、毎年近隣のゴルフ場から寄付していただいているもので、子どもたちは願いを込めて短冊や七夕飾りを笹にくくりつけました。

7月6日の学校の様子

7月6日は「ワクチンの日」です。1885年7月6日、フランスの細菌学者のルイ・パスツールが開発した狂犬病ワクチンが少年に接種されました。ワクチンの大切さを多くの人に知ってもらうことが目的で制定されました。パスツールは、感染症にかからないようにするためにワクチンによる予防接種という方法を開発し、狂犬病や炭疽菌、ニワトリコレラなどのワクチンを発明しました。同じ時代に生きたドイツのロベルト・コッホとともに「近代細菌学の開祖」と呼ばれています。

さて、7月6日の学校の様子を紹介します。3年生は図工の時間にハサミとカッターを使ってモビールを作っていました。カエル・アジサイ・てるてる坊主など、梅雨の時期に関するイラストをハサミとカッターで丁寧に切り取り、糸でつないでもビールにします。しゃべらず黙々と取り組んでいました。

5年生は理科の時間に顕微鏡で花粉の観察をしていました。前回の授業で顕微鏡の使い方を学びました。今回は花粉のプレパラートを観察しました。ホウセンカやカボチャなど、学んだとおり順番を守って観察することができました。

1年生は国語の時間に「おおきなかぶ」の音読劇をしていました。おじいさん、おばあさん、まご、犬、猫、ネズミ、ナレーターなど、役割分担をしっかりとして大きな声で堂々と音読することができました。身振りや手ぶりを交えるなど、なかなか見ごたえのある音読劇でしたよ。

7月5日の学校の様子

7月5日の学校の様子を紹介します。1年生は生活科の時間にアサガオの観察をしていました。個人懇談の際、保護者の方に持ち帰っていただきますが、あさがおがぐんぐんと成長し、支柱の上まで伸びています。子どもたちは観察カードに支柱に巻き付きながら上に伸びているアサガオの様子を詳しく書いていました。

5年生は外国語の時間にペアトークをしていました。「算数の時間に持っているもの」「音楽の時間に持っているもの」などを質問し、もう一人が英語で答えます。相手に伝わるように言葉と身振り手振りとを駆使して英語でやり取りをしていました。

6年生は国語の時間に「私たちができること」の学習をしていました。各委員会に分かれて、宝塚第一小学校がより良い学校になるためにどうしたらよいのかを考え、企画・実行していきます。

個人懇談会、本日よりスタート

7月5日は「穴子の日」です。日付は「あな(7)ご(5)」(穴子)と読む語呂合わせと、穴子が最も美味しい時季であることから制定されました。穴子は、鰻のようにビタミンAやビタミンB類、カルシウムが豊富で夏バテに効果的とされています。「土用の丑の日」の鰻に続き、夏の味覚の定番となるように全国にPRすることを目的としています。

さて、7月5日(月曜日)から8日(木曜日)まで個人懇談を実施します。過日、お手紙でお知らせしました通り新型コロナウイルス感染拡大防止策を十分に行います。ご来校の前に必ず検温をしていただき、体調がすぐれない場合や不安がある場合は無理をしなようお願いします。また、校舎内に入る際、アルコール消毒をお願いします。担任との面談の際は、透明のシート越しで面談することになりますので、ご了承願います。

また、校内のいたるところに子どもたちの作品が掲示されています。ご来校の際にご鑑賞いただければ子どもたちも励みにつながると思います。よろしくお願いします

併せて、職員室前に「落とし物」を展示しています。ご確認くださいますようお願いします。

平和への祈りを込めて ~折り鶴集会~

7月2日は雑節の一つ「半夏生」です。夏至から数えて11日目、太陽が黄経100度を通過する日が半夏生となっています。農家の人達はこの日までに田植えを済ませ、どんなに気候不順な年でもこの後は田植えをしないという習慣がありました。地方によっては、ハンゲという妖怪が徘徊するという言い伝えがあり、この時期に農作業をしないようにという戒めになっているようです。関西ではタコ、香川県ではうどんを食べる習慣があるそうです。

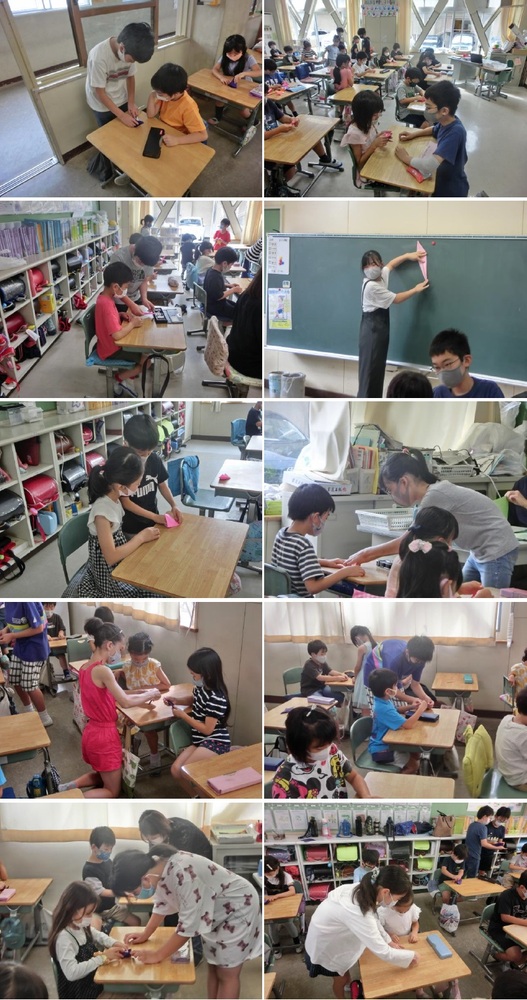

さて7月2日(金曜日)の朝学習の時間に「折り鶴集会」を行いました。6年生は先日の近藤紘子さんの話やヒロシマ・ナガサキの学習など、平和学習を積み重ねてきています。この日は6年生が中心となって平和について考える日です。6年生が全教室に行って、自分たちが学習してきたことや平和の大切さなどをタブレットを使って発表しました。その後、折り鶴の折り方を丁寧に教えました。全校生が作った折り鶴は千羽鶴にして、広島平和記念公園に捧げてきます。

星に願いを

7月1日は「童謡の日」です。 1918年7月1日、日本初の児童文芸誌『赤い鳥』が児童文学者である鈴木三重吉によって創刊されました。『赤い鳥』は、子どもの言葉で子どもの世界を描いたわかりやすい童話・童謡の創作を目指して作られました。童謡を日本の文化遺産として保存し、アピールすることを目的として、1984年に日本童謡協会が制定しました。

さて1年生から4年生までの児童が7月7日の七夕の日に向けて、短冊に願い事を書いたり、七夕飾りを作ったりしています。ちょうど個人懇談の時に七夕飾りをご覧くださいね。