2020年12月前半の学校の様子

12月16日の学校の様子

12月16日の給食は、待ちに待ったクリスマス給食です。朝から子どもたちは給食の話でもちきりでした。配膳が始まりました。一人一人に大きなフライドチキンが配られました。子どもたちは目を輝かせて「早く食べたい」と口々に言っていました。コロナ禍の給食ですので、声を出して食べることができないのですが、子どもたちは「おいしい。おいしい。」と心の声を出していましたよ。

パクパクパックン大集合???(2年生)

12月16日は、「紙の記念日」です。キリンビール、東洋紡績、京阪電気鉄道など明治から昭和にかけて500以上の企業を設立した実業家の渋沢栄一さんが設立した「抄紙会社」が、1875年の12月16日に紙を生産できるようになって正式の開業日を迎えたことに由来します。人類は言葉と文字を発明し、それを記録するために発明されたのが紙です。最初は古代エジプトでパピルスの茎を広げた素材が使われていましたが、現在の紙に近い素材は中国で発明されたそうです。

さて2年生の教室の前を通ってみると楽しそうな作品が並んでいます。「パクパクパックン」と言って牛乳パック等の紙パックを使ってその部分を口に見立てて、様々な作品を作っていました。河童やサンタさん、犬や猫など、個性豊かな作品が勢ぞろいしていました。

心を込めてピカピカに!

12月19日の学校の様子を紹介します。本校では、給食時間が終わってから掃除時間になります。自分たちの使った場所を隅々まできれいにしようと、毎日心を込めて掃除をしています。また、本校では掃除時間を「もくもくタイム」と言い、関係のない話をせずに黙々と黙って一生懸命に掃除をすることになっています。今年度はコロナウイルス感染防止のために、床の水拭きはモップで行ったり窓ふきはからぶき雑巾や新聞紙で行ったり、トイレ掃除は教職員が行ったりしています。

FMたからづかの収録をしました。

12月19日は、「日本初飛行の日」です。1903年にライト兄弟が世界初の有人動力飛行を行ってから約7年後の1910年12月19日、日本最初の飛行訓練が開始されました。場所は東京代々木公園で、5日後に離陸に成功しました。飛行時間は4分、高度70メートル、飛行距離3000メートルを記録しました。

昨日、放送室でFMたからづかの収録がありました。1年生から5年生までの児童が2名ずつ作文を朗読したり、アンケートに答えたりしました。この企画は毎年行われている「飛び出せ!小学生の作文」です。市内の小学校の児童が出演する番組です。本校の児童が放送される日が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

12月14日の学校の様子

12月14日の学校の様子を紹介します。1年生は生活科の時間に「こままわし」をしていました。生活科では昔から伝わる遊びとして、「こままわし」や「お手玉」などに取り組みます。みんなでこまの回し方を確認して練習してから、最後に一斉回しをしました。誰のこまが一番長くまわっているか・・・みんな固唾をのんで見守っていました。

4年生は理科で「もののあたたまり方」の学習をしていました。前の時間に金属のあたたまり方について学習しました。今回は水のあたたまり方です。金属とは違って対流して上部からあたたかくなります。安全に留意し少人数で実験を行いました。

5年生は算数で「割合」の学習をしていました。計算だけをするのではなく、図に表しながら考えて解くようにしています。

ごちそうパーティー実施中(1年)

12月14日は、「赤穂浪士討ち入りの日」です。1702年12月14日午前3時、忠臣蔵で有名な大石内蔵助以下四十七士が吉良上野介邸に討ち入りした日です。赤穂浪士は一般的には四十七士と呼ばれていますが、浪士の一人の寺坂吉右衛門は討ち入りに参加しましたが、泉岳寺にひきあげる途中で姿を消したため切腹をまぬがれ、83歳まで生きたそうです。

さて、1年生の教室にはたくさんのケーキが並んでいます。図画工作の時間に作った色とりどりのケーキたちです。生クリームやイチゴ、チョコレートなど、様々なトッピングを施されたケーキ・・・ケーキ屋さんにも並んでいそうなおいしそうなものばかりでしたよ。

6年生 大繩大会を開催しました

12月11日(金曜日)6時間目に「6年生大繩大会」を開催しました。クラス対抗で「8の字跳び」「逆8の字跳び」「一斉跳び」の3種目を2分間でどれだけ跳べるかチャレンジしました。この企画は「大縄大会実行委員会」のメンバーが企画・運営を行い、各クラスで休み時間や体育の時間等で練習に練習を重ねてきました。大繩大会本番、新しい記録を出せたクラスもありました。結果は6年4組がすべての種目および総合優勝も併せて4種目とも優勝しました。優勝した4組はもちろんですが、どのクラスも達成感に満ち溢れた表情だったように感じました。クラスの絆を深めるとともに友達との楽しい思い出が一つ増えた素敵な大会でした。あと4か月で卒業となります。残された小学校生活を大切にしてほしいと思いました。

一小っこ遊ぼう会を開催しました

12月11日は、日本の4つの自然や文化遺産が世界遺産に認定された日です。1993年12月11日、屋久島と白神山地の美しく雄大な自然が世界自然遺産に、姫路城と法隆寺地域の仏像建造物が世界文化遺産に認定されました。

12月10日(木曜日)一小っこ遊ぼう会を開催しました。コロナ禍の中、遊ぼう会に参加する際も本校の休み時間と同様に、検温と手洗い・消毒に加えて、マスク着用の上で勉強をしたり遊んだりすることにしました。毎回200人ほどの児童が参加する子どもたちが大好きな「一小っこ遊ぼう会」を何とか続けていきたいと思います。毎回スタッフの方が子どもたちのサポートをしてくださっています。本当に感謝申し上げます。

12月10日の学校の様子

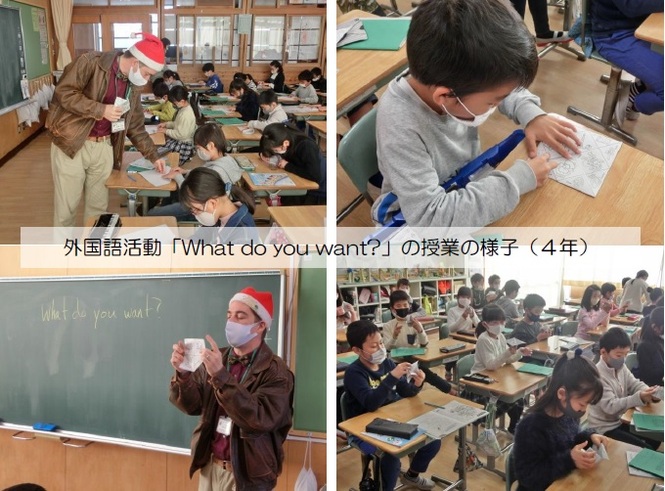

12月10日の学校の様子を紹介します。4年生は外国語活動の学習をしていました。「What do you want?」のセンテンスを全体で練習した後、小道具を使いました。ちょうどクリスマスプレゼントというこどで、3つはほしいもの、1つはほしくないものを書いて、友達とセンテンスを練習しました。

給食の様子も紹介します。今日の献立は青森県の郷土料理である「せんべい汁」とタラの唐揚げでした。タラの唐揚げは大根おろしにつけて食べます。食べなれていない食べ物かもしれませんが、「おいしい おいしい」とたくさん食べている子どもが多くいました。

あいさつ運動実施中

12月10日は、「世界人権デー」です。1948年12月10日、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」で始まる「世界人権宣言」がパリで行われた第3回国連総会で採択されました。それを記念して1950年の国連総会で記念日になりました。

さて、毎月10日はあいさつ運動です。代表委員会のメンバーと育友会の方が校門に立ち、あいさつ運動を進めてくださいます。寒い中でもあいさつの輪が広がっています。

12月9日の学校の様子

12月9日は、夏目漱石の命日(1916年)です。漱石は、イギリスに留学後、東京帝大英文科初の日本人講師になり、「吾輩は猫である」を雑誌「ホトトギス」に発表しました。これが評判となり「坊っちゃん」を書きました。その後、朝日新聞に入社し、「三四郎」「こころ」などを連載しました。漱石の名言に「あなたが今、撒く種はやがて、あなたの未来となって現れる。」という言葉があります。今チャレンジしていることは、いつかは芽が出て花が開きます。若いうちからいろいろなことにチャレンジしていくことが大切ですね。

さて、12月9日の学校の様子を紹介します。3年生は外国語活動の授業をしていました。ALTの先生と一緒に「What's this?」や「What do you like?」のセンテンスについて学習していました。映像や小道具を使って楽しく取り組んでいました。

休み時間の様子も紹介します。本校では以前から密を防ぐために、休み時間は学年を絞って運動場で遊んでいます。12月からはそれに加えてマスクを着用することにしました。限られた時間ですが、外で思いっきり遊んでいましたよ。

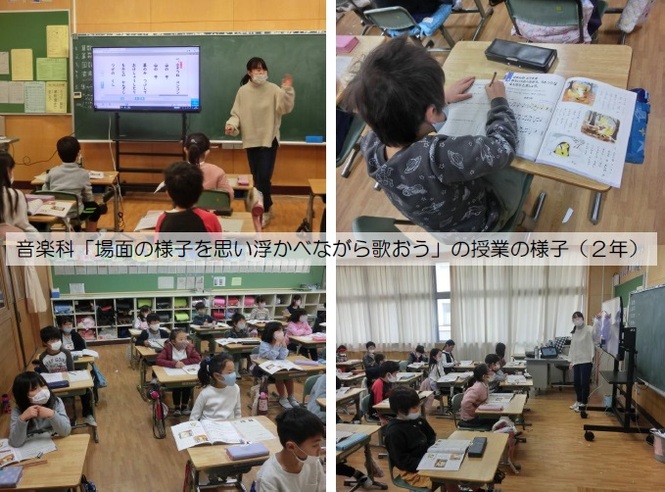

2年生は音楽の授業で「こぎつね」の歌の学習をしていました。歌詞の中に秋や冬を表す言葉が出てきます。季節を意識して歌うことができました。

12月8日の学校の様子

12月8日の学校の様子を紹介します。4年生は理科室で「金属の温まり方」の実験をしていました。金属板の上に熱で色が変わるロウを塗り、金属板を端から温めていきます。すると放射状に金属板が温まっていくのが目で見てわかります。また、金属の棒でも同様の実験を行いました。子どもたちはロウの色の変化に着目して観察し、ワークシートに分かったことや考察をまとめていました。

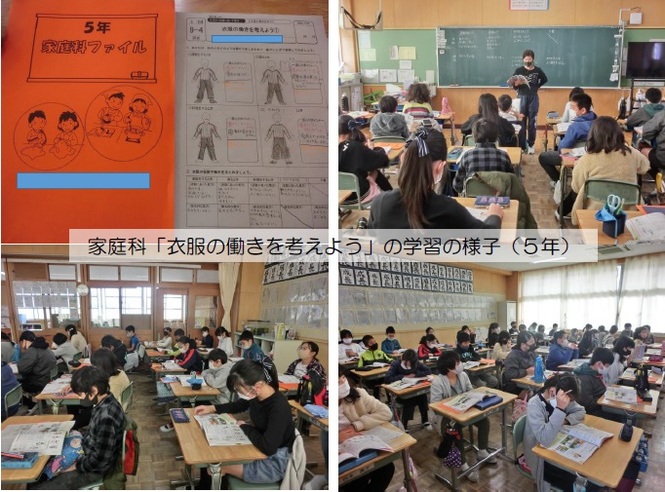

5年生は家庭科で「衣服の働きを考えよう」の学習をしていました。日本には四季があり、季節に応じた服装をします。また、目的に応じた服装をして私たちは生活しています。日常生活から考えていくように授業を進めていました。

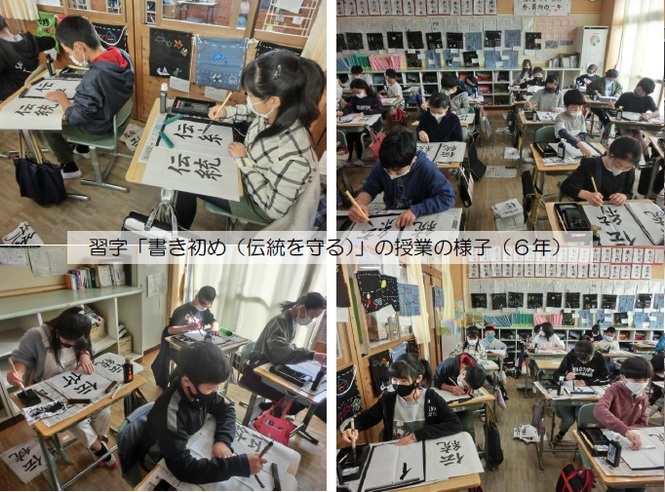

6年生は習字の時間に書初めの練習をしていました。6年生の課題は「伝統を守る」です。1月に書初展がありますが、書初展に向けて一生懸命に取り組んでいました。

ルミナリエに思いを寄せて

12月8日は、「レノンズデー」です。1980年12月8日にジョン・レノンが亡くなりました。ジョンレノンは、ポールマッカートニー、リンゴスター、ジョージハリスンとともにビートルズを結成し1962年にイギリスでメジャーデビューをしました。それ以来、世界中で愛された人です。宝塚第一小学校の給食中の放送で、ジョンレノンの「ハッピー・クリスマス」が毎日のように流れています。

さて、12月上旬から中旬にかけて、阪神・淡路大震災犠牲者の鎮魂の意を込めるとともに、都市の復興・再生への夢と希望を託し、1995年12月から開催されていた「神戸ルミナリエ」が中止となりました。今年は東遊園地で第10回目の作品が展示されたり、三宮やハーバーランドで、これまでのルミナリエの映像が流されたりしています。本校ではルミナリエの学習をして、1月17日に、震災の時に誕生した「しあわせはこべるように」を全校生で歌います。今年は、中止になりましたが、過去の映像を流して学習していきたいと思います。

12月7日の学校の様子

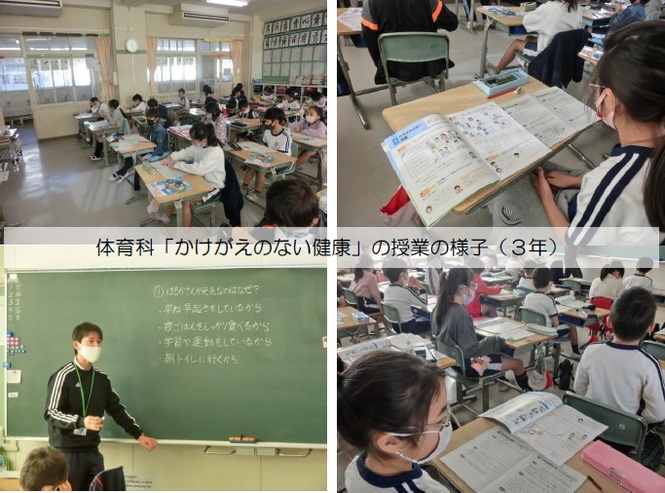

12月7日の学校の様子を紹介します。3年生は保健体育の授業をしていました。大切な健康を守るために日常生活で気を付けることについて、クラス全員で話し合いました。

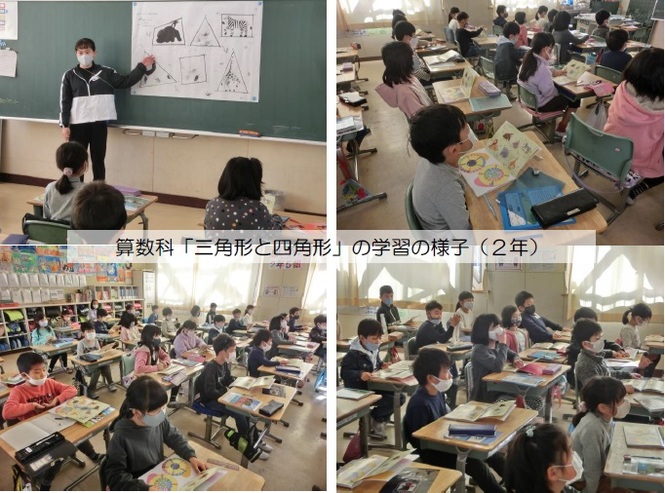

2年生は算数の授業で「三角形と四角形」を行いました。教科書に載っているたくさんの動物を四角形と三角形で囲んでいきます。子どもたちは、楽しみながら取り組んでいました。

1年生は合同体育で「なわとび」をしていました。前まわし跳びにチャレンジしました。50回以上跳び続ける子どももいて、みんな驚いていました。

二十四節気の「大雪」になりました

12月7日は、二十四節気の「大雪」です。山岳だけでなく平野にも降雪のある時節ということから大雪といわれました。本格的に雪が降り始めるころです。この頃になると九州地方でも初氷が張り、全国的に冬一色になります。スキー場がオープンしたり、熊が冬眠に入るのもこのころです。

さて、学校では冬の寒さに負けないように「持久走」に取り組んでいます。4年生では運動場の外周を4周走り自己タイムを更新していきます。寒さに負けない抵抗力のある体づくりのために、懸命に走っている子どもたちの姿にたくましさを感じました。

12月4日の学校の様子

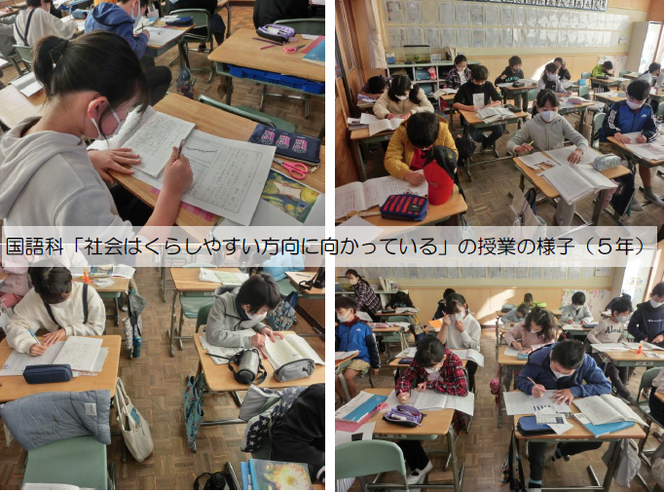

12月4日の学校の様子を紹介します。5年生は国語の授業で「社会はくらしやすい方向に向かっている」の学習をしていました。国語の教科書では、古語の総排出量が減少していることで、くらしやすい世の中になっていることが記述されています。その文章を参考にして、子どもたち自身が「社会はくらしやすい方向に向かっている」もしくは「社会はくらしやすい方向に向かっていない」という題名で文章を作成しました。二酸化炭素の問題、いじめの問題、携帯電話・スマートフォンの普及率など、自分の興味のある事柄を取り上げ、グラフや表などの資料を添付して文書を作っていました。

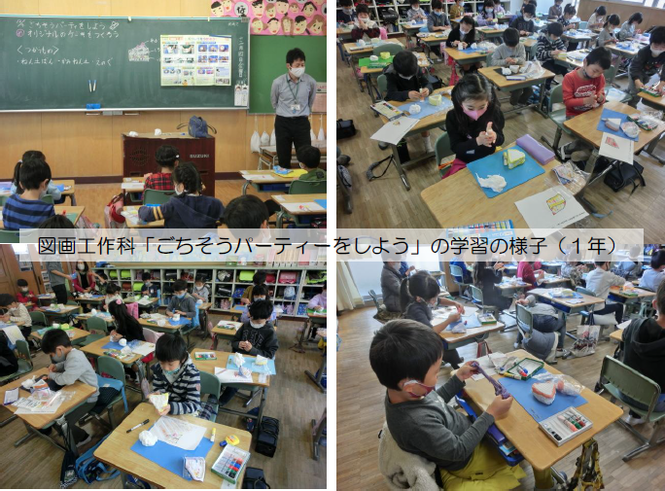

1年生は図工の授業で「ごちそうパーティーをしよう」の学習をしていました。のびる紙粘土とケーキの土台を使って、オリジナルケーキ作りをしていました。紙粘土に絵の具を混ぜて設計図に書いた通りの色になるように紙粘土を着色して、ケーキの土台につけていました。どんな作品ができるのか楽しみですね。

3年生は理科の授業で「光のせいしつ」の学習をしていました。鏡を使って光を集めたり光を合わせたりしていきます。目標物に温度計を設置して、温度の変化も観察します。今日は天候がよく、絶好の実験日和でした。

食べて救おう 兵庫の食べ物(明石だこ)

12月4日は、「破傷風血清療法の日」です。1890年12月4日、エミール・ベーリングと北里柴三郎が、血清療法開発につながる破傷風免疫体を発見したことから、記念日とされています。血清療法とは、抗体のある血清を患者に注射し、体内に入った毒素を中和して無力化する治療法です。人類は、様々な病原体に対して特効薬やワクチンを作ったり、新しい治療方法を確立したりするなどして、病気を克服してきました。新型コロナウイルスも外国でワクチンの接種が始まります。日本ではコロナウイルスの第3波が来ていますが、一刻も早く収束してほしいと思います。

さて、昨日の給食は「たこのから揚げ」でした。兵庫県の特産物である「明石だこ」を使いました。明石海峡の荒波にもまれたマダコを「明石だこ」と言います。「明石だこ」は足が太く陸の上でも立って歩くほど力強いのが特徴です。身がとても柔らかく、心地よい触感でしたよ。子どもたちにも大好評でした。

12月3日の学校の様子

12月3日の学校の様子を紹介します。1年生は体育の時間に体育館で「とびばこを使った運動遊び」をしています。まず、準備体操をした後、体つくりの運動遊びとして、かえる倒立やかえるのあしうちをしました。カラダが十分にほぐれた後、跳び箱にチャレンジしました。まだ十分に跳ぶことはできませんが、両足で踏み切ってなるべく遠くに手をつくように取り組んでいました。

教室をのぞいてみると音楽の授業をしていました。手拍子と卓上木琴を使う児童に分かれて合奏にチャレンジしていました。今年度は鍵盤ハーモニカを使うことができませんが、卓上木琴を使って音程やリズムをとらえています。

子どもたちの作品が勢ぞろい

12月3日は、「カレンダーの日」です。1872年11月9日、明治政府は「来る12月3日を明治6年1月1日とする」と宣言しました。この日から数えてわずか23日後に迫った突然の改暦に世間の少し混乱しましたが、それ以後の日本は太陽暦を採用する諸外国との足並みを揃えることになり、文明国家の仲間入りを広く世界にアピールすることができました。この日から日本は太陰暦から太陽暦に改暦したのです。1988年カレンダーの業界団体である全国団扇扇子カレンダー協議会および全国カレンダー出版協同組合連合会によって「12月3日」が「カレンダーの日」として制定され、2011年8月には日本記念日協会より記念日として正式に登録されました。

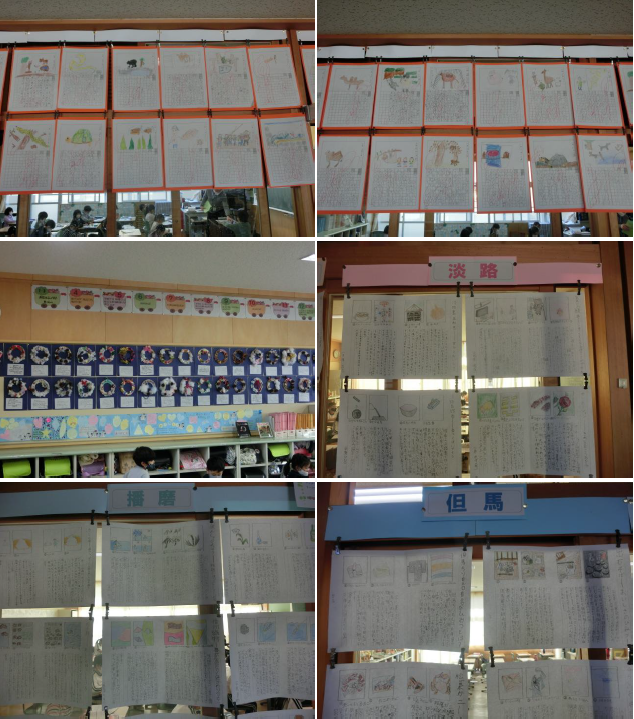

さて、今日から個人懇談3回目になります。1年生の教室の前には、神戸どうぶつ王国に行った際の「生き物ブック」が掲示されていました。また教室内には、クリスマスリースが教室を彩っていました。4年生の教室前には、「兵庫の特産品をPRしよう」のリーフレットが掲示されていました。個人懇談会の待ち時間にぜひともご覧ください。

12月2日の学校の様子

12月2日の学校の様子を紹介します。2年生は算数で図形の学習をしていました。50インチのテレビとデジタル教科書を使って、頂点と辺についてクラス全員で確認をしていました。全普通教室に50インチのデジタルテレビが導入され、教師はタブレットを使って授業をしています。子どもたちからは「楽しい」「よくわかる」と好評です。

5年生は外国語教室で外国語の授業をしていました。まず、フーリンのパプリカの英語バージョンを全員で歌いました。1番はほぼ全員が暗記をしていました。自然学校でも歌い踊った思い出の曲なので、子どもたちはノリノリでした。次に英和辞典を使って英単語について調べていました。国語辞典や漢字辞典だけではなく、英和辞典もしっかりと使いこなすことができました。

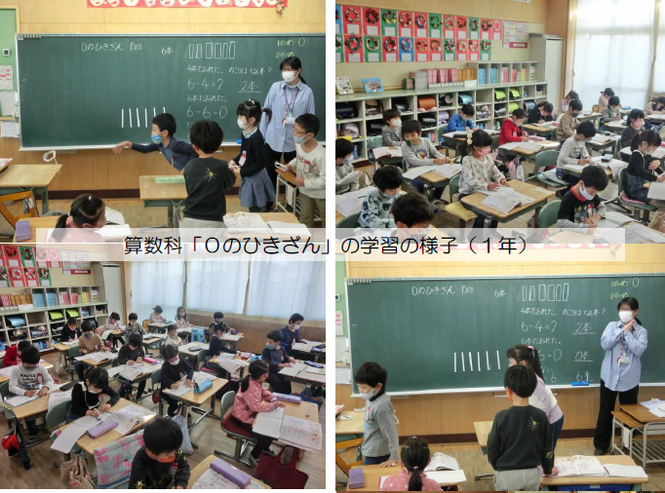

1年生は算数で「0のひきざん」の学習をしていました。昨日は玉入れを使って「0のたしざん」をしました。今日は、輪投げを使って学習しました。机上の学習だけではなく、モノを使って体を動かして考えると、楽しく確実に覚えることができます。

教室や廊下の掲示物にも注目してください

12月2日は、「日本人宇宙飛行記念日」です。1990年12月2日にTBS記者の秋山豊寛を乗せたソ連のソユーズTM11号が打ち上げられ、日本人初の宇宙飛行に成功したことに由来しています。ちなみに人類が初めて宇宙飛行をしたのは1961年4月12日です。ソ連のボストーク1号が打ち上げに成功しました。「地球は青かった」というユーリ・ガガーリンの言葉は有名です。

さて、今日も午後から個人懇談会を実施します。個人懇談会の際、短い時間ですが教室や廊下の掲示物をご確認ください。習字の時間に書いた字や図工の作品、理科の観察、社会科の新聞など、一生懸命に取り組んだ子どもたちの成果が作品を通してみることができると思います。

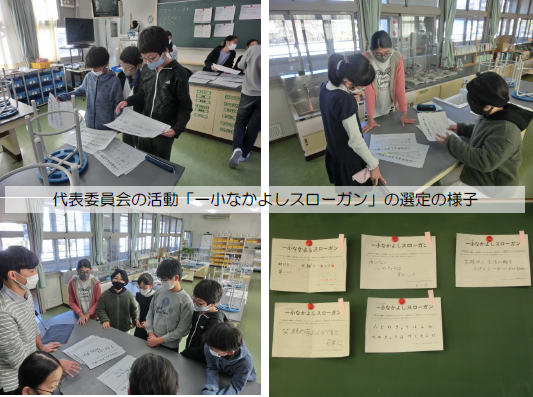

代表委員会による一小スローガンの選定

宝塚第一小学校では、コロナウイルス感染症で身体的距離が離さなければならない分、心の距離をもっと近づけて仲良く学校生活を過ごしていこうという思いから、代表委員会の児童が企画した「一小スローガン」を全クラスに募集しました。集まった32のスローガンを代表委員会のメンバー全員で検討して一つに絞ります。代表委員会のメンバーは、先日「あいさつカード」の取り組みを行いました。全部で10万回を超える挨拶を第一小学校に広げることができました。今度は、全員の心が繋がれるように休み時間も一生懸命に取り組んでいます。

12月1日の学校の様子

音楽室では、5年生の児童が音楽の授業を受けていました。先日お知らせしましたように6年生は各クラスで決めた合奏曲を演奏しています。5年生は、音楽の教科書に掲載されているエルガーの「威風堂々」を演奏していました。AグループとBグループに分かれて楽器ごとにパート練習を行い、最後は音楽専科の先生の指揮に合わせて合奏していました。まだまだ楽譜通りに合奏することはできていませんが、先生の指揮を見て友達の音を聞きながら取り組んでいました。

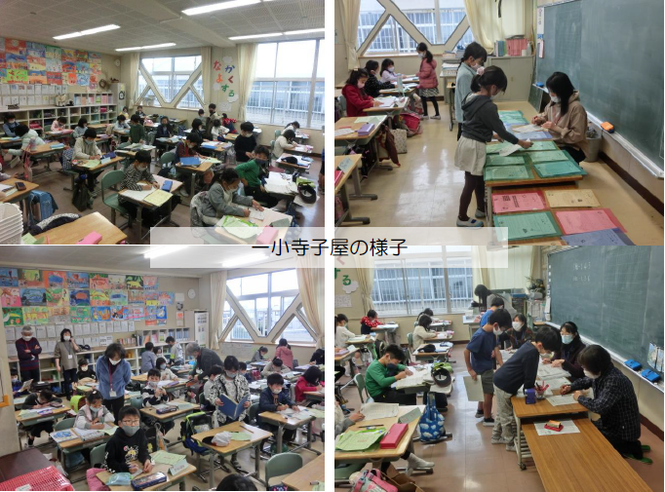

一小寺子屋を開催しました

12月1日は、「映画の日」です。1896年、初めて神戸で映画が上映され、この年から数えて60年目にあたる1956年に一般社団法人映画産業団体連合が12月1日を「映画の日」と定め、日本で初めての有料公開を記念する日としました。各映画館では12月1日及び毎月1日をファーストデイとして、割引をしていますね。

11月30日(月曜日)2年生を対象とした「一小寺子屋」を開催しました。一小寺子屋は、地域の方がゲストティーチャーとして学校に来てくださり、国語や算数を中心とした宿題や学習課題を見てくださいます。子どもたちは、「質問がしやすい。優しく丁寧に教えてくれる。地域の知っている人なので、親しみやすい。」と大好評です。本校は1000人以上の学校ですので、2年生のみを対象としていますが、毎回60名以上の児童が参加しています。