1月の様子

震災が残してくれたものを未来へつなぐ

1995年1月17日、阪神淡路大震災が発生しました。

あの日から27年。

今年も1月17日(月曜日)に、震災で学んだ教訓を改めて確認し、未来へとつなぐために、地震避難訓練や救命講習に取り組みました。

宝塚消防署の方にもお越しいただき、まずは地震避難訓練がスタート。

放送をよく聞き、テキパキと行動する子どもたち。

避難の際には、自分の頭を守りながら避難する姿が見られました。

校長先生からは、命を守るための3つの動作(『シェイクアウト』:1.姿勢を低くする 2.頭・体を守る 3.揺れが収まるまでじっとしている)のお話がありました。

消防署の方は、実際にご家族の方が被災された体験についてお話されました。

最後に、参加者全員で黙祷。

避難訓練の後は、4年生の子どもたちが、救命講習のお話を聞きました。

人形を使って、心肺蘇生法やAEDの使い方などについてのお話をしていただきました。

そして、この日の給食は、「防災給食」。

避難所で出された豚汁とおにぎり、そして牛乳というメニューです。

1995年は、『ボランティア元年』とも言われています。

阪神淡路大震災をきっかけに、多くの方が災害ボランティアに参加するようになったからです。

また、避難所でにぎられたおにぎりが、多くの人の人の空腹を満たしたことから、1月17日は『おむすびの日』にも定められています。

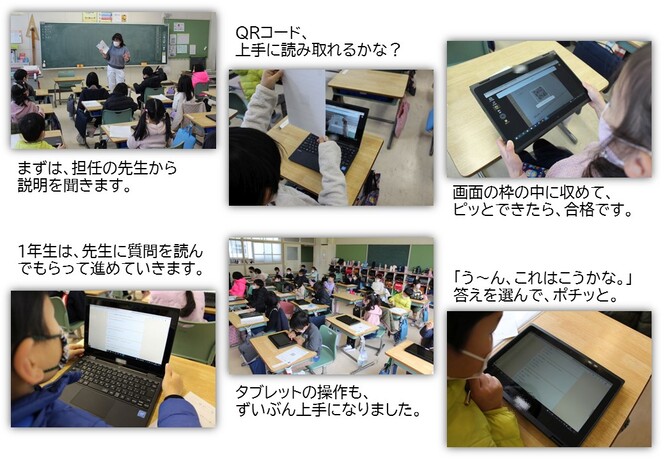

タブレットを使って、学校アンケートに答えます

今年の学校アンケートは、保護者の方にオンラインで回答していただきました。

子どもたちも、一人一台のタブレットを使って、オンラインで回答。

QRコードを読み取り、画面の質問に沿って答えていきます。

1年生も、担任の先生と一緒に取り組みました。

QRコードの読み取りに成功すると、「やった~!」

学年を選んで、「できた~!」

クラスを選んで、「わ~い!」

できること一つひとつに、喜びを伝えてくれます。

名前の入力で苦戦しながらも、何とか全員、アンケートを終えることができました。

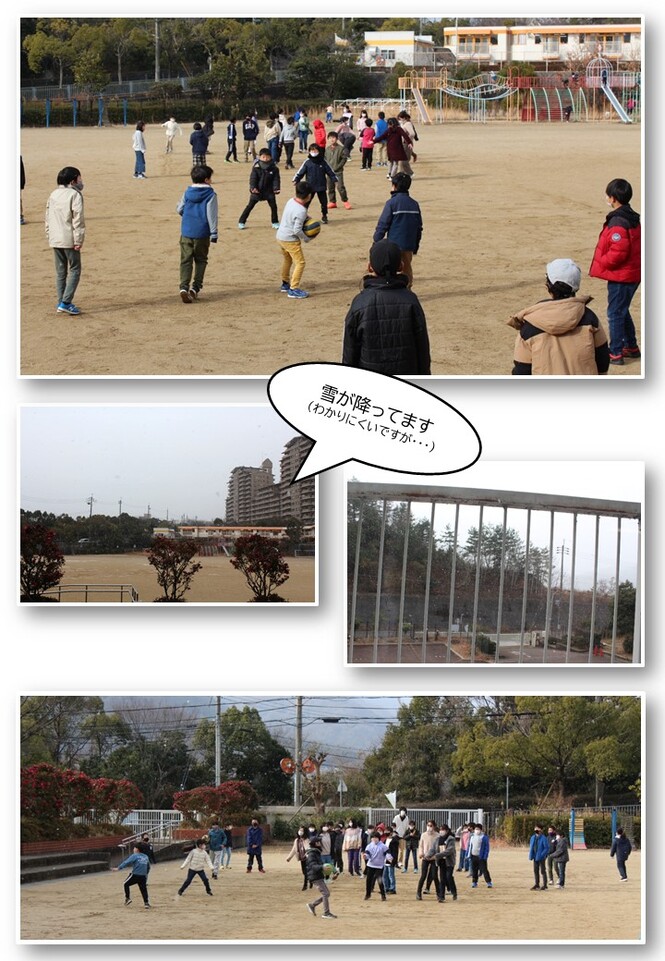

子どもは風の子、元気な子

14日(金曜日)は、朝から小雪が舞う寒い1日となりました。

そんな寒空の下でも、休み時間になると、運動場には子どもたちの元気な声が。

ドッジボールをしたり、追いかけっこをしたりするなど、まさに、「子どもは風の子」。

もちろん、遊び終わった後は、手洗いやうがいをしっかりとして、風邪や感染症の予防に努めています。

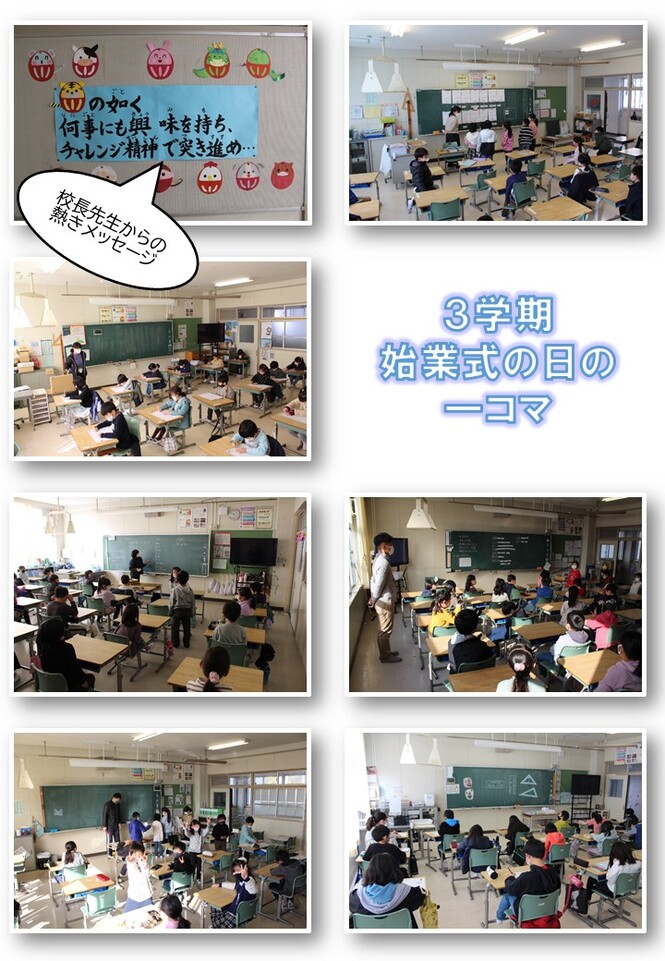

3学期始業式の日の一コマ(その2)

1月7日(金曜日)、3学期が始まりました。冬休み中は、大きなケガや事故の報告もなく、何よりでした。

各教室を回ると、4年生は、どちらのクラスも、ちょうど冬休みの思い出作文を書いているところでした。

5年生は、始業式の校長先生のお話の振り返りをしていたり、新しい班のめあてを紹介していたりしました。

6年生も、どちらのクラスも、当番を決めているところでした。

学期始めの時期は、クラスづくりの点から大切な時期でもあります。「黄金の3日間」という言葉もあるほどです。3学期は、これまでの積み重ねもあり、すぐにいろいろな活動が組織されます。

さあ、締めくくりの3学期のスタートです!

3学期始業式の日の一コマ(その1)

1月7日(金曜日)、3学期が始まりました。静かだった校舎に、子どもたちの笑顔が戻ってきました。

朝は、テレビを使っての始業式。校長先生からは、干支の寅に関するお話がありました。

始業式の後、各教室を回ると、1年生は、当番の相談をしていたり、冬休みの課題の復習テストをしていました。

2年生は、冬休みの思い出の発表や当番決め。

3年生は、たくさんのお便りの配布や冬休みの思い出作文に取り組んでいました。