3月の様子

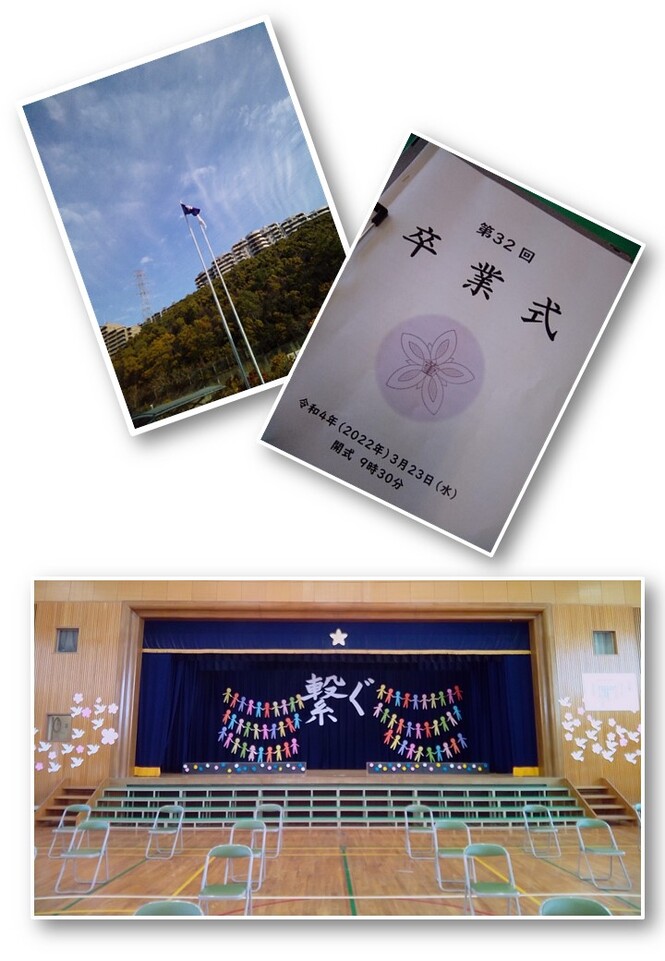

第32回卒業式

3月23日(水曜日)、すみれガ丘小学校第32回卒業式が行われ、卒業生61名が、無事すみれが丘小学校を巣立っていきました。

心配されたお天気も、写真のように青空となり、お天道様も子どもたちの卒業を祝ってくれているようでした。

人の世は、別れがあるから美しく、出会いがあるから素晴らしい

4月からは中学生。

新たな場所で、新たな出会いが待っています。

卒業生のみなさんの活躍を、心から願っています。

卒業、おめでとうございました。

晴れ舞台、準備万端!

3月22日(火曜日)、5年生が準備をしてくれた卒業式会場。

子どもたちが帰った午後は、先生方で最後の準備をしました。

ステージの飾りつけや祝電・在校生からのメッセージの掲示、教室や廊下の飾りつけなど、6年生の小学校生活最後の晴れ舞台も、準備万端整いました。

あとは、主役の卒業生を迎えるのみです。

リーダーの代替わり

3月22日(火曜日)4時間目、卒業式の会場準備が行われました。

この日は、5年生が大活躍。

練習用に並べられているイスをあっという間に片付けて、モップ掛け・床拭き。

そして、もう一度イスを並べなおしていきます。

壁面にも、桜の花がどんどん咲いていきました。

床に飾る花鉢も、並べられていきます。

床に落ちている花びらを掃いていると、「先生、やります」と進んでやってくれる子がいます。

ステージ前のひな壇にホコリがあると、ガムテープでペタペタと取ってくれる子がいます。

どの子も、進んで取り組んでいます。

高学年は、通常1年間かけて代替わりをします。

委員会活動や縦割り半活動などで、6年生の姿を見て、5年生は学んでいきます。

「私たちも、あんな6年生になりたい」と。

コロナ禍では、そうした活動も制限され、先輩の姿を直接目にする機会が減りました。

そんな中でも、5年生はしっかりと最高学年へのバトンを引き継いできてくれました。

6年生の先輩にも、安心して卒業してもらえますね。

ジョーンズ先生、ありがとう

3月18日(金曜日)は、ALTのジョーンズ先生のすみれガ丘小学校での最後の授業でした。

ジョーンズ先生の授業は、とても活動的で、子どもたちも大好きな授業です。

宝塚市で25年間ALTを務めてこられたとのこと。

もしかしたら、保護者のみなさんの中にも、ジョーンズ先生の英語授業を受けたという方もいらっしゃるかもしれませんね。

最後となったこの日は、5年生から手作りの花束の贈り物が渡され、ジョーンズ先生も、とても喜んでおられました。

ジョーンズ先生、ありがとうございました。

卒業式練習

3月23日(水曜日)の卒業式も、目前に迫ってきました。

6年生の練習も、最終盤です。

3月18日(金曜日)は、通し練習。

卒業証書の授与の練習や呼びかけの練習も、本番と同じようにやっていきます。

練習後、担任の先生が子どもたちに「今日の練習の点数は?」と尋ねると、厳しめの自己採点をする子がいます。

その数字は、自身をしっかりと振り返ることができている証拠でもあり、まだ伸びることができる証拠でもあります。

本番、おうちの人に、6年間の成長した姿を見ていただきましょう。

恩返しPart2(年度末全校大そうじ)

3月17日(木曜日)、学期末の大そうじが行われました。

教室の机やいすを廊下に出して、掃きそうじと拭きそうじ。

黒ずんだ床は、みんなでゴシゴシと磨いていきます。

黒板や廊下・階段も、いつもより念入りに。

手洗い場の排水溝をきれいにしたり、加湿器をきれいにしたりと、1年間の感謝を込めて、そうじに取り組みました。

次に使う、新しい学年の人たちにも、気持ちよく使ってもらえそうです。

恩返し(6年奉仕活動)

3月15日(火曜日)、卒業を控えた6年生が、6年間お世話になった校舎への恩返しとして、奉仕活動を行いました。

4階廊下と1階廊下、さらには西階段まで、6年生全員できれいに掃除をしてくれました。

床の手ごわい黒ずみは、メラニンスポンジを片手に格闘。

徐々に床がきれいになっていきます。

玄関マットの埃も落としてくれました。

この時期、6年生にとっては、毎日「小学校生活最後の◯◯」という枕詞がついてきます。

小学校生活最後の国語

小学校生活最後の給食

小学校生活最後の休み時間

・・・・・・

一つひとつの活動を閉じながら、中学校への階段を昇っていくのです。

この日の奉仕活動も、大きなけじめの取り組みとなりました。

春の陽気に誘われて

今週に入り、暖かい日が続いています。

3月15日(火曜日)も、最高気温が20度前後まで上がりました。

この日のお昼休みは、運動場で多くの子が遊んでいました。

追いかけっこやドッジボールをしたり、ブランコや大型遊具で遊んだりと、にぎやかです。

中には、先生も一緒に遊んでいるクラスもありました。

学校の草木も、梅が見ごろを迎え、桜の花もひとつふたつと花を咲かせています。

桜は、卒業式や入学式の頃に満開を迎えてほしいのですが、こればかりは、人間の都合通りにはなりませんね。

今の学年で、今の先生・クラスメイトと過ごすのも、残りわずかとなりました。

1日1日を大切に過ごしてください。

地域の方と将棋で交流(6年 地域交流授業)

3月14日(月曜日)、地域の学校応援団の方にお越しいただき、6年生との交流授業が行われました。

今年は、「9マス将棋」で交流。

シンプルな詰将棋のゲームです。

将棋が初めてという子もいます。

子どもたちは、説明書とにらめっこしながら、あるいは学校応援団の方や友だちに教えてもらいながら、ゲームを楽しみました。

班対抗の形で、対戦が終わったら、次の班と対戦。

これを繰り返して、最終的に順位が決まります。

あっという間に勝負がつくところもあれば、時間いっぱいになっても勝負がつかないところもありと、それぞれのテーブルで交流を深めることができました。

6年生にとっても、卒業前の思い出のひと時となりました。

命のバトン(5年 命と性の授業)

3月14日(月曜日)、宝塚市助産師会の藪内先生と椎山先生にお越しいただき、5年生を対象にしての性教育の授業が行われました。

赤ちゃん人形や胎盤の模型など、子どもたちの興味を引く教材も用意されています。

鉛筆の先ほどの小さな小さな命の始まりが、今の自分たちにつながっていることに、子どもたちも真剣に聞き入っています。

質問コーナーでも、「命」についてのたくさんの質問が出されていました。

子どもたちの感想を紹介します。(一部抜粋)

◯他の鳥などを見ると、何も教えられていないのに、自分でたまごの殻から出ているのはすごいと思うけど、私も自分で生きるためにたいばんにくっつきにいき、自分で生きるという力が赤ちゃんにもあるのだなと思いました。

◯今日は本当にありがとうございました。赤ちゃんのレプリカやへそのおのレプリカなどを使い、わかりやすい授業でとても良かったです。

◯妊婦さんに対する意識が変わりました。バスなどで、上のつりかわをとらせず、席をゆずったり、困っていたりしたら、勇気を出して声をかけて、手助けしたいです。

◯お母さんに、帰ったら「ありがとう」って言おうと思います。(中略)あと、こうやって産まれてこれたのも一つの奇跡なので、命を大切に生きていきたいと思います。

クラリネットの生演奏(4年音楽「木管楽器について知ろう」)

4年生の音楽「木管楽器について知ろう」の授業で、先日のフルート演奏に続いて、今回はクラリネットの演奏を聴く機会がありました。

今回の奏者は、4年担任の西山先生。

楽器の部品の数も、フルート・ピッコロに比べ多い6つのパーツで組み立てられています。

その音色も、フルート・ピッコロとは違いました。

子どもからの質問に答えたり、リクエストに応えたりと、”本物に触れる”素敵なひと時となりました。

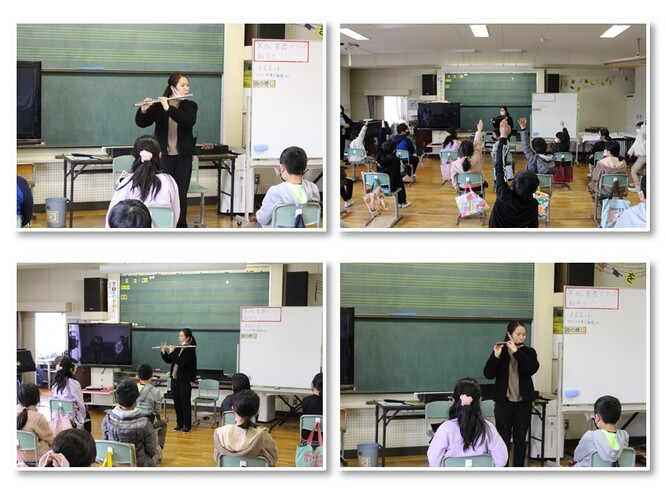

フルートの生演奏(4年音楽「木管楽器について知ろう」)

4年生の音楽の授業で、「木管楽器について知ろう」という学習があります。

その一環として、フルートの演奏を聴く機会がありました。

奏者は、6年担任の木津先生。

フルート以外にピッコロという楽器も用意してくださいました。

それぞれの音色の違いや音の出し方などについてお話しいただきました。

最後は、フルートによる『アルルの女』という曲の演奏も。

「百聞は一見に如かず」ということわざもあります。

実物・本物に触れる学びは、座学以上の学びがあります。

コロナ禍で、校外学習などの活動が制限される状況ですが、少しでもこうした”本物に触れる”機会を大切にしたいですね。

自己表現力向上事業(演劇ワークショップ)

3月7日(月曜日)、劇団「青年座」の村井まどかさん・高橋智子さん・福田みち子さんにお越しいただき、自己表現力向上事業(演劇ワークショップ)が開催されました。

5年生の2クラスを対象に、各クラスたっぷり2時間ずつの授業。

テーマは「対話」。

コミュニケーションの力を養う活動がふんだんに取り入れられていました。

ジャンケンや仲間分け、さらには仲間集めと、徐々にハードルが上がっていく組み立てに、子どもたちの熱中度も上がっていきます。

講師の先生方は、子どもたちの名前を呼びながら、褒めていかれました。

グループでの話し合いでは、様々な状況設定の中から選んだシチュエーションに合わせて、子どもたちが「どう演じようか?」と相談をしています。

最後に発表。

なかなかの名演技ぶりに、友だちからの拍手と講師の先生からのうれしいコメントをいただき、大満足のワークショップとなりました。

オリンピックの表彰台がやってきた!!(表彰台レガシープロジェクト)

「東京2020オリンピック」の野球競技で金メダルを獲得した日本チーム。

その主要メンバーで、本校出身でもある山田哲人選手(東京ヤクルトスワローズ)から、オリンピックの表彰台が贈られました。

3月3日(木曜日)の児童朝会の中で紹介し、1階の玄関ホールに展示しています。

この表彰台は、これまでの表彰台と違い、再生プラスチックを利用して制作されたものです。

側面のデザインは、大会エンブレムを手掛けた美術家の野老朝雄(ところあさお)さんが担当し、最先端の技術である3Dプリントを活用して制作したパネルが使われているそうです。

パネルの材料となるプラスチックは、総合スーパーの店舗や全国113校の学校、さらには広く一般の方にも呼びかけ、約24.5トン(液体洗剤容器約40万個分)を回収して再生されたものです。

まさに「SDGs」の考えが、この表彰台に込められています。

私たちのすみれガ丘小学校から「オリンピックのメダリストが出たこと」は、本校の誇りであるとともに、山田哲人選手のように、夢の実現に努力することの大切さを学んでほしいと願います。

それとともに、この表彰台のデザインを考え、最先端の技術を使い、SDGsを考えて制作に取り組まれた人々の思いも知ってほしいです。

チリモン、ゲットだぜ!!

3月2日(水曜日)、お茶の水女子大学の里浩彰先生によるオンライン出前授業が行われました。

「海の生物多様性」をテーマに、子どもたちは、チリメンモンスター(チリモン)の観察に取り組みました。

ピンセットとチリモン図鑑を駆使し、トレーの中のチリメンを仲間分けしていきます。

「これは何かな?」「あっ、◯◯(を見つけた)!!」と、いろいろなつぶやきが聞こえてきます。

中には、画面越しに、里先生に質問する子も。

最後は、取り分けたチリモンを使っての「マイチリモンカード」づくり。

レアアイテムの「タツノオトシゴ」入りカードができた子もいました。

4年環境出前授業

3月1日(火曜日)、地域にお住いの金澤洋一先生をお招きしての環境出前授業が行われました。

4年生を対象に、森林について学びました。

それぞれのクラスごとに「葉っぱの形や、葉っぱが落ちるか?落ちないか?の違いによって、大きく4つの分類があること」「生えている木を見ると、災害があったかどうかを見て取ることができること」などを学んでいきました。

これまで、何気なく見ていた風景が、「見る目」を持つことで、たくさんのことに気付けるようになります。