令和5年1月の様子

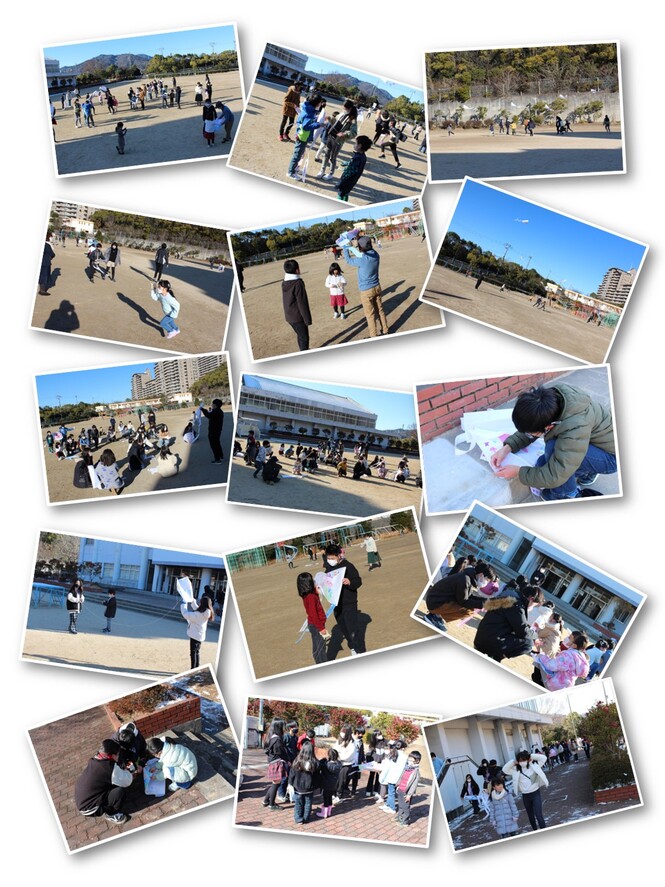

た~こ、た~こ揚がれ!!

1月26日(木曜日)、1年生が生活科の「昔遊び体験」の一環で、図工の時間につくった凧を揚げました。

この日は、6年生のお兄ちゃん・お姉ちゃんにお手伝いをしてもらいました。

1時間目と3時間目と分けて、クラスごとに実施。

朝は何ともなかった運動場が、時間が経つにつれてぬかるみ状態に。

霜が融けてきたのです。

そんな状況でも、1年生はお構いなしに走り回ります。

お手伝いの6年生は、そのあとを追いかけます。

気が付けば、足元は泥だらけ。

それでも、6年生は1年生のために、最後まで走り続けてくれていました。

落ちた凧の補修も、6年生が大活躍。

授業終わりには、1年生から大きな声でお礼の「ありがとう」。

その声に、6年生の子どもたちが誇らしげにしていました。

わたしなら、どう接するか?(認知症サポート学習)

1月20日(金曜日)、御殿山地域包括センターの方を講師にお招きしての、4年生の福祉授業が行われました。

テーマは「認知症」。

前半は、映像を見ながら、認知症についての学習。

原因やその特徴などについて学びました。

後半は、接するときの工夫や自分にできることなどについて、ロールプレイングやグループでの話し合い活動を交えながら学びました。

講師の皆さんも、

「4年生の子どもたちの学ぶ姿勢がとても良くて、

楽しくお話しできました」

とおっしゃっていました。

この日、ちびっこサポーターがたくさん誕生しました。

こんな日は、遊ぶしかないでしょ!

1月25日(水曜日)、朝のすみれガ丘小学校は、一面の銀世界となりました。

こんな日は教室でお勉強・・・なんて、やってられないでしょ!ということで、

1時間目から、予定を変更して雪遊びに興じるクラスが続出。

定番の雪だるまづくりや雪合戦をしたり、

誰も足跡をつけていないところに足跡をつけたりと、

久しぶりに積もった雪に大興奮状態の子どもたち。

大人は、学校にたどり着くのに苦労しましたが、

子どもたちの笑顔でその疲れもふっ飛びそうでした。

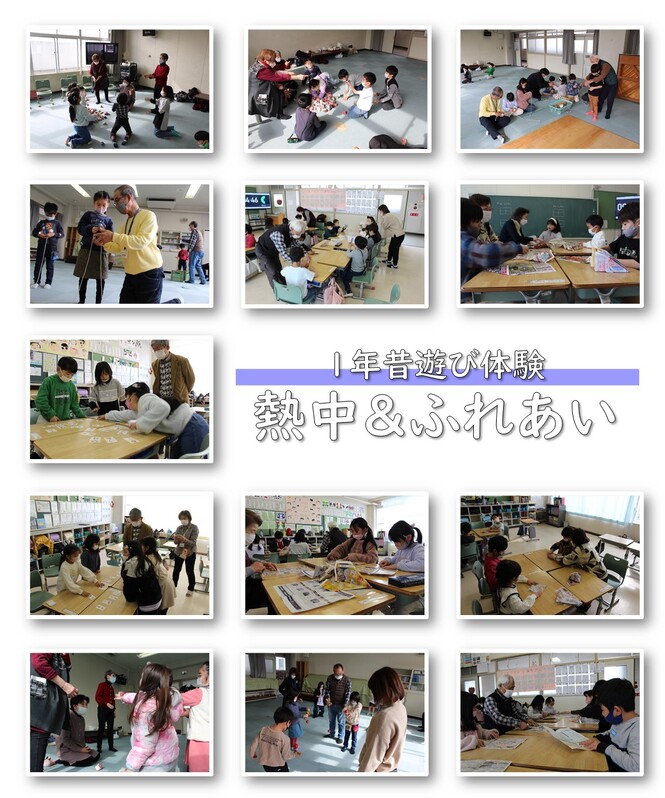

熱中&ふれあい(1年昔遊び体験)

1月24日(火曜日)は、1年生の「昔遊び体験」が行われました。

この日も、学校応援団の”師匠”のみなさんが教えに来てくださいました。

メニューは、前回と同じ。

けん玉・お手玉・かるた・コマ回し・紙鉄砲・紙飛行機の6種類です。

師匠の皆さんも、2回目ということで慣れた手つきで教えていかれます。

紙鉄砲の音が鳴らないときは、こうするんだよと教えてくださったり、

かるた遊びでは、札を読んでくださったり。

できるようになった子どもたちは、先生や友だちに「見て、見て」とやって見せてくれたり、

友だちと一緒に遊んだりと、存分に昔遊びを堪能していました。

お土産に持ち帰ることができた紙鉄砲と紙飛行機を、大事そうに持つ子どもたちの姿が、とてもかわいかったです。

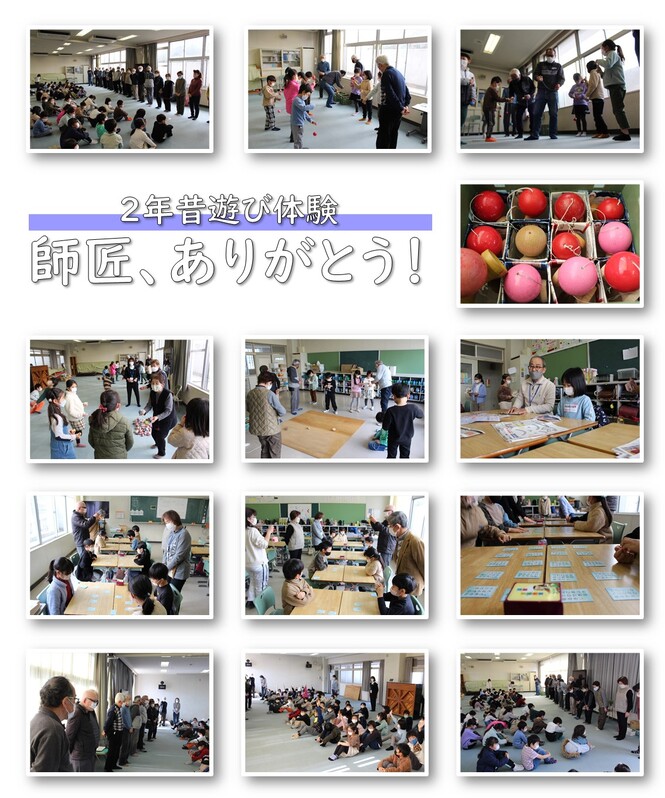

「師匠、ありがとうございました!!」(2年昔遊び体験)

1月20日(金曜日)、学校応援団の皆さんに協力いただき、2年生の「昔遊び体験」の授業が行われました。

内容は、けん玉・お手玉・かるた(百人一首)・コマ回し・紙鉄砲・紙飛行機。

多目的室と生活科室、それに教室も使って、グループで順に体験に回ります。

最初はぎこちなかった応援団の方との触れ合いも、だんだんと会話が増え、手取り足取り教えてもらう場面も増えていきました。

それに合わせて、子どもたちの腕前もグングン向上。

あちらこちらで、子どもたちの笑顔が見られました。

応援団の皆さんが帰られる際には、子どもたちから「ありがとうございました」「楽しかったです」と声が。

中には、「師匠、ありがとうございました!!」という声も聞こえてきました。

子どもたちの声に、師匠もニッコリしておられました。

命を守る、つなぐ防災学習(4年)

1月17日(火曜日)は、28年前に阪神淡路大震災が起きた日。

その日を忘れないために、今年も、すみれが丘小学校では「地震避難訓練」を行いました。

この日に訓練があることは知っている子どもたち。

でも、いつやるか?までは知らせていませんでした。

20分休み。

緊急地震速報のアラームが鳴ります。

外で遊んでいる子もいれば、教室にいる子・ろうかで友だちとおしゃべりをしている子・トイレに行っている子・・・と、それぞれの場所でその瞬間を迎えました。

この日は、「東階段の損傷がひどい」という設定です。

避難経路を確認し、子どもたちに指示。

運動場の子どもたちも、一所にまとまっています。

続々と運動場に集まってくる子どもたち。

避難経路の確認・指示から、全校児童の集合完了まで5分16秒でした。

その後、西消防署の方からのお話・教頭からの話・黙祷で避難訓練は終わりました。

続いて、4年生対象の救命救急講習(胸骨圧迫)と防災学習。

救命救急講習は、引き続き西消防署の方に教えていただきました。

体重をかけて上手に押すと音が鳴る体験キットで練習しました。

防災学習は、地域の学校ボランティアの方が教えてくださいました。

段ボールベットの組み立てと簡易テントの組み立ての2本立て。

途中で交代しながら、全員が両方の体験をすることができました。

(写真は4年生の救命救急講習と防災学習の様子です)

3学期、給食初日の風景

1月13日(金曜日)、3学期の給食が再開しました。

昨日までは午前授業。

子どもたちも、お腹を空かせながら下校していたことでしょう。

初日の献立は、ばち汁・ブリの照り煮にパンと牛乳でした。

久しぶりの給食当番でも、3学期となるとテキパキと取り組むことができます。

どのクラスも、配膳から「いただきます」までスムーズに進んでいきました。

福祉教育に取り組んでいる4年生のクラスでは、「いただきます」を手話で行っていました。

給食が始まったということで、この日から、授業も通常の日課に戻りました。

お昼休みには、運動場で元気に遊ぶ子どもたちの姿がありました。

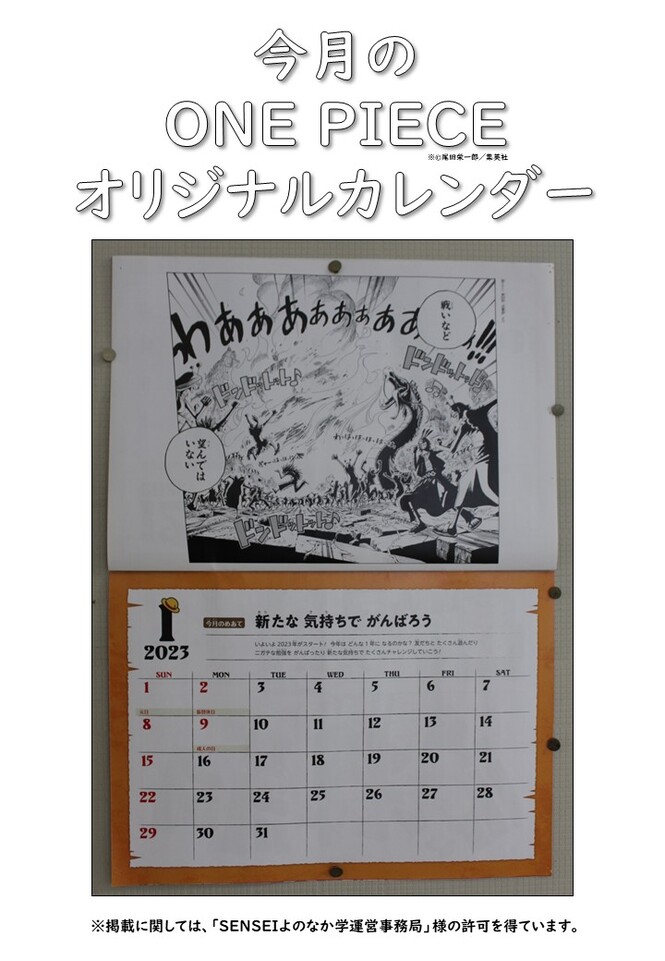

「ONE PIECE」今月の一言(1月編)

「SENSEIよのなか学」の「ONE PIECE先生応援プロジェクト」でいただいたONE PIECEのオリジナルカレンダー。

今月のめあては「新たな 気持ちで がんばろう」。

いよいよ 2023年がスタート!

今年は どんな1年に なるのかな?

友だちと たくさん遊んだり

ニガテな勉強を がんばったり 新たな気持ちで たくさんチャレンジしていこう!

3学期2日目。

もう、感覚的には”いつもどおり”が戻ってきたことと思います。(給食は金曜日から再開です)

数えてみると、3学期は、始業式から修業式までの登校日数が52日間。(6年生は51日間)

1月は「行く」、2月は「逃げる」、3月は「去る」と言われるほど早く過ぎていきます。

具体的なめあてをもち、行動していくことで、実りある3学期にしていってほしいと願っています。

学校の風景(3学期初日の子どもたち)

冬休みの間、静まり返っていた学校に子どもたちの元気な声が帰ってきました。

朝、子どもたちと出会った際のあいさつも、3学期初日だけは違います。

いつもの「おはようございます」だけでなく、「あけましておめでとうございます」という声も聞こえてきます。

この日は、体育館での始業式の後は、各教室での学級活動。

冬休みの課題の提出以外にも、クラスの当番活動や係活動を決めたり、席替えをしたりと、明日からの学校生活に向けての活動がメイン。

中には、始業式での校長先生のお話について振り返っているクラスやふれあいを深めるみんな遊びをするクラスもありました。

あっという間の3学期。

今の学年のまとめと同時に、次の学年に向けての心構えをもつ学期でもあります。

保護者のみなさま、今年も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

3学期が始まりました

1月10日(火曜日)、3学期が始まりました。

久しぶりに登校する子どもたちを迎えるべく、各教室では、子どもたちへの黒板メッセージが描かれていました。

保護者のみなさまは、どのメッセージが、わが子のクラスのメッセージか、予想されてみてはいかがですか。

文面からわかるクラスもあれば、字やイラストからというクラスもあるかもしれませんね。

正解は・・・

ぜひ、お子さんにお尋ねになってみてください。