宝塚市大使 細川貂々の4コマ漫画「てんさんぽ」その41~60

「てんさんぽ」とは?

「てんさんぽ」とは、宝塚市大使でベストセラー作家である細川貂々さんの4コマ漫画で、毎月「広報たからづか」に掲載しています。

ちょっとした「宝塚の魅力」をマンガを通して発信していただいていますので、ぜひご覧ください。

©細川貂々(てんてん企画)

※ページ内の画像の転載を禁止します。

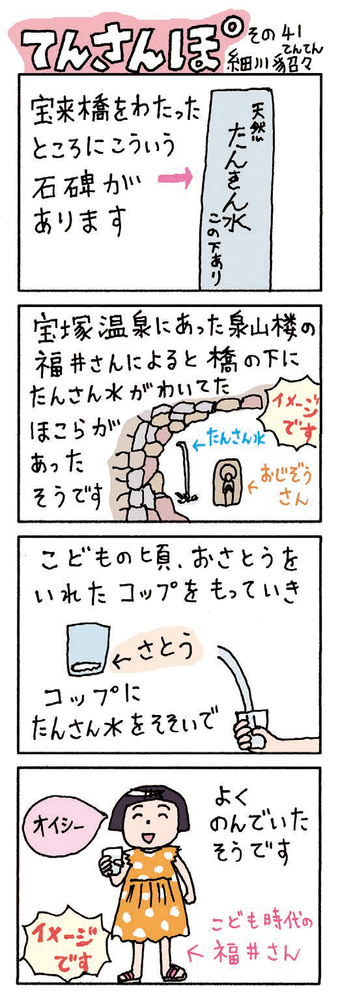

てんさんぽ その41

この「たんさん水の碑(ひ)」が建った時の式典に私は参加させていただきました。たんさん水を発見して販売したウィルキンソンさんの子孫の方が来日されて、少しお話もさせていただきました。

宝来橋の近くに碑があるのは武庫川の中にたんさんが湧き出てるからなのだとずっと思ってました。

ですが、泉山楼(せんざんろう)の福井さんにお話を聞く機会があったときに、宝来橋の下にたんさん水が湧いてるほこらがあったということを聞いて、この場所に碑があるのはそういうことかと納得しました。だけどほこらがどういうものだったかが分からなかったので、宝塚市の歴史を研究してる鈴木博さんのブログの写真を参考にして絵を書きました。

が、やっぱり中の様子がわからなかったので、もし覚えてる方がいましたら教えて下さい!

てんさんぽ その42

手塚治虫記念館は1994年に開館した、宝塚市で育った漫画家、手塚治虫先生についての資料や作品を展示している記念館です。手塚先生ゆかりの原稿や愛用品などの常設展示に加えて、企画展という形のイベントも行っています。10月29日までは大阪のゲーム会社カプコンの「ストリートファイター」シリーズなどカプコンの対戦格闘ゲームにまつわる展示を行っていて、私も観て参りました。入館料は700円。休館日が月曜日に変更になっていますので、ご注意ください。手塚治虫先生の著作のほぼ全部をその場で読むことができるスペースがあり、珍しい絵本や学習教材などもあります。以前は美味しいコーヒーを飲める喫茶店もあったのですが、リニューアルに伴い残念ながら2019年になくなってしまいました。

(市注記:文中にあるカプコンの展示は現在は終了しています。)

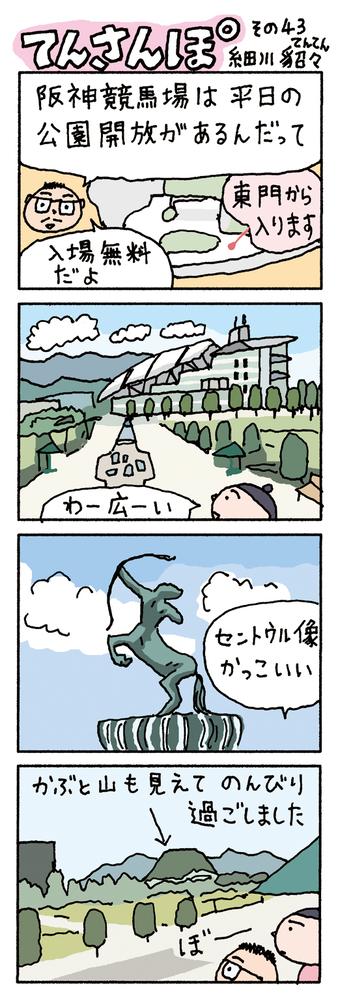

てんさんぽ その43

宝塚市の大きな施設「阪神競馬場」に美しい庭園が併設されていて、平日に無料で開放されているというので行ってみました。通常の入口は正門ですが、別にある東門から入ってみると、自転車やベビーカーがたくさん置いてあり、子どもを連れてきて遊ばせている人たちがいっぱいいました。年中開放されているわけではなく、2023年秋は10月2日㈪から11月30日㈭の月曜

日から木曜日(時間は9時から17時)だそうです。

土日の競馬開催時には子ども向けイベントを実施していることがありますが、土日は入場料がかかります。2025年ごろまで改修工事があるため、来年度以降の平日公園開放予定は未定となっています。

(市注記:阪神競馬場の改修工事は終了し、引き続き平日の公園開放が行われています。詳細は阪神競馬場HPをご覧ください)

てんさんぽ その44

旧松本邸は宝塚市が保有する国の登録有形文化財です。土井内蔵(どいくら)という貿易商の方が昭和12年に完成させたモダンな西洋スタイルの邸宅で、設計したのは土井さんの甥っ子の川崎忍という建築家です。娘さん夫婦が邸宅を引き継ぎ、平成13年に宝塚市に寄贈されました。松本という姓は娘さん夫婦のものになります。

毎年春と秋に公開されているので、邸宅をあちこち見て回ることができます。また、所蔵されていた本もそのまま公開されています。場所は宝塚駅から歩いて10分程度のところで、ゆるやかな上り坂を上って、西宮市との市境にある、ため池のほとりに位置しています。

なお、今年(2023年)の秋の公開は11月6日㈪~12日㈰です。

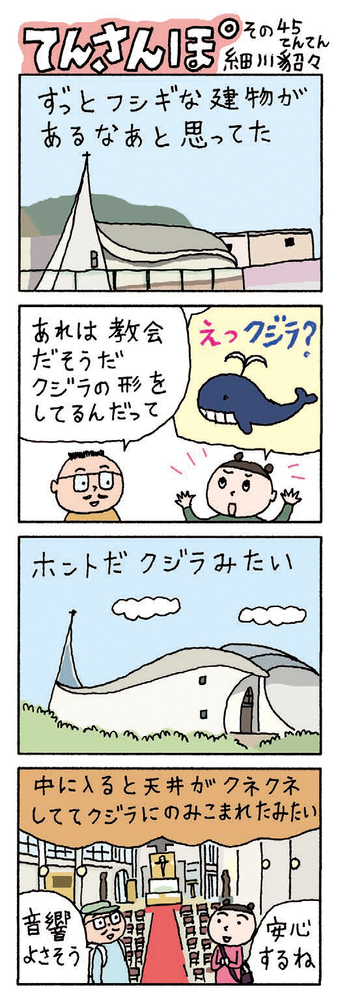

てんさんぽ その45

宝塚南口駅近くにある、カトリック宝塚教会は有名な建築家・村野藤吾さん(宝塚市役所本庁舎の設計もした人)のデザインにより、大きな鯨の形をした教会として1965年に建てられました。阪急今津線の下を徒歩で抜けるトンネルのすぐそばに裏口があり、そこからは四季折々の花に囲まれたマリア様の像が見えるので、いつか入ってみたいと思っていました。

教会は誰でも出入り自由なのですが、特にクリスマス前の4週間は待降節(たいこうせつ)という時期になり、イエス様誕生の場面を再現したお人形や飾り付けがなされているので、とても歓迎されているような気がします。みなさんもぜひ訪れてみてください。

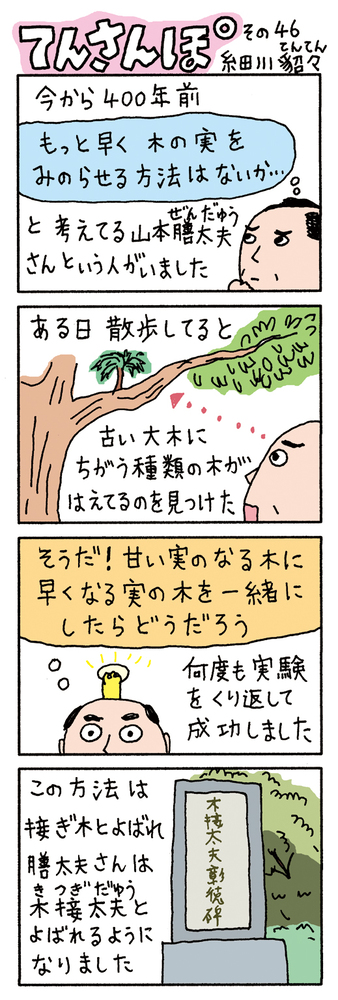

てんさんぽ その46

阪急山本駅から降りて北口の階段を上がると「木接太夫の碑」が西側100m のところにあると案内が出ています。それに従って歩いてみると、盆栽を大きくしたような植え込みの一角があって、そこに「木接太夫彰徳碑(しょうとくひ)」と書かれた大きな石碑が立っています。また、「坂上頼泰(さかのうえよりやす)公宝塚市特別名誉市民」と書かれた別の碑も立っています。

豊臣秀吉に仕えた武士だった坂上頼泰さんですが、のちに隠居して町人となり、山本膳太夫(ぜんだゆう)と称して、この地で園芸に勤しみました。そして接ぎ木の技法を発明したのです。この技法に感服した秀吉から木接太夫の称号を賜ったと伝えられています。

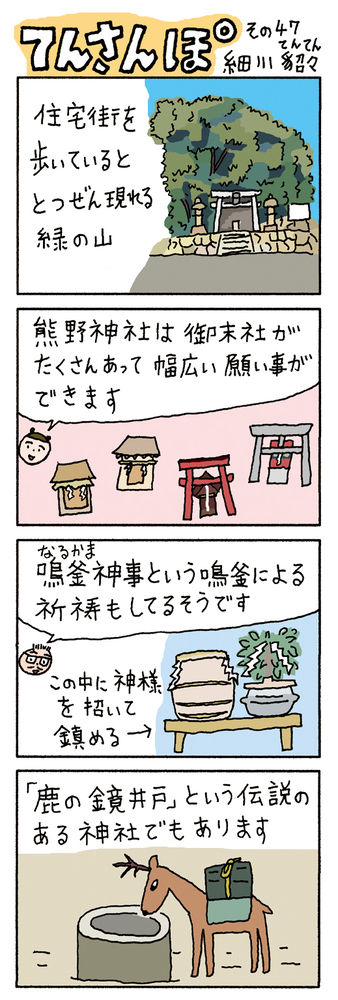

てんさんぽ その47

阪急仁川駅で降りて、線路沿いに小林駅方向に歩いて行くと、線路のすぐ脇に鹿塩熊野(かしおくまの)神社の鳥居が見えてきます。かなり急な階段を登ると、こじんまりした中にも立派なお社を備えた本殿や、大黒さまや龍神さまなどの末社(まっしゃ)が並んでいます。反対側は下り坂で住宅地の中に抜けられます。

この神社には、奈良時代に春日大社から使者として来たつがいの鹿のうち、雌鹿が行方不明となり、探し回っていた雄鹿が井戸の底に映った自分の姿を雌鹿と見間違えて、近くに行こうとして落ちて死んでしまったので、その亡骸を塩で包み春日大社に送り返したという伝承があります。そのことから、このあたりを鹿塩(かしお)と呼ぶようになったそうです。

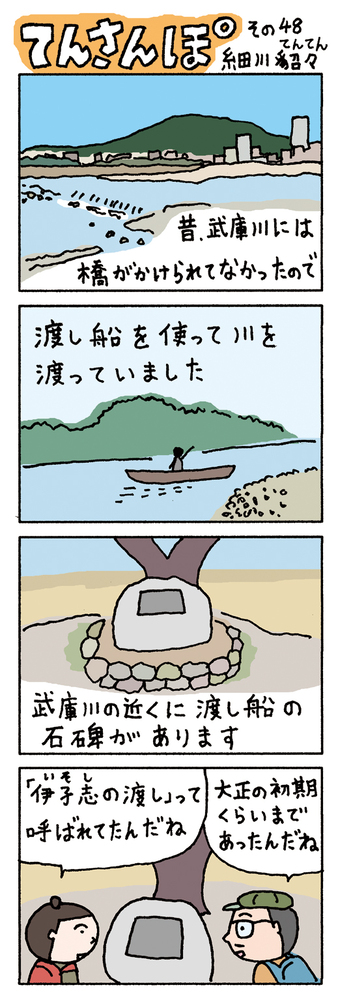

てんさんぽ その48

宝塚市役所から宝塚新大橋を渡り、武庫川左岸を歩きました。クリーンセンターとは反対の方向に歩いて行くと、木陰にベンチが置いてあるエリアなどがあってくつろげます。一段高いところに石碑が見えたので近づいてみると、「伊孑志の渡し」と書かれた石碑がピカピカ光っていました。石碑には、このあたりの歴史が書かれています。急流だった武庫川には橋がなくて、大正の頃まで渡し船に乗って川を渡っていたとのことです。渡船料金は一銭だったそうです。今でいうと250円くらい。バス代と同じですね。

小浜村(こはまそん)と良元村(りょうげんそん)のエリアをつないでいた渡し船、市制70周年のこの折に振り返ってみるのもいいかもしれません。

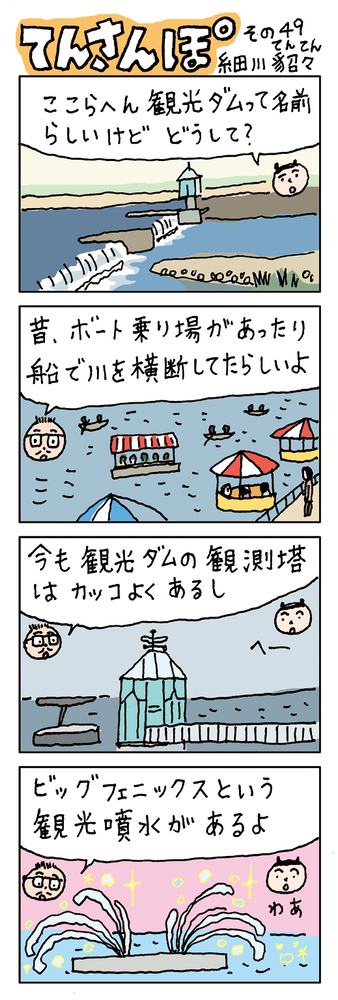

てんさんぽ その49

武庫川の、宝来橋と宝塚大橋の間に、川をせきとめて湖のようにするためのダムがあります。可動式で、大雨が降ったときなどは全開にして、たまり過ぎないようにしています。このダムを「観光ダム」と呼ぶのだと知りました。

調べてみると、今から60年前の1964年に、日本で最初の「観光のみを目的としたダム」として整備されたものだそうです。宝塚大劇場やファミリーランドがすぐ見えるところに湖のような場所を作り、真ん中に噴水、川の両側にボート乗り場を作って、楽しい時間を過ごせるようにしたものでした。今では2001年にリニューアルした噴水「ビッグフェニックス」のみが残されています。

(市注記:現在、噴水は休止しています。)

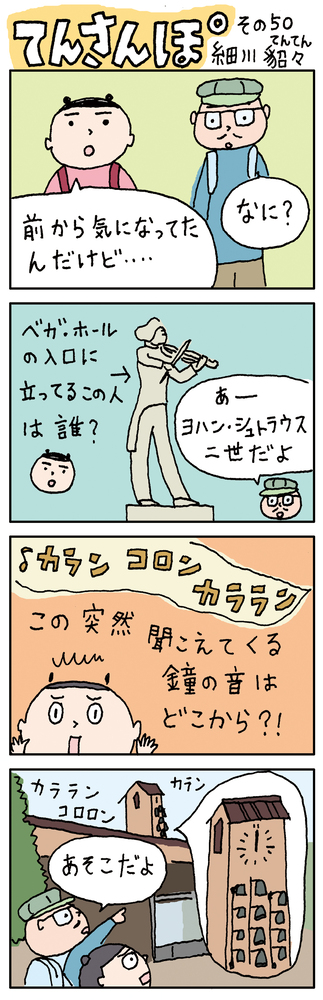

てんさんぽ その50

阪急宝塚線の清荒神の駅前にある「ベガ・ホール」は1980年にできた音楽専用ホールです。座席数は372席と小ぶりですが、パイプオルガンが設置されており、定期的にコンサートが開かれています。オーケストラや吹奏楽、宝塚ゆかりの「アンサンブル・ベガ」の演奏会があったり、若手の音楽家のコンクールなども開かれています。中央図書館とぴったりくっついているので、図書館からもカリヨン(メロディーを奏でる鐘)が鳴らされるのを聴くことができます。ちなみにカリヨンが鳴るのは10 時、12 時、17 時、21 時の計4回です。ヴァイオリンを弾いている作曲家の像は、ワルツ王と呼ばれるヨハン・シュトラウス二世で、ウィーン市から寄贈されたものです。

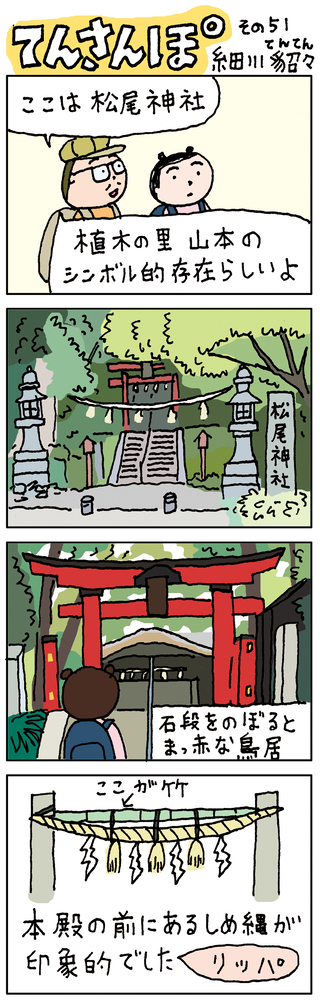

てんさんぽ その51

山本にある松尾神社に行ってきました。阪急山本駅の北側に降りて、西のほうに歩いて行くと、小さな川に沿った道になり、そこを北に曲がると、こんもりとした緑の丘があります。赤い鳥居が見えて、いかにも神社と言った風情です。階段を上がって行くとすぐに本殿で、体力的にもそんなに難所ではありませんでした。ここは、清和源氏の流れをくむ征夷大将軍である坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)の持っていた弓を御神体として創建されました。坂上田村麻呂の幼名「松尾丸」にちなんだ名前です。この地の守護にあたった子孫の坂上氏が、山本の植木産業の祖となりました。

てんさんぽ その52

宝塚市内に唯一残る銭湯「ほっこり湯」に行ってみました。ここはもともと「わかくさ湯」という銭湯だったのですが、2013年からNPOが運営している「ほっこり湯」となって現在に至ります。

小林駅から県道に出て、仁川方面に少し歩くと右側に大きな看板が出ています。入湯料は大人350円、大学生以下はもう少し安いです。入口のところにある券売機で入湯券を買います。石鹸や使い切りシャンプー、タオルも購入できます。午後1時から夜10時まで、年中無休で営業しています。私たちは午後1時の開始時間に行ったのですが、もう賑わっていました。入ると懐かしいお風呂屋さんの感じがします。サウナや電気風呂もあって、いろいろ楽しめます。

(市注記:上記の情報は広報誌掲載当時のものです。営業時間や入湯料は、ほっこり湯のHPなどから最新情報をお確かめください)

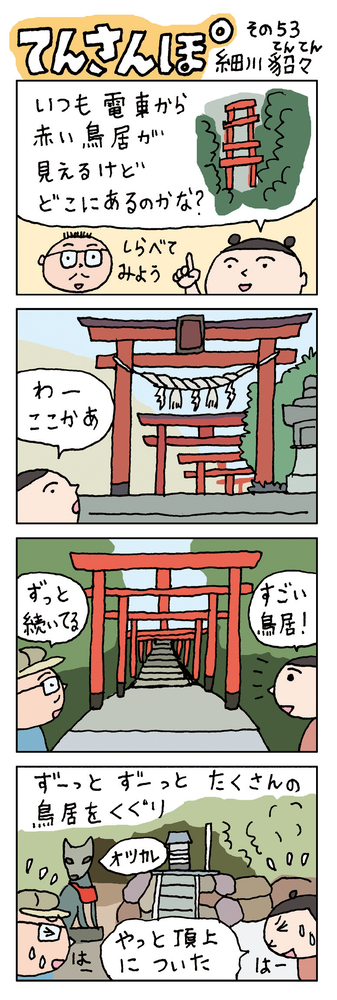

てんさんぽ その53

阪急宝塚線から北側にある巡礼道沿い、中山観音から山本に向かう間にこの有高稲荷(ありたかいなり)があります。もともと小池稲荷と呼ばれていたものが、100年以上前に今の名称になったようです。

住宅街の中にある階段に、参道の目印の鳥居が立っていて、最初のほうは普通の整備された階段という感じなので、ちょっと不思議です。階段と鳥居が延々と続き、だんだんと神秘的になってきて、森の中に入っていく感じ。頂上に着くと、狐の石像や由緒のある神様の名前が彫られた石碑。そしてお社の裏には、古代の磐座(いわくら)のような塚があったりします。

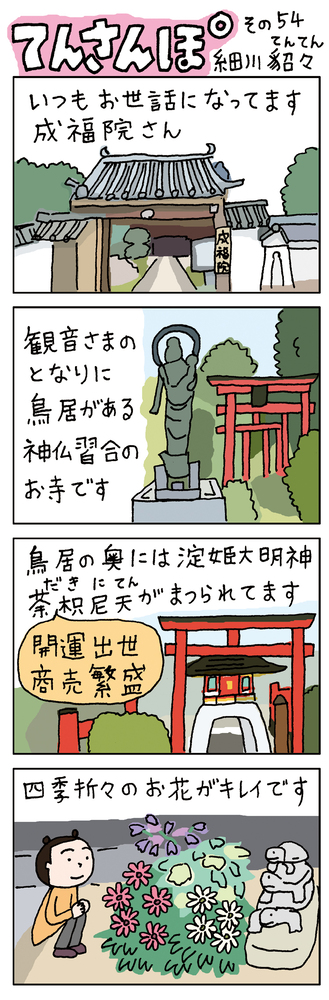

てんさんぽ その54

成福院(じょうふくいん)は逆瀬川駅から徒歩7分のところにあります。平林寺の塔頭(たっちゅう)のひとつです。こちらではさまざまなイベントを行っていて、グリーフケア「寺カフェ」、「写経会」、「歌と法話」、「平林寺がひらいてる朝」などをしています。私も「生きるのヘタ会?」「凸凹ある会?」「こども哲学おとな対話のじかん」という集まりを月に一度させていただいてます。悩みを抱えてる人、ただおしゃべりを楽しみたい人、学びたい人、いろいろな人が集まる場所にしたいと考えていらっしゃるようで精力的に活動をされています。裏庭には池があり亀がたくさんいるのですが、そこまでは公開されていないようです。

(市注記:イベントは広報誌掲載当時のものです。最新情報は成福院へお問い合わせください)

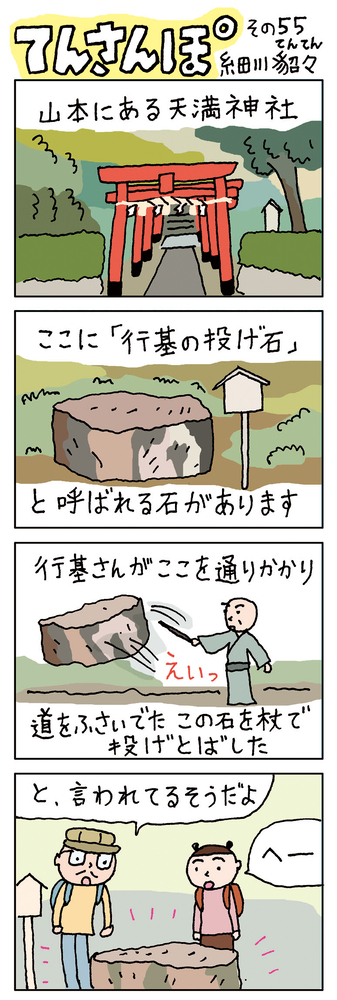

てんさんぽ その55

行基(ぎょうき)さんとの呼び名で親しまれている僧侶、行基は飛鳥時代から奈良時代にかけて活躍したお坊さんです。奈良の大仏や、隣の伊丹市での昆陽寺(こやでら)の建立が大きな仕事ですが、あちこちのため池や橋や堀などの土木開発などにも携わっています。

この行基さんが「杖で投げ飛ばした」とされる大きな石があるというので、見に行って来ました。山本にある「天満(てんまん)神社」です。お坊さんが残したものが神社にあるというのがちょっと不思議ですが、境内にあるお稲荷さんのところに立て札があって、その石を見ることができました。ちょっと黄色っぽい、立派な石でした。

てんさんぽ その56

西谷ふれあい夢プラザに行ってきました。西谷地区は、川辺郡西谷村という独立した村だったのですが、1955年に宝塚市に合併しました。

西谷地区は宝塚市の面積の3分の2を占めています。でも交通がやや不便なので、行ける場所は限られています。さまざまな施設を集約した、西谷ふれあい夢プラザなら、西谷のこともいろいろ分かると思って足を運んでみました。入口の近くにある「ふれ愛ライブラリー」という場所に、歴史や宗教施設についての文献や、地区で配布されているコミュニティペーパーのバックナンバーなどもあって、読みごたえがありました。そこには旧宝塚ホテルで使われていた机や椅子が引き取られて並んでいたので、懐かしかったです。

てんさんぽ その57

宝塚市の地図を見ていて「うさぎ山」なる表記に気づきました。清荒神の近くで、中国自動車道がトンネルに入っている上のあたりです。「三角点あり」と書かれています。国土地理院が基準点と定めて測量し、標石を設置している場所です。山の標高は122m。駅の近くなので、ちょっと歩いて行ってみました。

地図ではわからなかったけど、すごい坂道です。頂上らしいあたりには鉄塔が立っていて、「清荒神5丁目第2公園」が裏手にあるのですが、三角点の場所がわかりにくかったです。遊具のある場所まで下らず、坂が折り返す右手側に、ウサギの置物と一緒に、三角点と目印がひっそりありました。

てんさんぽ その58

阪急今津線の逆瀬川駅から、逆瀬川に沿って下った先に伊和志津(いわしづ)神社はあります。敷地は広く、県道を挟んだ先にある駐車場のほうに表参道があり、また境内には逆瀬川幼稚園もあります。逆瀬川側のほうにも本殿に近い入口があるので、今日はそちらからお邪魔しました。

とても古い神社で、記録が残る859年以前からあったようです。伊和志津の表記は、伊和志豆と書かれたものもあり、摂津の海で魚のイワシが多く取れたことが語源との説もあります。そんな伊和志津神社ですが、手塚プロダクションとコラボして、アトムなど手塚キャラクターの御朱印帳やブラック・ジャックの医療成就絵馬を頒布しているなど、漫画家にとってもありがたい場所です。

(市注記:頒布状況は広報誌掲載当時のものです。詳細は伊和志津神社へお問い合わせください)

てんさんぽ その59

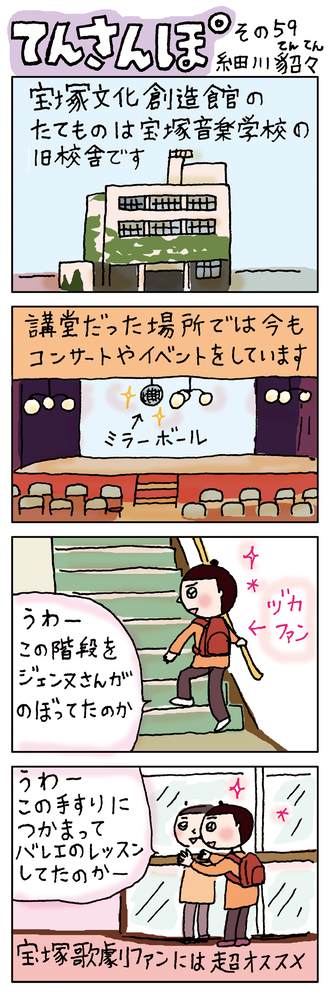

宝塚文化創造館は、タカラジェンヌを養成した宝塚音楽学校の旧校舎です。「花のみち」の延長にある武庫川の自然堤防の名残りの道から北へ続く国道176号沿いに位置しています。昭和10年に建てられたという旧校舎はがっしりした造りで、近代化産業遺産にも指定されています。

1階の講堂はさまざまなイベントに利用されるホールになっています。2階は「すみれ♪ミュージアム」です。宝塚歌劇の歴史や宝塚市の発展についての資料があります。3階のレッスンに使われた教室は、今もバレエ教室や日本舞踊などのお稽古に貸し出されていたりもします。生徒さんたちが使った階段は、同じ場所ばかり歩いたのですり減ったところが今も確認できます。

てんさんぽ その60

阪急宝塚線に沿って、清荒神から売布神社を経て中山寺へと「巡礼道」が続いているのですが、売布神社の駅に一番近いところ、菰池(こもいけ)という池の隣に「黙想の家」という、キリスト教のカトリック修道会「御受難会」が運営している施設があります。前を通るとキリスト像が「いらっしゃい」と腕を広げているので、いつも入ってみたいと思っていました。でも隣には「関係者以外立入禁止」の看板もあるので、どうなんだろうと調べてみたら、お庭に関しては受付のチャイムで声をかければ誰でも見学できるそうです(予約したほうが確実です。☎84・3111)。門のキリスト像から邸宅までの距離も結構あってびっくり。その邸宅はお金持ちの方の別宅として建てられた和風の建築なのですが、お庭も自然の造形を生かした日本庭園的なものです。そこにキリストの受難の物語を再現した「十字架の道行き」の祈りの路が作られていて、和洋折衷的な不思議な感じがしました。

このページに関するお問い合わせ

宝塚市役所

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号

電話:0797-71-1141